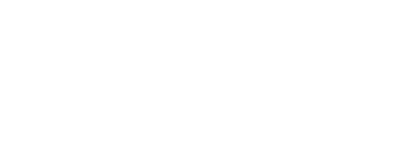

[Photo] 「アンドロイド・オペラ『Scary Beauty』」2018年7月22日、人工生命国際会議のパブリックプログラムとして日本科学未来館で公演。オルタ2(Alter2)が人間のオーケストラを指揮し、それを伴奏に自ら歌う。写真右はYouTube『Android Opera “Scary Beauty” Keiichiro Shibuya /アンドロイド・オペラ 「Scary Beauty」 渋谷慶一郎 日本科学未来館公演』(https://www.youtube.com/watch?v=ePIYMN6gbzs)より コンピューターの演算性能の向上でディープラーニング(深層学習)が一躍脚光を浴び、第3次AIブームを巻き起こしている。こうした中、「AIや通常のロボットが、人のできる退屈な仕事を自動化するものだとしたら、ALifeに基づくアンドロイドは、人にはない創造性と表現を目指しています」と語るのが、人工生命研究の第一人者、池上高志東京大学大学院教授だ。AIを超え、「生命」の本質に迫るアルゴリズムを創造する「ALife」のアプローチとはどのようなものなのか、お話を伺った。(取材・文・構成 大学通信 上道敬子)

- ■東京大学大学院総合文化研究科 池上 高志 教授 Profile:

複雑系科学・ALife(人工生命)の研究者、メディアアーティスト。

東京大学大学院総合文化研究科広域システム科学系教授。国際ジャーナル「Artificial Life」「Adaptive Behavior」などの編集委員を務める。著書に『動きが生命をつくる』(2007年・青土社)、共著に『生命のサンドウィッチ理論』(2012年・講談社)、『人間と機械のあいだ』(2016年・講談社)など。

大阪大学石黒浩特別教授の研究室と共同開発した「機械人間オルタ(Alter)」は平成29年度「第20回文化庁メディア芸術祭」アート部門で優秀賞を、またオーストリアの芸術・先端技術・文化の祭典「アルス・エレクトロニカ」のインタラクティブアート+部門で準グランプリ(2018年)を受賞。

「鳥のなかで飛行機に使われなかったもの」は何か ――。

それを取り出し、技術化する

――ALife(Artificial Life・人工生命)とAI(Artificial Intelligence・人工知能)の違いとは何でしょうか。

AIは「ツール」ですが、ALifeは自分がどう行動するかを自分自身で考えるので、ツールではありません。例えば、ドラえもんのポケットの中に入っているひみつ道具がAIだとすると、それをのび太君に渡してあげるドラえもんがALifeです。ドラえもんはまるで生き物のようであるがゆえに、のび太君と交流することができるんですね。

2019年、イギリスのバービカンセンターで、アルファ碁を開発したグーグル傘下のディープマインド社が展覧会「AI: More than Human」を開催しました。これに招かれて展示したのが、「オルタ3」* というアンドロイドです。この展覧会では、AIの創造性と人とのコミュニケーションの可能性がテーマであり、オルタ3はまさに、そのテーマにはまっていました。そうした自律的で自発的なものを創ろうというのがALifeのテーマです。

飛行機は鳥を観察することで発明されましたが、飛行機イコール鳥ではありません。鳥のなかで、飛行機に使われなかったものは何か。それをALifeとして取り出そう、ということです。鳥でいうと、AIは飛ぶという機能を技術化したもので、それが飛行機に当たります。一方、お腹が空いたら途中で空から降りたり、引き返したりするような、自発的な部分を技術的に考えていくのがALifeということができるでしょう。

- *機械人間「オルタ(Alter)」: 東京大学大学院総合文化研究科・池上高志研究室と大阪大学大学院基礎工学研究科・石黒浩研究室が共同開発したアンドロイド。その名には、「アンドロイドの内的変化と変革(alter)」「第二の自己(alteredo)」「もうひとつの表現方法、もうひとつの生命のかたち(alternative)」という意味が込められている。

生命になるための“ジュース”を探そう

2018年に私たちALIFE Lab. *が主催した日本科学未来館での人工生命の国際会議では、ロボット掃除機「ルンバ」の開発者であるロボット研究者、ロドニー・ブルックス氏を招きました。

ルンバは、どこを掃除しなさい、と言われなくても自分で掃除しに行きますよね。そういう意味で、自律性はあるわけです。けれども、生命ではないのは、何が足りないのだろうという話になって、その足りないものを、私たちは「ブルックスのジュース」と呼ぶことにしました。

機械に最後、ふりかけると生命になるような何かが、まだ見つかっていないのではないか。「Looking for Brooks’ Juice」というのは、そのジュースを探す旅なわけです。技術的に言えば、例えば自己複製ができるかどうか。しかし、果たして自己複製が生命の十分条件なのだろうか。もっと抜本的な問題があるのかもしれない。オルタ3というアンドロイドも、どうすれば生命になるかを考えよう、ということです。

[Photo] 人工生命国際会議の基調講演で来日したロドニー・ブルックス氏が、池上高志教授監修の「半生命」を表現した未来館でのアート展「『生命』になりたい!ブルックスのジュースを探して」を見学(2018年7月)

- *一般社団法人ALIFE Lab.: ALife(Artificial Life)の科学者と、アート、テクノロジー、デザイン、音楽、ファッションなどの他の分野の科学者との間の共創を促進するためのプラットフォーム。池上高志教授が代表を務める。

記憶を呼び起こすにつれ、固有の運動パターンを作りだす

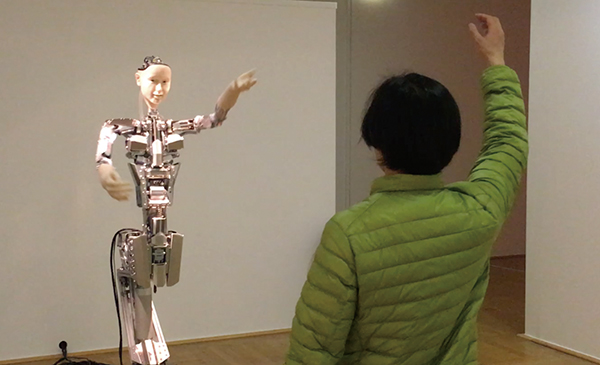

ドイツのデュッセルドルフで、オルタ3を展示したときのことです。オルタには人間の脳の神経回路を模倣したニューラルネットワークを組み込んでいて、オルタが自ら考えながら、目の前にいる人の動きを真似するようにプログラムしています。

初めての動きに出合うと、オルタはこれまでにどういう運動をしたかという膨大な記憶の中から、その動きに一番合うパターンを選び出して実行しようとするのですが、失敗してもがくこともあります。目の前に人がいない場合は、オルタは記憶の中から自分のこれまでの運動をランダムに選んできて、その記憶を使って新しい記憶を作ったり、いろいろな運動パターンを作ったりします。

人間も同じですが、記憶は呼び起こすときに少し壊れるということが知られています。オルタも記憶を呼び起こす過程で、自発的な人工の神経細胞の中を通ってくるので、その信号がいろいろなネットワークによって加工されたり、変形されたりします。それを学習し直すから、手や腕の運動が少し違う形になる。そして、その運動もまた、記憶として呼び起こされるときに書き変えられる。

これを繰り返すことで、記憶の中に膨大なパターンができます。そういうふうにして、オルタは新しい運動を次々と作るようになっていくのです。

赤ちゃんは生後3カ月ぐらいまでは、目の前にいる大人の顔の真似を自然としますが、オルタも初めはそういう状態です。そして、人間の子どもがいつまでもただ真似をしているだけでなく、次第に能動的に振る舞うようになってくるように、オルタは個性を育むと期待しています。

機械と人間が真似をし合うと相互作用が生まれ

会話のような情報が流れる

こうした「真似をするときの情報の流れ」も、数学的に計算をすることができます。

川の流れに例えると、オルタが人の真似をしているときは、人からオルタに情報が流れています。人の動きが上流で、オルタの動きが下流です。一方、オルタが記憶を使うときや、人が誰もいないときは、オルタから人に向かって情報が流れていきます。オルタが情報の上流にいて、人が下流にいるわけです。

どういうことかというと、海外での展示でオルタが目の前にいる人の真似をうまくできなかったとき、逆に来場者が、もがいているオルタの真似を一生懸命してくれたのです。オルタは真似をすることはできなかったけれども、人がオルタの真似をすることで相互作用が生まれ、コミュニケーションがうまくいっているように見えたのです。

お互いが情報の上流になったり下流になったりして情報を流し合うというのは、会話の基本的なパターンの一つなのです。機械と人間のあいだにも、そういうコミュニケーションが作れたらいいなと思っています。

[Photo] 展覧会で来場者がオルタの真似をする様子

「揺らぎ」の構造とは

――ディープラーニングに使われるニューラルネットワークと、オルタ3に搭載された「ALife Engine(TM) 」のニューラルネットワークの違いは何ですか。

少し専門的な話になりますが、「スパイキングニューラルネットワーク」といって、生体の脳を構成する神経細胞が発する「スパイク」と呼ばれる針状の電気信号を人工的に再現したニューロンのモデルがあります。

それを一方向だけではなく、ランダムにつなぎ合わせたものを使うことで、ニューラルネットワーク特有の「揺らぎ」が出てくるのです。オルタにはこの仕組みが実装されています。

そのニューロンの揺らぎを使って、オルタは記憶を呼び起こすときに、新しい構造やパターンを作っていきます。ある運動の構造を実行して、それを記憶し直すときに少し揺らいで、腕の角度を元とは異なる角度で記憶するといった具合に、一つひとつのニューロンに格納するときに揺らぎが入る仕組みになっているということですね。

一方、ディープラーニングは、競争させてパターンを作っていくことはありますが、揺らぎは使っていないですよね。揺らいでる状態をうまく用いると、フレキシブルなアイデアが出たり、適応性が使えたりするのです。

――「揺らぎ」とは、具体的にどういうものなのでしょう。「揺らがない場合」と「揺らぐ場合」との違いは?

揺らぎのないシステムは、つねにこちらの予測どおりに動く。生命システムの良いところは、さまざまな外部因子や内部状態に応じて適応できることです。それが可能なのは、内部が「揺らいでる」からです。ノイズ源を内部に抱えたシステムということもできるでしょう。

現実の世界もコンピューターの仮想世界でも、多様な揺らぎが存在し、その揺らぎが大事です。生命が進化の産物であって、適応性のあるシステムである以上、そうした揺らぎがないと、進化的に生き残れなかったし、適応もできなかったと考えられます。

心は伝染する?――

身体性があることで「意味」の共有が生まれる

オルタ3は人間のオーケストラを指揮しますが、指揮者の代わりにメトロノームを置いたとしたらどうでしょう。指揮者が存在しなくても、メトロノームに合わせるだけで演奏できるでしょうか。実際はうまくいかないですよね。人間が指揮することで、その指揮者の音楽の解釈が、情動が溢れ出る。それで演奏が全然違ってくる。それがここでいう「揺らぎ」です。

生きた指揮者が存在すると、オーケストラとの心の共有が生まれます。お互いにどんな演奏をするかがシェアされていたりすると、相手の意図を汲んで弾けるようになるし、「意味」の共有があるのではないかと思うのです。それが、「身体性があると意図、意味が生まれる」と思うことの一つです。

生命らしさとは何でしょう。生命が生命とつながることで、心みたいなものがコピーされるかもしれない。心というのは、ある物質の状態かもしれないけれど、ウイルスみたいに相手に伝染するものかもしれない。そう考えるとすれば、オルタはそうした「心を伝染させるための装置」を持っているということですね。

人が来たら、オルタが人の真似をする。オルタが真似に失敗したときは、人がオルタの真似をする――。そこに相互作用が生まれることで、初めて「意味」というものがシェアされます。オルタがやったことを人が真似して、それをまたオルタが真似するということが繰り返されることによって、オルタも心のようなものを獲得していくことができ、生命に近づいていくのではないかと考えられます。だから揺らぎは大事だし、揺らぎがないと、人や他の生物は生命的な相互作用ができないのではないかと思うのです。

不安定で揺らいでいるシステムをもとに、

生命のアルゴリズムを構築する

ビールを取りに行くロボットを作ったとします。「ビールを取って来て」と命令して、ロボットがビールを持って来たときに、「わーい、ロボットがビールを取って来てくれた」と喜んだとしても、果たして「ビールを取って来て」という意味をロボットが本当に分かっているのかどうか気になるでしょう。

言われた通りにやるのがAIだとしたら、そうではなくて、「でもちょっと待てよ。今はビールを飲むな。」とか言われて、「なんで?」とか返せるような、そういう相手のほうが遥かに面白い。それがALifeです。そうしたことを実現させるためには、システムに何を持たせたらいいかということを私は考えています。どういう相互作用で、どのような身体性を持たせるか。「ビールを持って来て」と言った人と、創造的なコミュニケーションをするには、何が必要なのか。何があれば、生命的なものとして人と相互作用できるのかを考えようということです。

例えば世界的なピアニストのグレン・グールドだったら、演奏の合間に息づかいが入るとか。人間が弾いているから、楽譜の指定を無視して強く弾いてしまったりすることもある。それが揺らぎというもので、いい音楽を聴くというのは、実は揺らぎの部分を聴いているのではないかと思うことが多い。それをどうやって取り入れるかということが問題になってくる。

むしろ、生命システムの持つ固有の不安定性である「揺らぎ」から考えていこうということですね。それには、進化のスケールも、環境が変わる中で自分を保つような適応性も重要になってきます。それらをトータルに考えて作らないと、人間性や生命について分からないのではないかということから、揺らぎは始まっているのです。

どうしようもなく不安定で揺らいでいるシステムをもとにして、だけど、言われたときにはちゃんとピアノを弾くとか、冷蔵庫からビールを取ってくるとか、そういうことができるようなものを、不安定性の上に作らなければいけない。それがALifeのアプローチなのです。

それは、自由意志や人間を超えたクリエイティビティ

――人工生命(ALife)が実現して人間と共存するようになったとき、どのような社会になっていくのでしょうか?

人工生命が人間の世界に入るためには、人間の持っているような揺らぎが必要ですし、オルタが真似に失敗したら、そのオルタの真似をしてくれるような人間の存在が大事で、そこから対話が生まれてくる。そういうシステムを私は作っています。人間とは違う異質なものが社会に入るきっかけとはどういうものかが、だんだんと分かってくるだろうと思っています。

もし、人工生命が実現したら、今まで人間だけでは分からなかった領域が見えてきたり、人間が考えもしなかったようなアートが創造されたりするでしょう。実験システムそのものも革新されるのではないでしょうか。

近年では、実験システムを自動化するという枠組みが議論されています。これは、科学者が実験の結果を見て、実験方法を変えてみたりするように、クリエイティビティや気まぐれを持つ実験システムを作ろうというものです。

ノーベル賞を受賞した科学者が、偉大な発見は失敗から生まれたと言うように、うまくいかなかった実験をもとに、「新しい仮説を考えたり、理論を考えたりする」ことができるのは、知的生物の特徴だと言えます。それが機械にできたら、もはや生命に近いのではないか。それは人工生命の最終形態かもしれません。

人工生命に「自由意志」が存在するのであれば、そういう人工生命と議論しながら、いろいろなことを考えられたら楽しいでしょう。そういう世界を作りたいし、そういう世界があるのではないかと私は思っています。