東京女子大学は1918(大正7)年の創立時から「リベラルアーツ教育」を掲げ、良妻賢母思想や国家の役に立つ実用主義とは一線を画した自分の知性で判断し、行動する女性の育成を使命としてきました。初代学長新渡戸稲造が残した「知識よりも見識、学問よりも人格、人材よりも人物」という言葉は、これまでの常識や世界観が一から問い直されている今こそ光を放っています。東京女子大学は2025年度、森本あんり学長のもと、リベラルアーツ教育のさらなる進化を目指し、「1学部6学科」の新体制がスタート。全学共通カリキュラムの改革も積極的に行っています。女性が伸び伸びと自己表現し、リーダーシップを養うことができる新しい女子大学の挑戦が続きます。

森本あんり学長

1979年国際基督教大学人文科学科卒業。82年東京神学大学大学院組織神学修士課程修了。91年プリンストン神学大学院博士課程修了。専門は神学・宗教学・アメリカ研究。国際基督教大学教授、同大学学務副学長などを経て2022年より東京女子大学学長。『反知性主義 アメリカが生んだ「熱病」の正体』など著書多数。

キャンパスのシンボルにラテン語で刻まれた「真実」

東京女子大学を初めて訪れる人は誰もが正門の奥に広がる光景に息をのむことでしょう。芝生の緑と、それを見下ろす白亜の本館が織りなすコントラストの美には、長い時間だけが作り出せる落ち着きがあります。

1931(昭和6)年に建てられ、98年に登録有形文化財(❶)となった本館正面の壁に「QUAECUNQUE SUNT VERA」の文字が刻まれています。新約聖書の一節で「すべて真実なこと」という意味のラテン語です。かつてキリスト教世界の国際共通語だった言語があしらわれていることに、中世ヨーロッパで自由な知識人の共同体として生まれ、自由学芸(リベラルアーツ)を重んじた「大学」の成り立ちとの響き合いを感じさせます。

「開学当時の日本にはリベラルアーツという言葉はなかったのですが、特定の仕事に就くためではなく、どんな仕事に対しても発揮できる能力を養うとうたっている。リベラルアーツそのものの考え方です。新渡戸稲造、安井てつ(初代学監)と並ぶ創立者の一人、A・K・ライシャワー(ライシャワー元駐日米国大使の父)は『東京女子大学はリベラルアーツ・カレッジだ』と言っています」

森本あんり学長はそう話します。リベラルアーツはもっぱら「一般教養」とか「基礎学問」などと訳されますが、日本語で明確に定義するのは困難です。「リベラルアーツという特定の科目があるわけではありません。リベラルアーツとはホワット(what)ではなく、ハウ(how)なのです。哲学や歴史、あるいは物理学でも経済学でも何でも、それは材料です。材料をどう扱うのかがリベラルアーツです。雑学と言われることもありますが、違います。インテグレート(統合)の力、バラバラな知識を自分の専門と結びつけて考えられる力なので、ただの物知りとは異なります。卒業した後も自ら学び続ける習慣が体に植え付けられる、それがリベラルアーツ教育の目的です」と森本学長は説明します。

❶登録有形文化財

キャンパスのシンボルである本館やステンドグラスが美しいチャペル・講堂など建築家アントニン・レーモンドが設計した全7棟が1998年、文化庁の登録有形文化財とされた。

新学科体制がスタート 分野横断的学びを実現

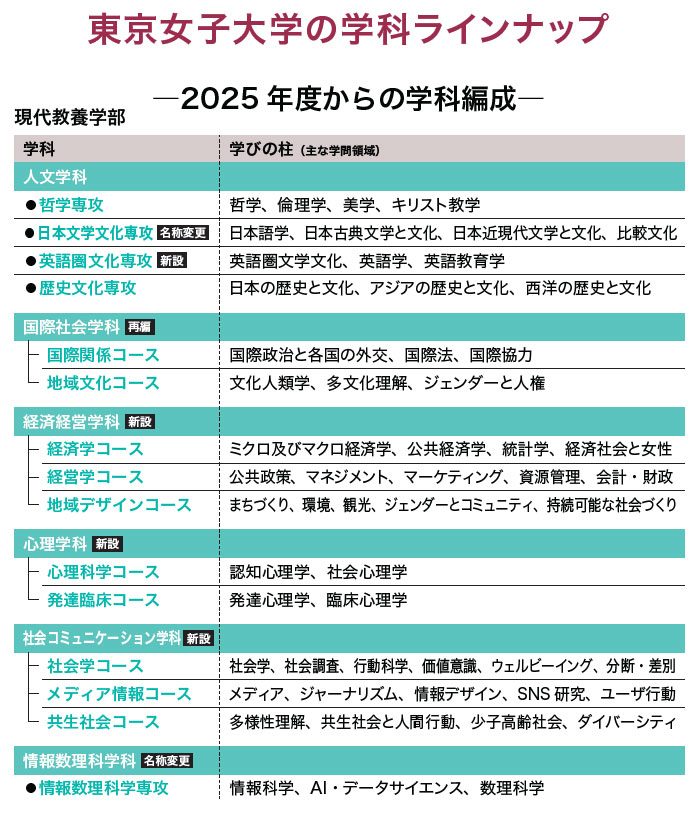

では、東京女子大学のリベラルアーツ教育とはどのようなものなのでしょうか。東京女子大学は2025年度、リベラルアーツのさらなる進化をうたい、「教学改革第2弾」として現行の1学部5学科を6学科に再編(❷)しました。

新学科体制では、人文学科以外の5学科が学科単位での入試選抜に移行し、大学での学びを開始した後にも専門分野を検討できるようになりました。入学後の学びや興味関心の変化を反映し、およそ2年間をかけて専門分野を決定できる点がリベラルアーツ大学ならではの特徴といえます。大学で学ぶ基礎となるアカデミックスキルを身に付けながら、学科の内包する学問分野を知ることからスタートし、卒業研究の準備に入る3年次までに、段階的に専門性を身に付け、教養科目や他学科科目によって視野や興味の幅を広げる中で専門分野を決定します。

「なぜ1学部制なのか。それがリベラルアーツ本来の学びのスタイルだからです。日本のほとんどの大学は、入学前に学部を決めて入ります。でも、自分の将来を18歳で決めてしまってよいのでしょうか。大学で何を学ぶかを高校生の知識で選ばせるのではなく、実際に大学生になってさまざまな学問に触れてから専門分野を決めるべきだ。だから本学は1学部制なのです。

今日の社会には、一つの学問分野だけで完結する職業などありません。目の前の問題を解決するのにどんな分野の知識が必要なのか、それを見極める力をもつことが大切です。東京女子大学では、このような力を養う分野横断的な学びが具体的な形になっています」

2024年度から引き続き、「全学共通カリキュラム(❸)」の改革も行っています。

❷1学部6学科への再編

2025年度から現代教養学部をそれまでの5学科から人文学科、国際社会学科、経済経営学科、心理学科、社会コミュニケーション学科、情報数理科学科の6学科に再編した。学科再編では、女性の一層の活躍が望まれる経営分野を充実させた経済経営学科、公認心理師資格に対応した心理学科などを新設。併せて25年度から卒業に必要な124単位のうち、他学科科目10単位が必修となった。

❸全学共通カリキュラムの改革

1年間の学部留学を必須とする「Global Citizenship Program」、正解のない問いをテーマとする「知のかけはし科目」、フルオンデマンドでAI・データサイエンスを学ぶ「早稲田大学連携科目」など、全学共通カリキュラムの改革も積極的に行っています。

知のかけはし科目が見せたリベラルアーツ教育の神髄

リベラルアーツ教育を建学の精神として掲げながら、戦後の画一化、序列化された日本の大学システムの中で、東京女子大学自身がその意義を見失いかけていた、と森本学長は言います。そこでリベラルアーツの要となる一般教養科目の立て直しに向け、柱に据えたのが、知のかけはし科目(❹)という独創的な科目群です。専門領域の異なる2人の先生が一つの課題を議論し、学生とアクティブに学び合うティームティーチングの手法を取り入れた授業を行います。

「私が参観して一番面白いと思ったのは〝ぶつかる〟ところですね。例えば哲学者と心理学者による『心とは何か』というテーマのクラスがあります。心理学者は心の働きを計測するアプローチを取りますが、哲学者は心は数値化できないという立場だから、毎週白熱した議論が展開される。それを見て学生は面白いと思うし、物事には全く違う見方があるということを学ぶわけです」(森本学長)

誰にでも通じると思っていた「常識」を壊す、それこそがリベラルアーツの力だと森本学長は説きます。

知のかけはし科目がリベラルアーツを再発見する場だとすれば、大学での学びを志す高校生をはじめ、一般向けにリベラルアーツとは何かを伝える試みが24年6月に始めた「問いプロジェクト(❺)」です。「子どもが成長していく過程で嘘をつくようになるのはなぜか」といった七つの質問が新聞広告などを通じて投げかけられました。容易に答えが一つに定まらない問いに向き合い、リベラルアーツを体感してもらおうというユニークな企画です。

高校生へのメッセージといえば、総合型選抜「知のかけはし入試(❻)」もその一つといえます。26年度入試(26年4月入学)から募集人員を60人に増やしました。「大学に来て授業を受け、ノートを提出して小論文を書き、ディスカッションをして面接を受ける。丸一日かけて受験生を見ようというテストで、とても手間暇がかかりますが、そういうチャレンジを経て入学した学生は伸びる。もっと多くの高校生の皆さんにチャレンジしてもらいたい」(森本学長)

❹知のかけはし科目

異なる専門分野の教員2人が一つの科目を担当し、対話を取り入れながら授業を行う。「人文社会横断型」26科目、「自然科学包含型」9科目の全35科目が開設される。自然科学包含型1科目を含む4科目が必修で、そのうち1科目は3年次以上で履修することを条件とするなど、4年間を通して学びを深める。

❺問いプロジェクト-TONJO QUESTION-

学生にとって身近な疑問や社会課題など、現代教養学部全体と2025年度に再編された6学科からそれぞれ容易に答えの出ない「問い」を投げかけ、受験生をはじめ多くの人に東京女子大学の「リベラルアーツ」の学びを知ってもらう取り組み。

❻知のかけはし入試

2017年度入試から導入された総合型選抜。出願書類、英語資格・検定試験の成績、講義の要旨、小論文、グループディスカッション、面接などによって評価する。23年5月に文部科学省がまとめた「22年度大学入学者選抜における好事例集」に取り上げられた。

1世紀の長きにわたり継承 男女平等へ「女子大」の使命

日本は25年、ジェンダーギャップ指数の順位は前年と同じく118位と世界標準への道のりは険しい。日本が少しでも早く男女平等な社会に近づくために女子大学の存在意義はあると森本学長は力説します。

「リーダーシップが取れる女性を増やさなければならないのです。国会議員の半数が女性になったら、東京女子大学は女子大であることを再考するでしょう。それまでは女子大学としての存在意義を発揮し続けなければなりません」

100年にわたり受け継がれてきた「自立した女性を育てたい」という情熱に共鳴する高校生に向けて森本学長はこんな言葉を送ります。

「大学には、高校までには予想もしていなかった学問の世界が広がっています。全く未知の世界に招かれていると思ってください。できれば進路を決めずに大学に来てほしい。決めてもいいですが、全く関係のない勉強に触れて進路が変わってもいい。そういう〝揺らぎ〟を許すのが大学なのです。卒業して何になるかなど今の時代、分かりません。だからリベラルアーツの学校に入ってほしい。自由を手に入れてほしいと思います」