新五千円券の肖像として注目を集める津田梅子(❶)により、1900年に創立された津田塾大学。日本初の女子留学生として6歳で渡米し、帰国後は日本女性の地位向上に生涯を捧げた梅子の「幅広い視野をもち、自立して社会に貢献するオールラウンドな女性を育成する」という建学の理念は、今日に至るまで脈々と受け継がれています。2017年に女子大学として初の総合政策学部を千駄ヶ谷キャンパスに設置するなどたゆまぬ改革を続け、中長期計画「Tsuda Vision 2030(❷)」を策定。ジェンダーギャップが叫ばれる日本にあって、125年に及ぶ歴史ある学び舎の中で新たな道を開拓する『変革を担う、女性』を育成しています。こうした取り組みの一環として、創立125周年記念事業では、女性起業家のパイオニア・今野由梨氏と学長との特別対談や、「均等法の母」と呼ばれる赤松良子氏の特別展、アイスランド大統領をお招きしたシンポジウム、吉永小百合氏による朗読会など、多彩な企画を実施しています。

❶津田梅子

1864(元治元)年、津田仙の次女として生まれる。1871(明治4)年、欧米視察のためアメリカへ旅立つ岩倉使節団に伴われて、最年少の女子留学生として渡米。その後、再度の留学を経て、1900(同33)年に「女子英学塾」を創設。開学式で述べた「真の教育には、教師の資格と熱心と学生の研究心が大切である。学生の個性に応じた指導のためには少人数教育が望ましい。人間としてall- roundでなくてはならない」という言葉は津田塾大学の理念として現在も受け継がれている。1929(昭和4)年逝去。

❷Tsuda Vision 2030

津田梅子の建学の精神に沿いながら、2030年に向け女子高等教育をさらに充実・発展させるために津田塾大学が進むべき方向を示したもの。「変革を担う、女性であること」というモットーとミッション、5つのビジョンからなる。

髙橋裕子学長

1980年津田塾大学学芸学部英文学科卒業。89年カンザス大学大学院教育学研究科修了(Ph. D.)。専門はアメリカ社会史。スタンフォード大学フルブライト研究員などを経て、津田塾大学教授。2016年より現職。近著に『津田梅子―女子教育を拓く』(岩波ジュニア新書)など。

ジェンダーギャップの逆境に存在感増す女子大学の意義

世界経済フォーラムが今年6月に発表した「ジェンダーギャップ報告書」2025年版によると、ジェンダーギャップ指数(男女平等の達成度合い)で日本は前年と同じく146カ国中118位と依然として低い評価だったことが分かりました。

大学を卒業すると、こうした社会の中に出て行かなくてはならない女性にとって重要なのは、学生時代に「中心に据えられる経験」をすることだと髙橋裕子学長は指摘します。

「女子大学では4年間、女性がセンターに置かれ、注目され、期待されて過ごします。自分自身に期待される経験を持つことで自信が芽生え、前進する力、インテグリティ(リーダーに求められる高潔さ)を養うことができるようになるのです。そうした力を育むことができるのが、女子大学の大きな意義だと考えます。

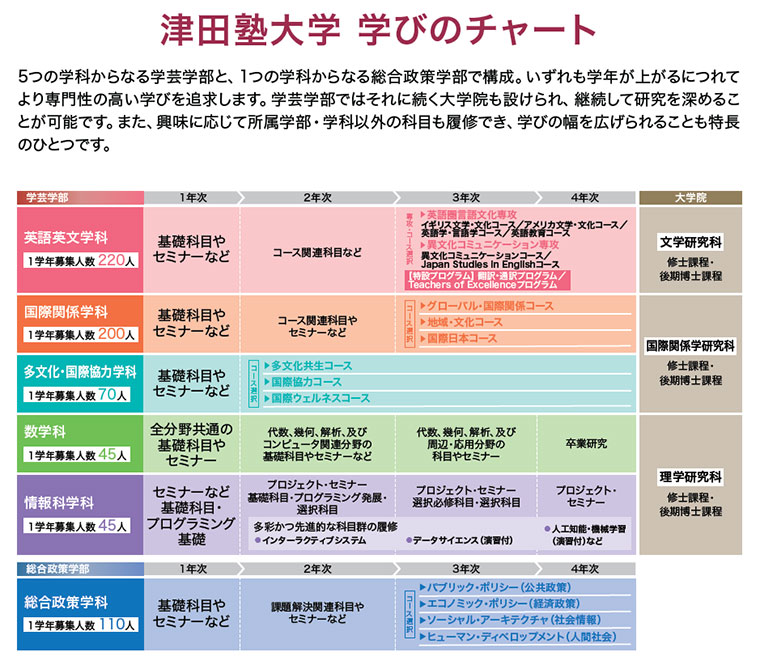

本学では2017年、千駄ヶ谷キャンパスに総合政策学部を開設するなど、新しい学問分野を意欲的に取り入れています。激しく変化する社会の中、データサイエンスとソーシャルサイエンス、それに語学の力の3本柱でキャリア展開できる女性を育成しているのです。また、19年には学芸学部に多文化・国際協力学科という、実践的なフィールドワークに根ざした教育を行う学科を創設したことなども、古い女子教育のイメージとは異なる取り組みだと言えるでしょう」と髙橋学長は説明します。

各界のパイオニアを輩出 「個」を重んじる少人数教育

津田塾大学の創設者であり、24年7月に発行された新五千円札の肖像でも注目される津田梅子は、女性の社会参画が今より遥かに困難だった1871(明治4)年、岩倉具視大使一行とともに渡米。6歳から11年間、ワシントンDC郊外の町で勉学に励み、その後、再留学を経て1900(明治33)年、「女子英学塾」(津田塾大学の前身)を創設しました。そして生涯、女子高等教育のパイオニアとして、女性の社会的地位向上に果敢に挑戦したのです。

「本学には津田梅子の建学の精神が今日も脈々と受け継がれています。開学以来の少人数教育と先進的な英語教育、国際交流により、世界を舞台に活躍する優れた女性を多数輩出してきたのです」

そう髙橋学長が語るように、津田塾大学の大きな魅力の一つが「女性リーダーを輩出してきた伝統」です。「女性として〝初めての〟という各界のパイオニアを輩出してきた (❸)のは、それだけガラスの天井を突き破るような力を培ってきた女性が多いということです。その勇気を養っているのが、本学の『個を重んじる少人数教育』なのです」

津田塾大学は教員と学生の距離が近く、アットホームな雰囲気の中、多くの学生が共通して学ぶ講義を除き、専門性の高い学びを追究する少人数教育を展開しています。そこでの主役はあくまで学生。自ら問いを創り出す主体性が求められます。そのため、ディスカッションやプレゼンテーションなど、インタラクティブ(双方向型)な学びを中心に据え、また1年次から必修のセミナーに所属し、主体的に学んでいます。

❸津田塾大学が輩出した各界のパイオニア

山川菊栄(労働省婦人少年局初代局長)、藤田たき(女性初の国連総会日本政府代表)、近藤いね子(日本女性初の文学博士)、久米愛(日本初の女性弁護士)、山根敏子(日本初の女性外交官)、中根千枝(東京大学初の女性教授)、森山眞弓(女性初の内閣官房長官、女性初の文部大臣)、赤松良子(男女雇用機会均等法の制定に尽力。文部大臣など歴任)ら、多くの卒業生たちによって梅子の精神は身を結び、その後の女性の社会参画に貢献した。

世界に羽ばたく力となる英語教育と学外学修

「真に国際的な教養人となるためには、広く世界を俯瞰することのできる力を養うことが必要です。本学では、学生の多くが卒業までに短期・長期の海外留学を経験しています」と髙橋学長が語るように、津田塾大学では協定校留学や海外語学研修など多彩なプログラムを整備し、海外活動をサポートしています。

そのために必要なハイレベルで先進的な「英語教育」も津田塾大学の大きな特長で、英語4技能をバランスよく鍛え、アカデミックな論文が書けるレベルにまで到達する「グローバルに活躍できる女性」を育成しています。

学芸学部では各個人の能力を無理なく向上させるために、英語の習熟度別クラス編成「PACE(❹)」を導入。学科ごとに独自のプログラムを展開しています。一方、課題解決能力に焦点を当てた総合政策学部の英語プログラムでは、交渉力や提案力、調整力を重視し実践的なコミュニケーション力を養っています。

また、学生一人ひとりが描く将来の選択肢は無限に広がっています。髙橋学長も「学生時代に経験した大企業での就業経験が、社会の仕組みや日本の状況を知る上で貴重な経験になりました」と述べています。そこで津田塾大学が重視しているのが「学外での学び」です。

海外サマープログラムやインターンシップ、ボランティアなど、キャンパスを越えて学ぶ学生の活動を支援する制度は、津田塾の特徴の一つです。学年暦を4ターム制とし、必修科目がない第2タームと夏期休暇期間を活用することで、学生たちがキャンパス外での学修を体験しやすい環境を整えています。

❹PACE

Proficiency-Adjusted Classroom Environmentの略。入学時のプレースメントテストの点数で2〜3段階のクラスに分かれ、自分のレベルに応じたプログラムで無理なく英語力を高める授業。

卓越したキャリア教育で『変革を担う女性』を育成

「社会や世界が激しく変化する時代では、短期間で身につけられるスキルはすぐに古びてしまいます。学部ではすべての土台となる、自分自身で考える力を養ってほしい」と語る髙橋学長。津田塾大学では、一人ひとりの適性を見据えた「キャリア支援」を、教職員はもちろん、進路を決めた4年生や卒業生(❺)を含め、全学が一丸となって強力にサポートしています。きめ細かい個別相談や視野を広げる「キャリア教育科目」の開講などにより、高い満足度を達成しています。

しかし、「女性のキャリアパスは4年間だけで終わるものではありません。留学の経験も得てほしいし、30代や40代になってからでも大学院で学び直しをしてほしい」と髙橋学長は語ります。2022年に『津田梅子―女子教育を拓く』(❻)を上梓するなど、津田梅子研究にも取り組む髙橋学長は、すべての女性にエールを送っています。

「創立者・津田梅子は〝女性の力〟を信じていました。このBelieve in Womenという言葉は、梅子の指導教員であったブリンマー大学のM・ケアリ・トマス先生が学生たちを集めたときに語った言葉なのです。ジェンダーギャップの激しい社会で困難に直面することもあるかもしれませんが、それを変えていくことが本学の謳う『変革を担う女性』の意味なのです。その精神を理解し、ぜひ本学で共に学びましょう」。

❺卒業生との交流

社会で活躍している、ロールモデルとなる卒業生に自らインタビューを重ねていき、「自分を魅力的に見せる話し方」を身につけていく『ワタシの未来発見ワークショップ』を実施している。

❻『津田梅子—女子教育を拓く』

髙橋裕子著、2022年9月21日発行(岩波ジュニア新書)。日本の女子教育のパイオニアである津田梅子の足跡を、その内面や思索にも迫りつつ、最新の研究成果などをもとに解説する1冊(同書裏表紙の解説より抜粋)。