人口減少社会に突入し、大学が持つ「人づくり」の役割が一層、重要性を増している。一方で貧困家庭の増加など経済格差が広がっている。国の「修学支援新制度」など支えとなる仕組みの整備も進むが、多くの学生がアルバイトに追われる実情がある。国際基督教大学(ICU)は2026年度入試から独自の奨学金を大幅拡充する。リベラルアーツ教育を掲げるICUにとって奨学金はどんな意義を持つのか。学生部長の木部尚志・教養学部教授にたっぷりと伺った。

学生部長

教養学部教授

木部尚志(政治学)

1995年、テュービンゲン大学にて博士号取得。2000年、ICUに着任。

2011年から2014年、2021年から2022年に平和研究所長を務め、2023年より学生部長を務める。

専門は政治学、政治理論。政治と宗教、平等論、多文化主義、近世初頭の政治思想史、社会科学の方法論に関する研究。

一般選抜入試の志願者を対象に独自奨学金の「定員」を撤廃

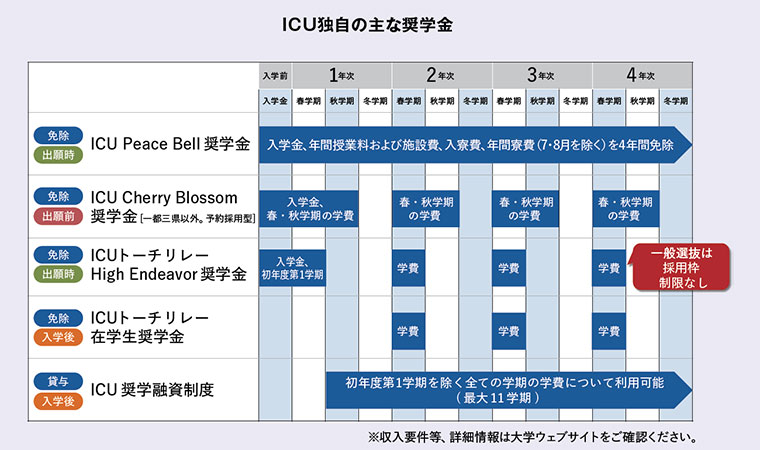

―ICUは26年度入試(26年4月入学)から、一般選抜志願者を対象に、「ICUトーチリレー High Endeavor奨学金」を大きく拡充しますね。

この奨学金では入学金と第1学期(ICUは3学期制)の学費(授業料・施設費)を原則4年間、免除します。従来は毎年24人の採用枠(全選抜方式)を設けていましたが、26年度からは一般選抜に限り、応募条件を満たしていれば、合格者全員が受給できます。収入要件も従来に比べ200万円緩和し、給与収入世帯の場合、父母(生計維持者)の税込み年収を1000万円未満とします。

ICUは少人数教育などに費用がかかるため、〝学費が高い〟大学の一つと見なされることがあります。しかし、経済的な不安を抱えている受験生の皆さんには、それを理由にICUへの進学を諦めないでほしいと思っています。High Endeavor奨学金は出願と同時の応募で、奨学金採用条件を満たした一般選抜志願者にとっては合格後の給付が確約されることになります。金銭的な見通しが立った上で出願できることは、心理的なハードルを下げるのに効果があります。特に地方で進学相談会を開くと、受験生の関心が高く、手応えを感じています。

―一般選抜のみとはいえ、かなり大胆な拡充に思えます。

他大学で行われているように総合型選抜や学校推薦型選抜とひもづけた奨学金も一つのあり方ですが、どうしても特定のカテゴリーに当てはまる学生が集まりやすい面があります。さまざまなバックグラウンドを持つ多様な学生を確保する意味で、一般選抜は非常に重要な入り口だと捉えています。首都圏の私立大学は、学生がどうしても首都圏や関東地方の出身者に偏りがちです。ICUも同様で、なかなか来てもらえない地域があるのが現状です。

「リベラルアーツ」の大学として学生の「多様性」を奨学金で促進

ICUは「リベラルアーツ」をうたう大学です。リベラルアーツは一般的に文理を超えて様々な分野を自由に学べる場と理解されています。ICUも2学年の終わりに専修分野(メジャー)を選択する制度が特長ではありますが、リベラルアーツでより重要なのは、そこで学ぶ学生が多様なことだと思います。それまで限られた地域や社会状況、生活環境の中で過ごしてきた20歳前後の若い人たちが集まり、全く知らなかったこと、今まで交わらなかった人間に出会うこと、そこに教育の価値があると考えています。

そういう学生の「多様性」を広げようとした場合、首都圏と他地域の収入格差も障害になります。首都圏以外から首都圏の大学を目指すのはとても大変です。そこで奨学金の拡充によって地域的な多様性を広げたいというのが目的の一つです。そしてもう一つは、さまざまな経済的バックグラウンドを持つ学生が一緒に学び合うことの重要性です。

ICUには裕福な家庭の学生もいれば、それこそカツカツの生活をしながらも奨学金を得て学んでいる学生もいます。そうした学生たちが入学して初めて出会うことで、そこから例えば貧困問題などについて、お互いによりリアルな問題として捉えられるようになります。そういう場を意識的に作っていく必要があると思っています。

―いわば横(地域)と縦(経済力)の多様性を奨学金というツールを使って実現していく試みですね。High Endeavor奨学金の大幅拡充に先駆けて、24年度にはICU Cherry Blossom奨学金を創設しています。

High Endeavor奨学金と併せて3本柱と位置づけているのが、「ICU Peace Bell奨学金」そして「ICU Cherry Blossom奨学金」です。これらも同じく収入要件をそれぞれ200万円緩和します。Peace Bell奨学金はICU生の模範となる学生を対象に入学金と学費、寮費などを全額免除するフルスカラシップです。Cherry Blossom奨学金は首都圏(1都3県)以外の高校出身者が対象の、出願前に採用が決まる予約型奨学金で、入学金と1・2学期の学費を免除します。国立大学の授業料標準額とほぼ同程度の学費負担で学ぶことができます。

奨学金を得ることで生まれるメリットは「時間」だと考えています。大学での学びを充実させるためには時間が必要です。ところが経済的に大変な学生はどうか。アルバイトをせざるを得ません。もちろんアルバイトは社会経験が積める貴重な機会ですが、限られた時間の中にアルバイトをたくさん入れるとなると当然、勉強に支障が生まれます。ICUの勉強は課題が多くとてもハードです。特に生活が苦しい学生は時給が高い夜中のシフトを組みます。するとどうしても昼間の勉強に身が入りません。そういう実態を学生部長として痛感してきました。さらに、学ぶ場所は教室だけではなく、部活やサークルなどの課外活動も非常に大切ですが、そこで交友関係を培う時間も損なわれるのです。

人と人が結び合う学生寮の役割と大学の使命を支える「献学の精神」

また、ICUの特色として学生寮の充実が挙げられます。キャンパス内に九つの寮があり、約3000人の学生数に対して約900人が暮らせる環境が整っています。寮は比較的安価で、様々な背景を持つ学生同士が日常生活をともにし、「多様性」が交わる場でもあります。私自身、寮生活をしながらICUで学びました。米国や香港、ガーナ……多くの国の留学生と出会いましたし、国内は北海道から沖縄まで全国から学生が来ていました。全く違う人間が集まることによって起きるさまざまな問題をみんなで話し合って解決していく、それこそが実社会に出たら役立つ力です。ところがアルバイトが忙しいと、そういうコミュニティーであるはずの寮が、ただ〝寝るだけ〟の場所になってしまいます。経済的支援はもちろんですが、それによって本当の学びに向かう時間的余裕、そして精神的余裕を作ってあげることが、学びをサポートすることだと考えています。

―ICUがそこまで奨学金に対して、熱い思い入れを抱いている理由は何なのですか。

それは献学(建学)の精神です。ICUは1953(昭和28)年に献学されました。その礎となったのは日本と米国で行われた募金活動です。日本では事業で財を成した人が大学を建てた例はありますが、終戦直後の日本で、平和と民主主義に貢献する大学を創ってほしいという多くの人々の国際的な善意によってできた大学はICUをおいて他にありません。小さな子が飴玉を買うのを我慢し、そのお金を寄付してくれたというエピソードも残っています。

そういう切なる思いで寄付をしてくれた人がいなければ、ICUは今ある姿では成立していません。それを考えると、ICUは寄付する精神、ボランティアの精神を大学のあり方として生かす責任がある。その一つがICUで学ぼうとしている人にどんなサポートができるのかということに結びついてきます。High Endeavor奨学金をはじめとする三つの奨学金は、24年度に運用を開始した奨学金専用の「Pay Forward基金」というファンドから拠出しています。ICUはこの基金を大きく育て、現状十数%の奨学金支給率を25%にする目標を掲げています。High Endeavor奨学金の拡充はその一環です。ICUの奨学金はこの程度では終わりません。

世代をつなぐパートナーシップで「奨学金支給率25%」の高い目標へ

―ファンドの名前であるPay Forwardは自分が誰かから受けた善意を別の誰かに渡すという意味で、ICUでは「未来への恩送り」と表現していますね。

私が興味深いと思うのは、どんな組織や社会であれ、それが続いているということは、前の世代あるいは前の前の世代、今はもう亡くなってしまった人たちが作ったものの上に、今の世代が乗っかっているわけですよね。そして、その組織や社会にはこれから生まれてくる人たちも入ってきます。私は政治思想史や政治理論の分野を専門にしていますが、18世紀の英国の政治思想家であるエドマンド・バークは、社会とはすでに亡くなった人、生きている人、これから生まれてくる人の「パートナーシップ」、つまり結びつきだと言っています。その意味で、奨学金はこれから社会を作っていく人に対するパートナーシップだと言えます。過去から受け継いだものを未来に渡していく、そういう営みだと思います。

ICUは常に「明日の大学」であろうとしています。例えば性の多様性の観点ではオールジェンダートイレを整備したり、多様なセクシャルオリエンテーション(性的指向)を重視した取り組みを進めています。奨学金支給率を25%にするという目標はかなり野心的ですが、それもまた現状に安住しない「明日の大学」であることを使命とする姿勢の表れだと言えます。

ICUの特長の一つは「少人数教育」です。首都圏には200〜300人を大教室に集めて授業をする大規模大学がありますが、ICUでは1教室に30人では多すぎる、という感覚です。これは「クオリティーエデュケーション」つまり質の高い教育をするためです。半面、少人数教育にはとてもお金がかかります。仮にコストを学費だけで賄おうとすれば、学費は今よりもはるかに高くなります。その分を基金から拠出しているのです。

学生の経済的多様性を確保しようとすると学費値上げには限界があります。かといって学生数を増やす方法では質の保証ができません。少人数教育を手放してしまっては、もうICUではなくなると言っても過言ではないのです。そういう制約を克服しながら教育の質をどう高めていくかがICUの課題です。

緑豊かなキャンパスでの学びを糧に不確定な世界で活躍する人材を育成

―そうした多くの人の善意を受け、ICUで学ぶ学生に期待することは何ですか。

最初にお話ししたように、平和で民主的な社会を作っていく人材、日本に限らず世界平和に貢献する国際的な人材を育てたいというのがICUの出発点でした。それは今でも変わりません。ICUには「神と人に仕える」という心と行動の規範があります。「神」の捉え方は人それぞれですが、自分あるいは社会にとって本当に大切な理念、理想のことだと思います。実際、ICUにはさまざまな社会問題に対する実践的な関心を持っている学生が多いと感じます。

大学の値打ちは卒業した直後は分かりませんね。何年、何十年たって見えてくるものもあります。ICUの卒業生は数こそ少ないが、多様性を尊重し、それゆえに生まれる問題を解決する方法を学んだ経験が今の社会で果たす役割はとても大きい。聖書の言葉を使えば「地の塩」だと言えます。たとえ目立たなくても大切な場面で重要な働きができる、そういう人づくりをICUはしてきたし、これからも続けていく使命があります。

―最後に大学を目指す高校生にメッセージをお願いします。

ICUは緑豊かな恵まれた環境の中で、少人数による全人格的な教育を行っています。単に卒業証書が欲しいのではなく、これまで触れたことのない人や考え方に出会い、考えたこともなかった人生の道を見つけたいと皆さんが思うなら、その機会を作るのがICUの役目です。教育の質を高く保つことは大学として譲れない点であり、したがって授業料は決して安くありません。そのために今回、奨学金制度を拡充しました。

世界は今、非常に不確定な時代に入っています。そこで大切なのは、いろんな角度から物事を見て考えられる力です。そういうことができる多様性あふれる場をICUは用意します。より良い社会を作っていく気概を持った人には、奨学金も活用しながらICUで学ぶことを、ぜひ選択肢の一つとして考えてほしいと思います。