1967年に開学し、2014年の名称変更を経て、現在は5学部12学科の実学系総合大学となった北海道科学大学。2027年4月には「手稲駅前キャンパス」を新設し、新学部新学科の「地域創造学部地域創造学科(仮称・設置構想中※)」と、情報科学部の新学科である「経営情報学科(仮称・設置構想中※)」の拠点とする計画が進められている。いずれも地域と一体となって学ぶ〝ひらかれた大学〟を具現化し、新たなイノベーションの創出につなげることがねらいだ。

※現在設置構想中のため、内容は学部学科名称を含めて予定であり、計画変更の可能性があります。

新キャンパスに文系の新学部新学科が誕生予定

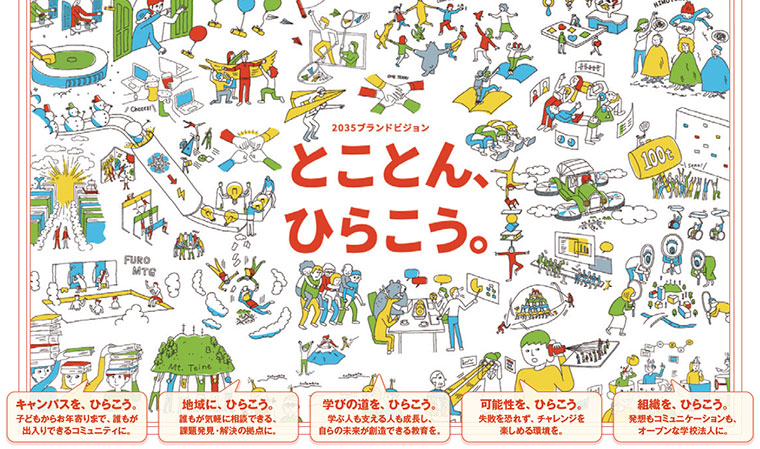

2024年に法人創立100周年を迎えた北海道科学大学では、学生にとっても大学組織にとってもさらなる発展に向けた“道しるべ”となる「2035ブランドビジョン『とことん、ひらこう。』」を策定。多様な学外連携によって社会課題の解決に挑み、地域社会の発展に貢献する決意が示されている。大学の役割を見つめ直し、地域社会にひらかれたコミュニティとしてキャンパスを位置づけていることが特徴であり、地域住民との活発な交流をとおして地域の課題発見や課題解決の拠点となることを重視。学生は地域と深く関わることで将来に向けた可能性を切り拓き、大学組織としても前例にこだわらないオープンな運営を進めていく考えだ。

そのための新たなフィールドとなるのが、2027年4月に開設される「手稲駅前キャンパス」。地域とともに学ぶ“ひらかれた大学”を具現化するキャンパスとして、新たなイノベーションの創出拠点とする計画だ。その担い手となるのが、2027年4月に新学部新学科として開設する「地域創造学部地域創造学科」と、情報科学部に新設される「経営情報学科」だ。北海道科学大学は初の文系領域へ進出する。

【地域創造学部地域創造学科】地域の新たな価値を創造する人材を育成

2027年4月に誕生する「地域創造学部地域創造学科」の拠点となる手稲駅前キャンパスのコンセプトは、「ベースキャンプ(基地)」。学生が集い、地域とつながり、自ら練り上げた計画を実行していくための「学びの基地」である。学びの領域として掲げるのは、都市計画や交通、防災、地域政策といった観点での「まちづくり」と、マーケティングや経営、産業、地域コミュニティといった観点での「ことづくり」。これらの実践力を養うために重視するのが「CBL(Community Based Learning)」という手法であり、現地実習型で体験的に学ぶスタイルだ。学生は行動力を発揮して道内各地に足を運び、自治体や企業、NPOなどと活発にコミュニケーションを重ねながら協働。地域の活動に参加しながら、地域の魅力や可能性を認識する一方で、地域が抱える課題を正しく把握した上で、独自のアイデアや発想力によって解決に導く方法を考察する。その過程では、先進事例を視察するフィールドワークやインタビュー調査、データ分析などの調査スキルのほか、地域資源を理解して活用するスキル、統計資料や実地調査で得たデータに基づいて地域の課題を理解する探索スキルを磨いていく。4年次には、現地に2・3週間滞在しながら、各自がテーマを持って現地の人々と協働し、地域振興や課題解決に役立てる自分なりの方法を模索。大学生活の総仕上げとして、地域の新たな価値を創造する実践力を向上させる流れだ。

北海道には未知なる可能性を秘めた地域資源が多く、独自の伝統や文化、景観などを生かすプロジェクトにチャレンジすることも可能。新たな地域ビジネスを考えてみたい受験生や、自分が生まれ育った地域をより安全で住みやすくしたい受験生、地域の魅力・価値を発見して発信したい、地域の課題解決に貢献したいといった受験生に最適な学習環境となるだろう。

想定される卒業後の進路は、プロジェクト運営や商品開発、まちづくりの企画運営など、発想力が求められる職種だ。企業や行政機関、NPOなどで地域の課題解決に向けて活躍する将来像のほか、自らスタートアップ企業を立ち上げるケースや、フリーランスで活動するキャリア形成も見込まれている。

【情報科学部経営情報学科】経営と情報を駆使した課題解決能力を身につける

北海道科学大学の情報科学部では、2027年4月に新たに「経営情報学科」が新設される。データサイエンスやAIに関する知識と経営の知識を兼ね備え、地域経済の発展に貢献できる人材を育成することが目的だ。

「経営」は、会社経営や組織運営を成功に導く方法を学ぶ。例えばメーカーの場合、どんな新商品をどこでどれくらいの値段で販売し、資金や売上金をどう管理するのかなど、さまざまな意思決定が必要であり、入学後の「マーケティング論」では、販売促進戦略や顧客心理、ブランディングなどを学習する。

「情報」では、データ活用による課題解決や新たなサービスの開発によって社会を豊かにするための方法を学ぶ。AIを活用してビジネスを支援する技術のほか、顧客データやSNSデータを分析してマーケティング戦略を最適化する技術などを学習する。

この経営と情報は密接に関係しており、「経営情報実践Ⅰ」では、ITスキルと経営の知識を融合させた複合的な視点を身につけ、ビジネス課題を解決に導く方法を考察。ディスカッションなども行いながら、主体的で合理的な実践力を高めることが目的だ。メーカーであれば、データ活用によって市場のトレンドや消費者の好みを分析し、効果的な広告展開や販売戦略、新商品開発などにつなげられる。経営と情報を効果的に組み合わせることで、漠然としたアイデアが実現可能性の高い具体的な戦略に変わり、ビジネスを飛躍させる強力なツールになるのだ。

また、在学中に基本情報技術者試験や応用技術者試験、情報セキュリティマネジメント試験など、国家資格の取得に向けたサポートが充実している点もキャリア形成に有効である。想定される将来像はデータアナリストやITコンサルタント、デジタルマーケティング担当者、DX推進リーダーなど。IT関連の企業のほか、メーカーや広告代理店、金融機関、医療機関、行政機関、NPOといった幅広い業界での活躍が期待でき、経営企画や商品企画などの担当者としても力を発揮できる。

北海道科学大学は実学系総合大学として蓄積してきた豊富な教育ノウハウも強みであり、「地域創造学部地域創造学科」と「情報科学部経営情報学科」からも、社会の発展に資する多様な人材が輩出されていくことに期待したい。