デジタル人材育成へ33年ぶりの新学部

大学の枠を超えた「融合・統合」を進め

科学技術で未来社会への変革をリード

1881(明治14)年の開学以来、真に実力を身につけた学生を卒業させる教育方針は「実力主義」と呼ばれ、東京理科大学を象徴する言葉として知られている。科学技術の力を生かして社会のさまざまな分野に貢献する人材を一貫して送り出し、今や押しも押されもしない国内随一の理工系総合大学としての地位を占めている。

AI(人工知能)の台頭に表される時代の急激な変化は、社会のあらゆる仕組みに再検討を迫っている。もちろん大学も例外ではない。東京理科大学は「未来を拓く実力」を備えた人材の育成を自らに課し、独創的かつ大胆な改革を次々に打ち出している。2023年度の理工学部の創域理工学部への再編、先進工学部の学科拡充に続き、26年度には33年ぶりとなる新学部が誕生する予定。変わり続ける大学の「かたち」を石川正俊学長が縦横に語る。

石川正俊学長

- 1977年東京大学工学部計数工学科卒業。79年同大学大学院工学系研究科計数工学専門課程修士課程修了。88年工学博士(東京大学)。専門はシステム情報学。通商産業省研究員、東京大学大学院教授、理事・副学長などを経て2022年より東京理科大学学長。東京大学名誉教授。2011年紫綬褒章、その他国内外にて多数受賞。

知識の陳腐化に知能で対抗

科学技術主義時代の「実力」

東京理科大学の前身である東京物理学講習所は1881(明治14)年に開学した(2年後に東京物理学校に改称)。創設者が胸に抱いていたのは「国の繁栄は科学技術が基礎」という固い信念だった。当時、自然科学を教えていたのは、77(明治10)年に発足した東京大学と東京物理学校だけであり、産声を上げたばかりの近代日本の科学技術振興を担ってきたパイオニアと言える。

それから140年余り、東京理科大学は「科学技術」に根ざした高度な研究力と教育力により、社会の発展と歩調をともにしてきた。しかし、日本が得意だった欧米モデルを模倣し、改良を施すキャッチアップ型の経済成長は過去の遺物だ。そして、そのエンジンだった科学技術の役割も様変わりしている。

例えばインターネット。今では必要不可欠なインフラだが、もともとインターネットがなくて困っている人はいなかった。ところが、登場すると社会を完全に変えた。顕在化したニーズに応じて科学技術を使うというより、科学技術が誰も知らなかった価値を生み出し、社会変革を牽引していく――そういう新時代のパラダイムを石川学長は「科学技術主義」と呼び、そこで求められる「実力」を次のように説明する。

「科学技術をベースに社会が動いていく科学技術主義のもとで、日本が世界で戦うためには、科学技術をきちんと理解し、活用する力が必要です。ところが今、科学技術の世界は細分化と短命化が進んでいます。一つ一つのテーマが生まれては消えていっています。そこで起きるのは知識の陳腐化です。知識の習得は必要ですが、昔ほど大きな比重を占めなくなってきた。それにはもちろんAIの登場があります。その中で人間の能力として何が必要かというと、知識という言葉に対して『知能』だと考えています。問題点を抽出し、何をすればいいかを考え、新しさを生み出す力です。WhatよりもHowです。How(やり方)が身についていれば科学技術の細分化・短命化が進んでも対応できる。そこを学んでほしいと思っています」

学問に「新しさ」を生み出す

異分野をつなげる取り組み

ある学問分野を学ぶのは、その学び方を別の学問分野に応用したり、未知の分野を切り拓く手段とするためでもある。実際、科学技術の最先端の場では、異分野のコラボレーションは基本動作の一つである。

「2024年のノーベル賞では、化学賞がたんぱく質合成に関わる知見をAIによってジャンプアップさせたこと、また物理学賞は物理現象のモデルを脳神経のモデルに当てはめてAIの仕組みを編み出したことが評価されました。一つの分野だけでは新しいことがなかなか生み出せなくなっています」と石川学長は話す。

科学技術の飛躍に欠かせない異分野間の融合・統合を目指す東京理科大学としての取り組みが、23年度に行われた理工学部の創域理工学部への再編と、先進工学部に新しく物理工、機能デザイン工の2学科を新設し、5学科体制にしたことだ。創域理工学部はA分野とB分野の「融合」によって、Cという新しい考え方(領域)の創出を刺激し、先進工学部は「やりたいこと」を中心に多分野から人が集まる「統合」の手法でイノベーションを起こす。

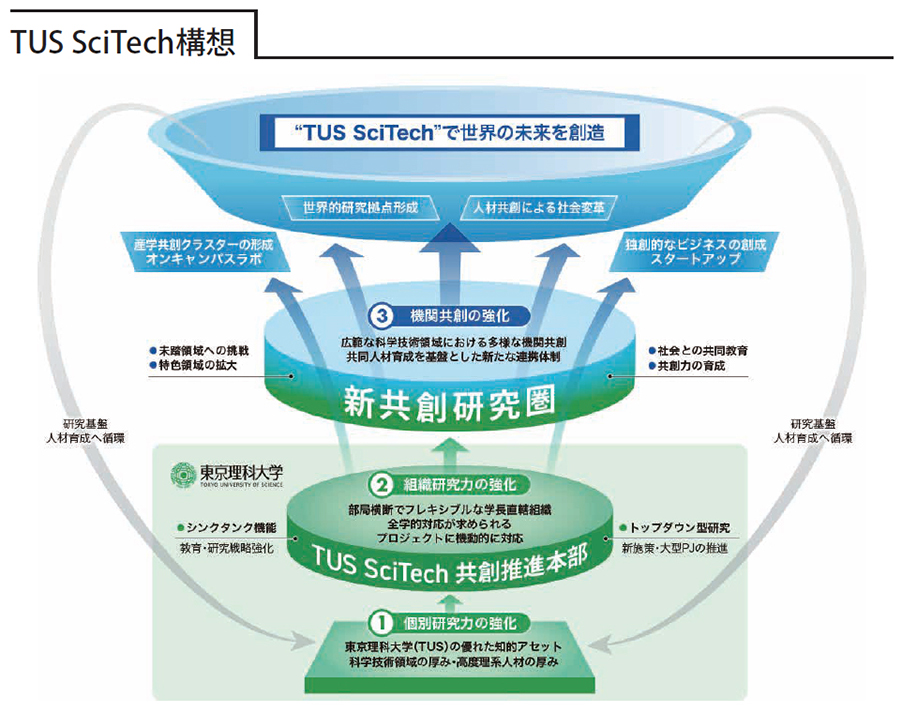

そして、異分野を融合・統合させるという考え方を全学に広げる試みとして、東京理科大学は24年8月、新たな教育研究体制整備に向けた「TUS SciTech構想(1)」を策定した。従来の学部・学科単位の研究力強化を土台としながら、全学的な視点で部局横断的な取り組みを進め、組織研究力を高める。そのための“司令塔”として、学長直轄の「TUS SciTech 共創推進本部」が25年4月に発足した。

- (1) TUS SciTech構想

- 2031年の創立150周年に向けて掲げた「世界の未来を拓くTUS」実現に向けた施策の一環として策定。①個別研究力の強化②学長直轄組織「TUS SciTech 共創推進本部」を司令塔にした組織研究力の強化③社会と共同した人材育成を行う「新共創研究圏」の構築による機関共創の強化の3段階で構成され、各段階の取り組みを循環的、相乗的に機能させることで新たな社会的価値を創造する。

社会実装へ企業と連携強化

創域情報学部を26年度新設

さらに一大学の枠を超え、他大学や企業、地域などと共同で人材育成を行う「新共創研究圏」というフィールドの構築を目指す。その一環として、東京慈恵会医科大学との医理工薬連携(2)のさらなる強化が進められている。

「理科大としてカバーしている範囲の教育・研究にとどまらず外部の組織体と連携して進めようというのが新共創研究圏の考え方です。医学に関しては慈恵医大と強い連携を取り、単位互換だけでなく、もっと研究レベルからさまざまな取り組みを進めたい。また農学分野でも他の組織体との連携を進めています」(石川学長)

新共創研究圏を舞台にした取り組みでは企業との連携も注目だ。東京理科大学がTUS SciTech構想の目玉として掲げるのが「TUS SciTech 連携ビレッジ構想(仮称)(3)」である。企業のサテライト研究室を大学内(オンキャンパス)、大学周辺(ニアキャンパス)、ネット上(バーチャル)に設置し、東京理科大学を核とした知的クラスター(集合体)を形成する試みだ。石川学長は狙いをこう話す。

「今でも産学共同研究は進めていますが、産業上の実装を担う企業ともっと強い連携を取りたい。学生が社会とのつながりを考えるきっかけになるし、ビレッジの中で企業同士の連携が起きることも期待しています」

東京理科大学は26年度、科学技術の中で核心といえる情報科学技術を担う「デジタル人材」育成を目的とした組織改編を行う。33年ぶりの新学部となる創域情報学部が野田キャンパスに新設予定だ。情報理工学科のみの1学科体制で、時代の変化に対応して幅広く情報スキルを学べる仕組みになっている。理学部第一部(神楽坂キャンパス)に新設予定の科学コミュニケーション学科は高度な科学を広く一般に伝える人材の育成を目指している。また併せて、学部学科にかかわらず情報科学技術を学べる「データサイエンス教育プログラム(4)」の開発・提供にも力を入れている。

- (2) 東京慈恵会医科大学との連携強化

- 2013年に連携協定を締結し、教育連携や共同研究を進めてきた東京慈恵会医科大学との医理工薬連携をさらに強化。学生や教員・研究者、事務職員などすべてのステージでの人材連携、連携ラボの設置などにより、異分野連携の一大研究拠点として整備を進める。

- (3)TUS SciTech 連携ビレッジ構想(仮称)

- 「TUS SciTech構想」の第3段階「新共創研究圏」の構築においてメインとなる取り組み。企業のサテライト研究室などを各キャンパスの特性(広さ、交通アクセスなど)に合わせ、オンキャンパス(学内)▽ニアキャンパス(キャンパス近接地)▽バーチャル(インターネット上)に設置する。

- (4) データサイエンス教育プログラム

- 在籍するキャンパス、学部学科・研究科専攻にかかわらず、データサイエンスに関する知識・技術を修得できる学部から大学院までの一貫した教育プログラム。学部生対象プログラムにはレベル1(リテラシーレベル)、レベル2(応用基礎レベル)、レベル3(専門基礎レベル)の3つを用意。リテラシーレベルと応用基礎レベルについては文部科学省の「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」の認定を受けている。

A方式に3教科型など追加

総合型選抜(女子)に手応え

26年度入試(26年4月入学者対象)では、一般選抜のA方式(大学入学共通テスト利用)(5)において、昼間学部を対象に「3教科型」と「2教科+英語資格検定」が加わる。また、志願者の多様性を広げるという意味では、24年度入試で導入された総合型選抜(女子)がある。石川学長は「過去2回実施し、いずれも合格者は募集定員を下回っていますが、総合型選抜(女子)を実施した学部では一般選抜でも女性志願者が増えている傾向があります。25年度入学者に占める女性比率も約3割となり、女性に来てほしいというメッセージは伝わっている」と手応えを感じている。

石川学長は受験生に向けてこんなメッセージを送る。

「自分が人生で何をしたいのかを考えてキャリア設計をし、それに一番合う大学はどこかを考えてほしいと思います。東京理科大学での学びは皆さんを一つ上のステージに上げます。そのために必要な階段はすべて用意してあります。どの階段を上るかは皆さん自身が決めることです。一つ上のステージから見える景色は高校時代に見るものとは全く違うでしょう。どんな景色が待っているのか、楽しみにしておいてください」

- (5) 一般選抜A方式

- 一般選抜のうち、大学入学共通テストを利用した入試方式。26年度入試(26年4月入学)から、昼間学部を対象に従来の「4教科型」に「3教科型」と「2教科+英語資格検定」が追加される。4教科型は国公立大学の受験対策が活用できるメリットがある(出願は1学科)。3教科型は他の私立大学の大学入学共通テスト利用型入試との併願がしやすい(2学科まで出願可)。2教科+英語資格検定は外部英語資格・検定試験のスコアが基準を満たせば出願でき、共通テスト後の出願も可能(2学科まで出願可)。

なお、理学部第二部において、名称を「A方式(理学部第二部)」に変更する。

確かなスキルを身に付けて

AIに負けない自分を作る

東京理科大学は、高校の進路指導教諭が評価する大学ランキングで「教育力」と「研究力」が私立大学1位(下図参照)、また「実就職率」は全国1位である(卒業生数4,000人以上の大規模大学)。伝統の実力主義が生んだ結果といえるが、学習支援も時代に合わせてアップデートしている。主に新入生の学習面のスタートアップを力強くサポートするため、専門研修を受けた2年次以上の学生が「学習相談室」に常駐し、大学での学習において基礎となる数学、物理、化学、生物の各科目について、学習方法に関するアドバイスや、学習の際に生じた疑問に対するアドバイスをする。教わる側はもちろん教える側にとっても大きく伸びる学び合いの場である。

▼2025年度「教育力が高い大学」ランキング(調査:大学通信)

| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 国 | 東京大学 | 東京 | 798 |

| 2 | 国 | 東北大学 | 宮城 | 758 |

| 3 | 国 | 京都大学 | 京都 | 489 |

| 4 | 国 | 大阪大学 | 大阪 | 171 |

| 5 | 公 | 国際教養大学 | 秋田 | 154 |

| 6 | 私 | 東京理科大学 | 東京 | 137 |

| 7 | 国 | 九州大学 | 福岡 | 126 |

| 8 | 国 | 筑波大学 | 茨城 | 121 |

| 9 | 国 | 東京科学大学 | 東京 | 111 |

| 10 | 国 | 北海道大学 | 北海道 | 94 |

▼2025年度「研究力が高い大学」ランキング(同)

| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 国 | 東京大学 | 東京 | 1,182 |

| 2 | 国 | 京都大学 | 京都 | 970 |

| 3 | 国 | 東北大学 | 宮城 | 954 |

| 4 | 国 | 東京科学大学 | 東京 | 313 |

| 5 | 国 | 大阪大学 | 大阪 | 226 |

| 6 | 国 | 九州大学 | 福岡 | 146 |

| 7 | 国 | 筑波大学 | 茨城 | 140 |

| 8 | 国 | 名古屋大学 | 愛知 | 127 |

| 9 | 国 | 北海道大学 | 北海道 | 105 |

| 10 | 私 | 東京理科大学 | 東京 | 70 |