札幌大学は、「話せる、大学。」。学生は、仲間や教職員ばかりでなく、地域住民や自治体、企業とも積極的に対話を重ねていく。多様な人々と、多様な活動をとおして語り合い、学び合い、高め合う学習環境は、成長につながる気づきの宝庫となる。

学長 大森義行(おおもり よしゆき)

室蘭工業大学工学部電気工学科卒業後、北海道大学大学院工学研究科電気工学専攻博士後期課程修了。工学博士。1997年に札幌大学に着任し、副学長、孔子学院副学院長、理事・評議員などを経て、2019年より現職。

「話せる、大学。」を実現する柔軟な学び

札幌大学のコンセプトは「話せる、大学。」。分野の垣根を越えた活発なコミュニケーションとコラボレーションによって、課題解決策を模索しようとするいまの社会の流れにマッチするシンプルで明瞭なフレーズです。重視しているのは、学生同士や学生と教職員との対話にとどまることなく、学生が地域の方々や自治体、企業との多様な交流を通じ、成長できる大学であること。学生は他者との関わりのなかで、自己を理解し、社会における自分の役割を見出していきます。そして、そのプロセスの先にこそ、新たな価値を創造できる人材としての成長があるのです。

札幌大学は、1学群制。「地域共創学群」1学群のもと、「経済学」「経営学」「法学」「英語」「歴史文化」「日本語・日本文化」「スポーツ文化」「リベラルアーツ」の8つの専攻を設けています。1学年800名の学生は、専攻を決めて入学することも、専攻を決めずに「学群」に入学することもできます。この制度を実現するのが本学独自の「レイターマッチング」制度。入学後に新たな興味が芽生えることや、他の分野に適性を見出すこともあるため、2年次に専攻を変更できる制度です。例年3割程度の学生がこの制度を活用しています。

本学では主専攻に加えて副専攻を選択することも可能です。例えば、「英語」を主専攻とし、英語を生かすフィールドとして「スポーツ文化」を副専攻とするケースや、「経営学」を主専攻とした上で「法学」を副専攻とし、コンプライアンスを意識した企業の経営戦略を学ぶようなケースなどがあります。

こうした学びの軌道修正や、柔軟に物事を捉える姿勢は、やはり他者と意見を交わすことや、地域社会との関わりを通じた実体験がなによりのきっかけとなります。「話せる、大学。」は、そうした気づきと成長を促す環境を備えた場であり、多様な価値観と出会い、学びを深めるための土台なのです。

興味に応じて自由に学べる「みらい志向プログラム」

単一の視点や知見、専門性だけでは解決が困難な問題が山積しているのが現代社会。「話せる、大学。」で周囲と関わり、自らの殻を破ることで“気づき”につなげることと同様に、専攻の枠組みを越えた学びによって課題解決策を導き出すための複眼的・多角的な視野を獲得します。

そのために2022年度にスタートしたのが、分野横断型の「みらい志向プログラム」。

〝縦軸”となる各専攻の深い学びのみならず、〝横軸”として専攻を横断した学びにも挑戦できます。

「食・観光プログラム」「データサイエンスプログラム」「アイヌ文化スペシャリスト養成プログラム」の3つのプログラムで始動し、2024年度からは「リスクマネジメントプログラム」と「スポーツマネジメントプログラム」も追加。例えば「リスクマネジメントプログラム」は、防災対策、生活セキュリティ、情報セキュリティ、国際理解、金融・企業セキュリティなど、複数の専攻分野の学びが組み合わされてプログラムが構成されています。こうした分野横断型の学びに触れることにより、幅広い視野を得ることができます。

さらなる改革により、地域共創力を伸ばしていく

このように学群制を基盤に縦軸の専攻プログラムと横軸の分野横断型プログラムをかけ合わせる構造改革を推進してきた札幌大学。2025年1月には、「札幌大学魅力化構想:地域社会に貢献する人材を分野横断の学びで育成する学群制の構造改革」が、文部科学省の「少子化時代をキラリと光る教育力で乗り越える、私立大学等戦略的経営改革支援」事業に選定されました。

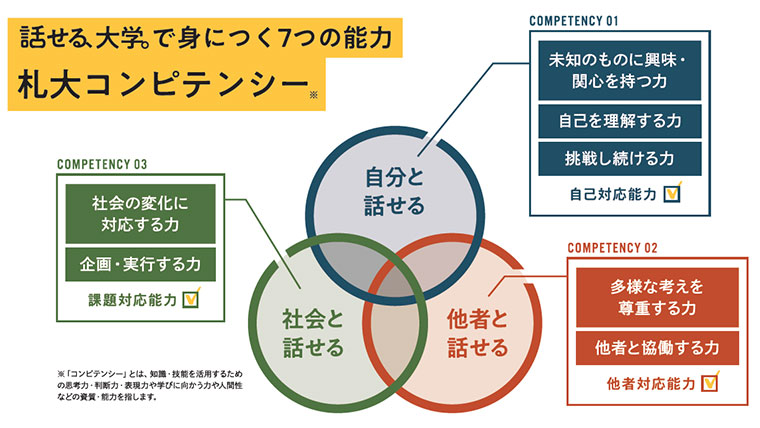

この改革は、目まぐるしく変化するこれからの社会で必要とされる複眼的な専門性と多角的なアプローチができる人材育成に向け、学群制の良さをさらに磨き上げ、その強みを最大限に活かすものです。改革の起点としてこのたび、本学の教育目標である「地域共創力」を、具体的に「地域社会の発展のため、共に考え、行動し、新たな価値を創造できる力」と再定義し、そのベースとなる7つの能力として「札大コンピテンシー」を策定しました。「札大コンピテンシー」とは、正課の学びだけでなく、正課外活動を含む札幌大学での学生生活全体を通じて育まれる力のことです。「話せる、大学。」というコンセプトに合わせ、7つのコンピテンシーを「自分と話せる」「他者と話せる」「社会と話せる」の3つに分類し、7つのコンピテンシーが相互に関連して向上していくものとして表現しています。

他大学との連携による先進的な取り組み

さらに、本学では学外との連携にも積極的に取り組んでいます。その一つが、教職課程科目において大阪教育大学と連携してオンデマンド型授業を行うプログラム。前例がない中で“大学の創意工夫に基づく先導的な取組の実施に関する特例”として文部科学省から認定されており、全国初の先進的な取り組みによって、教育の現場を支える優秀な人材を育てていきたいと考えています。

また、大学4年間と大学院2年間の6年間を短縮し、5年間で修士の学位を取得できる一貫教育プログラムが2026年度にスタートします。目的は、専門性の高い学びの成果を早期に社会に還元すること。大学の段階から地域貢献活動を学びに取り入れて単位化し、実体験に根ざした実践力を社会で発揮する術を身につけます。

スポーツを切り口にした人材育成も強化予定

地域に開かれた大学として、これまで地域の方々に運動の楽しさを伝える交流イベントなどを数多く開催してきました。こうした取り組みをさらに推進し、大学生活や地域社会を活性化させるため、2025年4月、「札幌大学スポーツセンター」を開設。2026年3月には新体育館もオープン予定です。「スポーツ文化専攻」や「スポーツマネジメントプログラム」などのカリキュラムとの連携はもちろん、チームビルディングやアスリート学生のキャリア教育など、今後はスポーツを切り口にした人材育成も強化していく方針です。

また、日々の学業の一方で、本学では体育会系の部活動も盛んです。2024年には、硬式野球部が38年ぶりに明治神宮野球大会に出場。女子サッカー部やアイスホッケー部なども全国レベルの強豪です。在学中は文武両道で活躍する仲間の存在が刺激になり、卒業後も後輩の奮闘ぶりが日々の活力になるというもの。「あの選手は自分と同じサツダイ出身だから」と、同窓生として無条件に応援したくなる対象ができることも、スポーツが盛んな本学に進むメリットの一つといえるでしょう。

新体育館完成イメージ