室蘭工業大学は1887年に設置された札幌農学校工学科を起源に持つ、北海道に立脚した理工学系単科大学です。真理を追求する「理学」や、実用化して社会に役立てる「工学」の専門分野に加え、数理・AI・データサイエンスの要素を併せ持つ人材を育成。これからの時代に求められる「夢をかたちにかえる科学技術者」を輩出しています。学修環境の多様化にも重点的に取り組んでおり、理工系に関心のある女子学生の積極的な受け入れを推進。研究室での活動や女子学生のキャンパスライフの様子を聞ける現役学生の座談会をオープンキャンパスで開催するほか、25年度入試からは総合型選抜で女子枠による選抜も行っています。2024年に策定された「松田ビジョン(①)」に沿って、研究力の向上と社会との共創推進のために必要な教育改革・大学改革にも注力。40年後の社会を見据えながら、世界水準の新たな価値創造に挑んでいます。

①松田ビジョン

合言葉は、「真なる探究心から未来の価値づくりを。」。人々の「自分軸となるコアな『探究心』」は目に見えない大きな力であり、理工学によって未来のテクノロジーを変える原動力になる、との思いから「真なる探究心」を重視。5年、10年後に向けた「未来の価値づくり」に寄与するという強い覚悟を持ちながら、「教育」「研究」「共創」という3つのミッションを掲げ、次世代への変革を進めている。

松田瑞史学長

1984年北海道大学工学部電気工学科卒業。1989年同大学大学院博士後期課程電気工学専攻修了。工学博士。専門は電子工学、超伝導エレクトロニクス。通商産業省工業技術院電子技術総合研究所、室蘭工業大学教授、理事・副学長などを経て2024年より現職。

未来の価値づくりで北海道の将来に貢献

室蘭工業大学は「創造的な科学技術で夢をかたちに」を基本理念とする北海道の理工学系単科大学です。2019年には工学部から理工学部への改組再編を実施。特定の産業分野に直接つながる専門性の高い教育が特徴の「創造工学科」と、「数学」「物理学」「化学・生物学」と「情報学」が融合した教育が特徴の「システム理化学科」の2学科体制で、確かな研究力をベースに、夢をかたちに変える科学技術者を輩出しています。

学部改組と同時期に策定された「北海道MONOづくりビジョン2060(②)」では、40年後の2060年における北海道の将来像を研究者の視点から描くことで、室蘭工業大学が目指すべき研究や地域貢献の方向性を明確化。「北海道の将来に貢献する」というミッションの実現に向けて、エビデンスに基づく柔軟で迅速な改革に取り組んでいます。

24年には大学を取り巻く環境の加速度的な変化に対応するため、松田瑞史学長が「松田ビジョン」を策定しました。「真なる探究心から未来の価値づくりを。」を合言葉に「教育」「研究」「共創」の3つのミッションを推進。北海道・室蘭の地にある国立工業大学としての存在価値を高め、北海道、日本、世界の安定的・持続的な発展に重要な役割を担っていくための変革を進めています。

②北海道MONOづくりビジョン2060

室蘭工業大学の基本理念である「創造的な科学技術で夢をかたちに」の「夢」として、40年後の2060年の北海道の姿を大学の研究者が描いたもの。エネルギー、環境・資源管理、モビリティといった視点から、「北海道をメトロポリスと基礎生活圏域からなる新しい自律分散型地域構造とする」「北海道を付加価値の高い素材の世界への供給基地とする」「北海道を高品質・高機能食素材の世界への供給基地とする」「北海道で物質とエネルギーの自立化とID化をめざす」「北海道を宇宙にむけた基地とする」「北海道を大いなるテストフィールドとする」という6つの目標を提示。シンクタンクなどによる未来予想とは異なる視点をもった、科学技術の専門家が考える将来像となっている。

「足腰の強い」人材を育成 大学院進学率を50%へ

室蘭工業大学が「教育」で目指すのは、地域に貢献できる理工系人材の育成です。これからの時代の科学技術者には、自身の専門を含む理工学分野全般の知識と、情報分野の素養の両方が求められます。同大では伝統ある理工学専門分野のカリキュラムに加え、文部科学省の「数理・AI・データサイエンスプログラム」の認定を受けた情報教育を体系的に実施。社会で求められている「足腰の強い」理工系人材、特に「専門×情報」人材の育成に取り組んでいます。

大学院博士前期課程への進学率を50%まで高めることも目指します。学部早期から研究マインドを養う取り組みを積極的に行っており、24年には大学院の理解向上を目的とする「院価値再発見Campaign 2024」がスタート。全学的に大学院進学への機運を盛り上げています。松田学長はその背景を次のように説明します。

「産業界からの大学院で学んだ人材への需要は非常に大きく、大学はそれに応えていく必要があります。修士卒の学生は就職も早くから決まりますし、卒業後の収入も高い傾向ですから、大学院2年間の経済的負担だけを見ることなく、総合的に大学院進学を考えるための機会を提供したいと考えています」

19年に始まった6年一貫教育「学士修士一貫教育プログラム」では、卒業研究の早期実施や博士前期課程科目の先取り履修を提供。他分野と一緒に先端企業での研究に取り組む「相棒型地域PBL」など、長期間の企業インターンシップへの参加機会が用意される点も魅力です。

2022年に図書館は完全リニューアルし、ラーニング・コモンズを実現

広大な環境を活用した世界水準の研究を推進

室蘭工業大学は、機械、電気・電子、情報といった産業界での需要が大きい領域の教育・研究を幅広く網羅するのに加え、航空宇宙機、コンピュータ科学、希土類材料、農工連携といった分野で突出した実績を有しています。「研究」で目指すのは、確かな「世界水準」の研究力です。

コンピュータ科学分野では毎年、発表論文の15~20%以上が『ネイチャー』や『サイエンス』を含むトップ10%論文誌に掲載。国内の上位研究型大学の平均が10%にも満たない中で、研究力の高さが数値としても表れています。

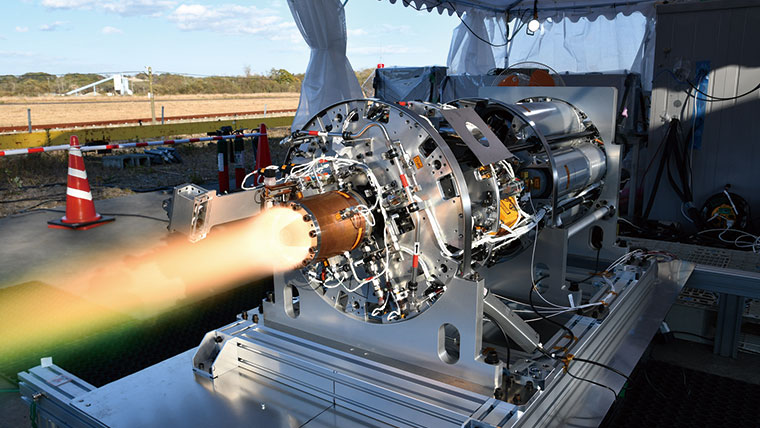

実践的な研究フィールドも同大の魅力です。航空宇宙機システム研究センターでは北海道の広大な環境を生かし、小型超音速機やロケットエンジンなどに関する大型の研究プロジェクトを多数実施しています。白老エンジン実験場には、レールの上の台車をロケットで横方向に加速する高速走行軌道試験設備(ロケットスレッド)(③)を保有。パラシュート試験や高加速度実証実験などが行える全国唯一のユニークな設備であり、多くの大学や航空に関わる企業が来訪して共同研究が実施される航空宇宙の一大研究拠点となっています。

超小型人工衛星打ち上げロケット「ZERO」の開発を目指すインターステラテクノロジズ株式会社とは、ロケットの心臓部となる低コスト「ターボポンプ」の共同研究を推進。室蘭工業大学の卒業生も同社で中心的な役割を担っています。

「ロケットというと壮大に聞こえますが、燃焼の基礎技術などの研究は機械分野と同様で、実際は意外と地味かもしれません。だからこそ目的意識を強く持ち、地道な作業ができるかが大切になります」(松田学長)

近年増えているのが道内の自治体と連携した食や農に関する研究です。アルツハイマー病の研究では、原因となる脳内でのタンパク質の凝集を、独自開発したバイオナノイメージング技術とAIを用いて可視化・分析。シソ科の植物に凝集を抑える効果があることが分かったことをきっかけに、シソの名産地である白糠町と共同で、機能食品の開発をはじめとするさまざまな地域共創活動にも取り組んでいます。

③高速走行軌道試験設備(ロケットスレッド)

実機サイズの模型を地上に敷設した軌道上において高速度で走行させ、エンジンの推進特性や機体の空力特性を試験するための設備。実サイズの試験を陸上で低コストに可能とする設備で、宇宙船ジェミニやスペースシャトルの開発でも利用された。マッハ2.0程度の最高走行速度を実現するためには全長3km程度の直線軌道が必要で、現在、設計を構想中である。

北海道での取り組みから全国・世界の価値創造へ

北海道を世界水準の価値創造空間へ。室蘭工業大学が社会との「共創」で目指すのは、北海道のMONOづくり・価値づくりへの貢献です。

エネルギーの地産地消の推進など、同大研究者の特徴を活かした「カーボンポジティブ」を目指す取り組みを多数実施。北海道を起点に、日本、そして世界のカーボンニュートラルを実現します。

ロケット開発の拠点がある大樹町では、多くの観光客や報道関係者のための人流・物流を確保するため、道の駅を拠点に自動運転サービスを実装する「MaaS実証実験」を実施。世界最高水準の宇宙港(スペースポート)の実現に挑戦しています。

人口減少が進む中での新たな都市、交通のあり方の検討といった40年後の北海道を見据えた研究の数々には、その他の地域にも応用できる可能性が秘められています。課題先進地域である北海道での取り組みは自ずと日本全体、そして世界を見据えた価値創造の取り組みにもなるのです。

松田学長は高校生に向けて、次のようにメッセージを送ります。

「高度経済成長以来の工科系大学は『産業界へ行って、そこで何かを成し遂げるんだ』という感覚が強かったと思います。本学は理工学部への改組が転換点となり、卒業後の自由度が格段に増しており、その意味で女子学生のための間口も広がっています。将来やりたいことが明確に産業界へ向いている必要はありません。興味のあることが少しでも『理』の要素の色彩を帯びているのであれば、さまざまな人に室蘭工業大学の門を叩いてもらいたいと思います」

デトネーションエンジンシステム(DES)の室蘭工業大学白老試験場での地上燃焼試験