入試方式の多様化や入試の早期化が進むなか、高校での探究学習を評価の柱に据えた入試を導入する大学はまだ少ない。そんななか、全学部で探究型の入試を実施してきたのが、関西学院大学だ。同学は2026年度入試から探究評価型入試をさらにリニューアルし、探究活動に取り組む高校生への間口を従来以上に広げる。入学センター入試課長の中村洋右氏と入試広報リーダーの三木健之氏の声を交えながら、同学の「探究評価型入学試験」をレポートする。

最終成果ではなく、過程に重きを置いて評価

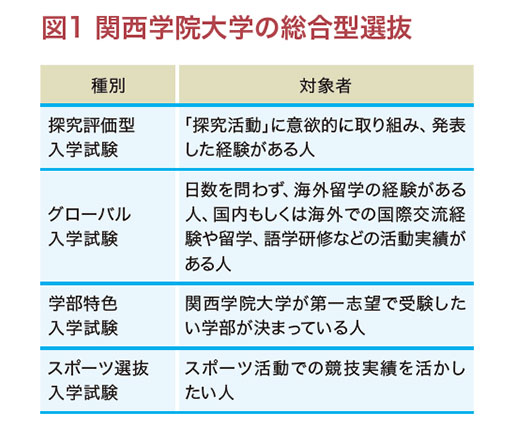

2022年度から始まった高校における新たな学習指導要領では、「探究」が重視されている。国語、地理歴史、理数の各教科では探究の科目が設けられたほか、教科の枠組みを超えて興味があるテーマに取り組む「総合的な学習の時間」は「総合的な探究の時間」へと発展した。とはいえ、探究活動を評価する仕組みや経験が少ないことから、探究活動を評価の軸に据える入試を実施している大学はまだ少数だ。そういった中で関西学院大学では総合型選抜のなかに「探究評価型入学試験」の名称で探究学習を軸にした入試を実施している(図1)。

探究評価型入学試験の主な出願資格は、英語資格または学習成績の状況で所定の基準を満たしていることに加え、探究活動に意欲的に取り組み学内外での活動や発表経験があること。探究成果物と提出書類による書類審査の一次審査と、面接やプレゼンテーション等を行う二次審査によって合否の判定が行われる。探究活動のテーマは制限が設けられておらず、理系実験や文系調査、他者との交流や協働など幅広い領域が評価の対象になることが特徴だ。従来は英語資格が必須の出願条件だったが、「2026年度入試からは、学習成績の状況3.5以上で出願できるようになりました」と入試課長の中村洋右氏はリニューアルのポイントを説明する。

「英語資格は検定試験の実施時期などの都合で、本学への出願時期に間に合うように準備することが難しいという声もいただいていました。学習成績の状況が高い学生は入学後の成績も高い傾向があることから、英語資格がなくても出願できるようにしました」(中村氏)

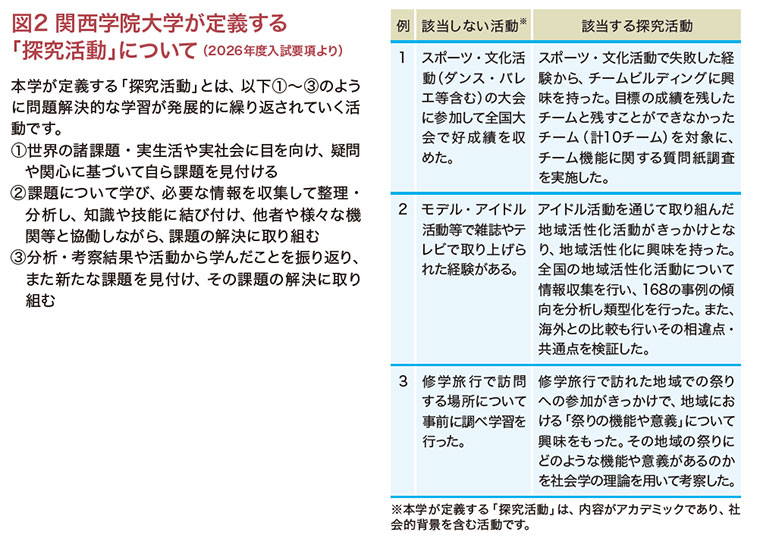

同学は探究評価型入学試験において、探究活動の最終成果ではなく過程を重視している。この方針を具体例を用いて説明しているのが、入試要項に掲載された「本学が定義する『探究活動』」という項目だ(図2)。

「探究評価型入学試験を通して本学が求めているのは、文化やスポーツなどの活動で好成績を収めた人というわけではありません。評点には関係なく、活動を行うなかで課題を見つけ、解決に向けて行動するという経験を持った人を求めているのです」(中村氏)

探究活動のテーマは、大学入学後の学びと完全に一致していなくてもかまわない。高校での授業や正課外活動において日々の活動や自身が暮らす地域、あるいは世界に目を向け自分なりの課題を発見し、その解決に向けてアンケート調査を実施したり先行事例を研究したりと、アカデミックにアプローチしているかが重視されている。

編集部では、探究評価型入学試験を利用して入学した学生にインタビューを行った(コラム参照)。2人が体験してきたように、日々の生活の中で問題点を発見し、どう解決するかというプロセスが大切だと中村氏は指摘する。

「2人の経験は決して特別なものではありません。何を課題と感じ、解決に向けてどのようにアプローチするかは受験生それぞれに異なります。自分なりの興味・関心を持ち、独自のアプローチをするという経験は非常に有益です」(中村氏)

SGH・SSH時代から積み重ねた評価のノウハウ

探究型の入試方式を導入している大学は、特定の学部に限って実施しているケースも多い。しかし関西学院大学は、全学で実施している。同等レベルの大学で探究型入試を全学実施しているのは、同学だけだ。

現在の探究評価型入学試験は、同学が従来から実施していたSGHとSSHを対象とした入試制度を統合・発展させたものとも言える。このころから同学は、「高校生の探究活動を評価するにはどうすればいいか」をめぐって学内外で議論を交わし、入試制度へと落とし込んできた。そのノウハウが現在の制度に引き継がれている。教育に関する国の重点施策や高校での学習内容に対応させて入試方式を変化させながらも、一貫して探究する姿勢を備えた受験生を評価する試験を実施してきたことが、他大学に類を見ない充実した試験制度へとつながったと言えるだろう。

全学で実施するには、“受け入れ側”でもある各学部の理解と協力も欠かせない。そこで重要になるのが、探究型の入試方式を経て入学した学生の活躍だ。

「大学での研究やゼミでの活動は、探究活動とよく似ています。問いを立てて調査方法を考え、実験や情報収集を行って分析するというプロセスを経験してきたおかげで、研究室やゼミでリーダーシップを発揮している学生も多いです。各学部の授業でも学生のそういった姿を間近に見て頼もしく感じるということも聞きます。入学後の成績も高く、探究評価型入学試験への理解につながっています」(中村氏)

さらに同学は、多様な学生がともに学ぶことを重要視している。経験や価値観などが異なる学生が交わり切磋琢磨するからこそ、新たな価値を創造したり自分自身を高めたりすることができるのだ。

「本学の入試の特徴は多様な入試制度があることです。受験生一人ひとりに強みがあり、その強みと合致した入試でチャレンジしてほしいと考えています。探究評価型入試以外でも、一般選抜では特定科目の配点を高く設定し、得意科目をいかせる傾斜配点型入試や共通テスト利用入試は科目型に応じて6種類以上あります」(中村氏)

提出する「概要説明書」が探究活動の指針になる

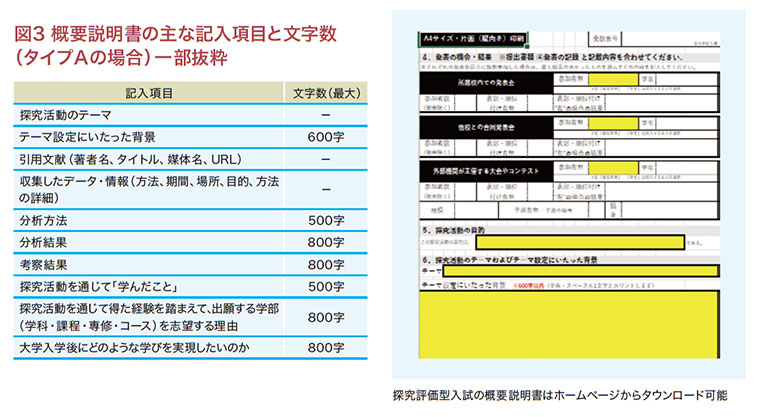

関西学院大学の探究評価型入学試験は、1次審査で書類審査が、2次審査で面接が実施される。面接では口頭試問のほかに、学部によってはプレゼンテーションも実施される。ここで大きなポイントとなり、同学の探究評価型入学試験を特徴付けているのが、1次審査の審査対象となる「概要説明書」だ(図3)。

概要説明書は、記入項目が多岐にわたる。また、記入すべき文字数も決して少なくない。これらは、「本学から受験生へのメッセージだと考えてほしい」と入試広報リーダーの三木健之氏は言う。

「記入項目は、探究活動を通じて考えてもらいたいこと、行動してもらいたいことという意味です。文字数が多い項目は特に大切な項目であり、力を入れて行動したりしっかりと考えてもらいたいという意味です。逆に言えば、概要説明書は探究活動を行ううえでのガイドラインと考えることもできます」(三木氏)

多い項目では、記入すべき文字数の上限が800字に設定されている。しっかりとした活動を行い、考えを深めていないと容易に満たすことができない文章量だろう。あるいは活動や考察が充実しているがゆえに、規定の文字数では収まらないという悩みが生まれるかもしれない。しかしここにも、同学の狙いはある。探究活動はその目標として、思考力や表現力を養うことがうたわれている。「自身の経験をしっかりと見つめ直して考えを深め、言語化してほしい」と三木氏が言うように、出願書類である概要説明書を作成すること自体が、探究活動の延長線上にあるのだ。

探究活動の充実こそが入試に向けた準備になる

2025年度の入試では、地元である兵庫県や大阪府など西日本に加え、関東や東北地方からも探究評価型入学試験への受験があったと言う。その要因として中村氏は、全学で探究型の入試を実施している大学が限られていることなどを挙げる。大学では高校以上に、グループワークなどで主体的かつチームで協働しながら学ぶ場面が多い。入学間もない時期は学び方の違いに戸惑う学生も多いが、そんなとき、探究評価型入学試験で入学した学生はリーダーシップを発揮してくれていると言う。

「テーマに対して何から手をつけていくべきかを提案してくれたり、メンバー間での役割分担を提案してくれたりという、チームの中心として動いてくれているという声を聞きます。高校で経験してきたからこそであり、『それこそが自分の強みだ』という自信や自己肯定感をもって学びに臨んでくれています。高校時代の探究活動と共通するテーマで学ぶ学生もいれば、異なるテーマについて学ぶ学生もいますが、どちらも変わることなく主体的に学び興味を深掘りし続けていってほしいです」(中村氏)

三木氏は探究活動に取り組む高校生や指導を行う先生方に対して、「1・2年生の間に取り組んだテーマを深掘りしてほしい」と言う。

「3年生になってから探究活動を始めよう、3年生から新しいテーマに取り組もうという、入試ありきの取り組みでは充実した活動は行えません。それは結果として、提出する書類作成に困ったり、面接でうまく説明できない結果となります。むしろ、探究活動を充実させることこそが入試につながっていると考えてください。そのためにもぜひ、探究活動を始めるタイミングで本学の概要説明書をご覧いただき、活動の指針にしてください」(三木氏)

関西学院大学は常に入試制度を見直し、多様な学生が同学の門をたたくことができる環境の整備に努めている。また高校生の可能性を花開かせ、自身の夢を実現しながら社会に貢献できる人材となるために、学部の枠をこえた教育プログラムや、全国トップクラスの派遣実績を誇る留学制度など、入学後に多様な学びの機会を提供している。

「本学は伝統的に、自ら主体的に物事を調べたり、興味や疑問を深掘りする教育を大切にしてきました。これはまさに、今の言葉で言う『探究』です。例えば1951年に中学部で開設した「読書科」は、自主的・自立的学習姿勢の体得や情報活用能力の育成などを目的として現在も中学部と高等部で授業を設けています。学院全体で培った長い歴史と伝統、そして日々の積み重ねによって形作られた本学の探究評価型入学試験は、探究活動に取り組む高校生の意欲や能力、可能性をしっかりと評価し、次のステップへと進む後押しができるものと自負しています。ぜひ活用いただき、本学でさらなる探究や新たな興味にチャレンジしてください」(中村氏)

【コラム】探究評価型入学試験で入学

アカハライモリの再生を研究。再生医療を学べる大学へ

吉田雪乃さん 生命環境学部 2年(山形県鶴岡市出身)

アカハライモリは体の一部を失っても再生する能力があります。私の研究は、飼育環境が再生に与える影響を調べるもので、尾を切断したアカハライモリを、ビタミンA、B、Cを溶かした飼育水で育て、再生の違いを観察しました。結果、ビタミンA環境では再生が最も困難で死亡率も高くなりました。ただし、雑菌の繁殖など他の要因を完全に統一できなかったため、明確な結論には至らず、今後の課題となりました。

探究活動を始めた頃から、研究室の先輩の助言もあり、総合型選抜での受験を決意。関西学院大学を選んだのは、再生医療に関係する「発生再生」を専門とする先生が3人も在籍していたことと、探究活動を活かせる「探究評価型入学試験」があったことが理由です。

出願書類の作成には特に力を入れ、研究内容や考察を言語化することにとても苦労しました。しかしこの過程で、高校時代の取り組みや大学での目標が明確になり、面接でも自分の思いをしっかり伝えることができました。

大学2年生の現時点では研究室には配属されていませんが、基礎を学ぶための実験は何度も経験しました。基礎実験を重ねる中で、予想外の結果や器具の扱いに対する「なぜ?」という問いが重要であることを実感しています。高校時代の探究経験は、大学での学びにも活かされています。

大学の特色や学部の学び、教員の研究内容を調べることで、志望動機や目標が明確になります。探究活動に興味がある人は早めに取り組みを始め、自分の強みを活かせる受験方式のある大学についても情報収集してみてください。

「人に笑顔を届ける」活動から知った学問分野を超えた学びの重要性

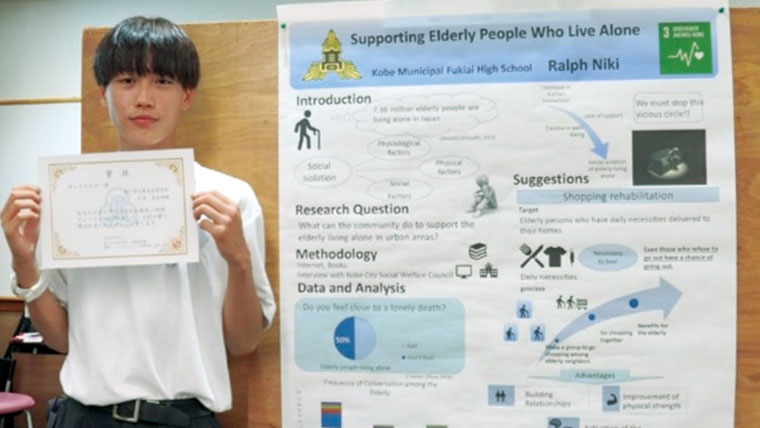

仁木良流歩さん 総合政策学部 2年(兵庫県西宮市出身)

神戸市福祉協議会など、多様な世代が交流する街づくりに取り組む団体や地域のデイサービスセンターなどにインタビューを行い、情報収集だけでなく、自ら行動することも重視しました。高校の先輩と学習支援ボランティアを立ち上げたり、児童館や高齢者福祉施設での活動にも参加しました。インタビューを通じて、統計データだけでは見えてこないその土地の背景を深く理解することができ、当事者の声に耳を傾けることの重要性を強く実感しました。また、より良い地域社会を築くためには、「居場所」と「つながり」が重要であることを学びました。これらの経験と当事者の声をもとに、保育園や高齢者施設、地域の大人たちが気軽に集まることのできるカフェのプランを立案。このプランは文部科学省主催の全国高校生フォーラムで発表しました。

関西学院大学を志望したのは、探究評価型入学試験がきっかけです。高校時代の探究活動を活かすことができる点に魅力を感じました。また大学や学部を調べる中で総合政策学部では学問分野の垣根を越えた学びができるため、「世代を超えて笑顔になれる街づくり」という夢の実現に必要な福祉、街づくり、建築、経営などを学ぶことができると考えました。

受験準備は2年生の春休みから始めました。志望校を絞り込み、3年生の4月から出願書類の作成に取り掛かりました。総合型選抜は、準備に時間をかけるほど書類の質が高まります。じっくりと書類を作ることで、活動の振り返りや大学での目標の整理につながり、面接対策にもなります。

入学後は都市開発や地域活性化に関心が広がり、将来の夢が、居場所づくりから街づくりへと変わりました。しかし、「人々に笑顔を届けたい」という思いは変わりません。これからも新しい学びや先生との出会いを通じて、視野が広がっていくことが楽しみです。