入試改革のフロントランナー 東洋大学 入試部長 加藤建二氏に聞く

2025年度入試で新たに導入された年内入試「学校推薦入試基礎学力テスト型」で2万人近い志願者を集めながら、一般選抜でも1万人以上の志願者増となった東洋大学。全国4位の志願者数を誇る同大の人気の背景には何があるのか。また、賛否両論を呼んだ基礎学力テスト型の年内入試は今後どうなるのか。東洋大学の加藤建二入試部長に話を聞いた。

―2025年度の一般選抜志願者数が1万人以上増加するなど、東洋大学は多くの受験生の支持を集めています。その背景にはどんな要因があるとお考えですか。

東洋大学は医学系を除くほぼ全ての学問系統をカバーする総合大学です。幅広い学びを提供していることが一つの理由だと思います。

また、先進性や改革力とも表現可能な、新しいものを積極的に取り入れていく「やってみる大学」としての姿勢も本学の魅力ではないでしょうか。社会は急速に変化しており、立ち止まる組織では成長できません。従来からの良い部分は残しつつ、変えるべきところはどんどん変える。「人も教育も変わらなければならない」という危機感を、教職員から大学の執行部まで全員が共有しています。

―「英語外部試験」利用や、数学必須入試などにも先駆的に取り組んできましたね。

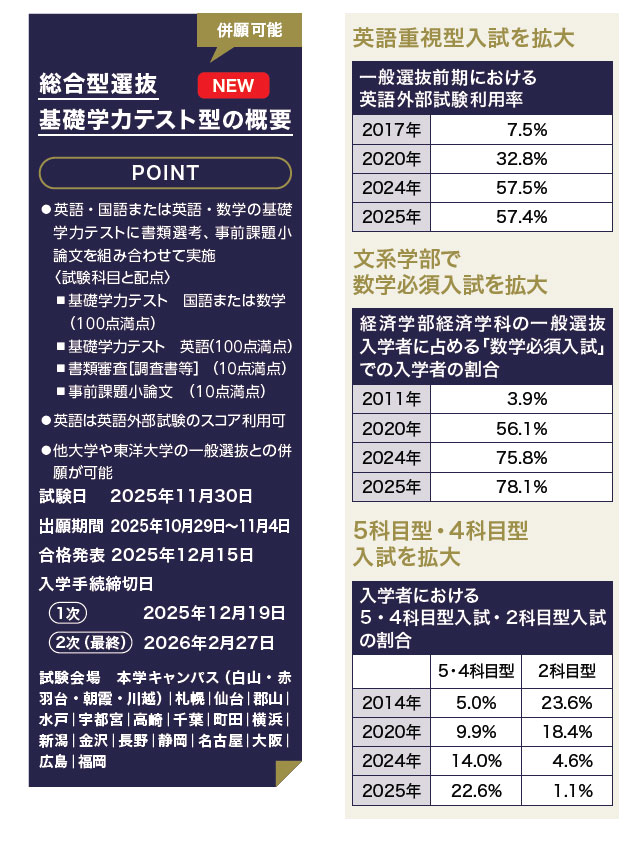

現在は一般選抜前期の全方式で英語外部試験が利用可能になっており、25年度には利用者数が初めて6万人を超えました。一方で、利用率は57.4%と前年比で横ばいだったことを受けて、26年度からは追加で「GTEC検定版(Advancedタイプ)」を利用可能にする変更を実施。今後も利用者の拡大を目指します。

英語外部試験に力を入れるのは、この方式を用いて入学した学生の方が入学後のGPAが高い傾向が見られるからです。本学は「スーパーグローバル大学創成支援事業(SGU)」に採択されて以降、海外プログラムをはじめとするさまざまな施策を行っていますが、英語外部試験の利用者はこうした取り組みへの参加率も高い。つまり、本学がやりたい教育に合致する学生に入学してもらえているのです。今では新入生の約7割が英検2級以上を持って入学するようになっており、この割合は今後も高めていきたいと考えています。

文系学部で数学を必須で課す方式の志願者数は、25年度入試で1万人を超えました。現在の社会状況を鑑みると、文系の人でも数学的な思考が必要となる場面は増えています。特に経済学部に関しては数学が大学入学後の学習に必須の基礎学力となりますから、高校でしっかりと学んでほしいですね。

―多科目型の入試方式も積極的に拡大してきました。

数学を含め、高校時代には幅広く学んでもらうのが良いと考えているからです。本学では今年から「総合知」教育が始まっており、自分にとって将来必要だと思う科目を学部学科の枠を超えて自由に履修できるようになりました。多科目型の重視は、こうした取り組みにも相通ずる点があるのかなと感じています。

現場からの高評価を得た基礎学力型の年内入試 次回は総合型選抜で実施

―25年度に導入された「学校推薦入試基礎学力テスト型」は、年内に学力テストのみで選抜が行われました。関西では一般的な入試方式ですが、関東の大規模大学での導入は東洋大学が初めてで、問題視する意見も上がりました。他方、現場の高校の先生や受験生・保護者からは歓迎の声も多く、たくさんの志願者が集まる結果となりました。

基礎学力テスト型の志願者数は1万9610人でした。これは本学の想定よりも少ない数字で、その主な要因は高校長の推薦が必須だった点にあると考えています。高校側のスケジュールの問題や、これまでの慣例から一人1校しか推薦書を出せないといった関係で、推薦書が無いために出願できない受験生が一定数いたようです。本学にもかなりの相談がありました。

2万人弱の志願者に対し、合格者数は4194人。複数学科への合格を除いた実合格者数は約2500人で、その中の約900人、合格者の4割弱が入学しました。学力型の年内入試の導入を発表した際は「上位大学狙いの受験生が合格を一つ得ておくために受験するケースが大半だろう」と予想する声も多かったのですが、実際には志願者の約3割が本学を第一志望とする人でした。あくまでも年内入試ですから、志望度が高い学生に入学してもらうことを狙った方式であり、両方の受験生がいたということです。入学者のレベルも一般選抜と大差なく、おおむね成功だったと考えています。

―今後はどのような形での実施となりそうですか。

受験したい人全員が受けられるように、26年度からは総合型選抜に変更して実施します。学力試験は英語・国語もしくは英語・数学の2科目で、各100点の計200点。それに加えて書類選考として、調査書等が10点、出願時に提出の事前課題小論文が10点。トータル220点満点で判定を行います。

試験日程は変更せず、11月末から12月上旬。試験問題は25年度と同様に、基礎学力が身についていれば高得点が取れる出題となります。新たに課される小論文は、東洋大学の建学の精神や教育理念を理解した上で出願しているかを確認するための内容とする予定です。

なお、26年度からは試験会場を全国へ拡大します。一般選抜と同じ試験地での受験が可能となるため、地元の国公立大を第一志望とする受験生にとっても受けやすい入試となるはずです。

―東洋大学は、入学者に占める第一志望者の割合を50%以上にする目標を掲げています。

目標達成のためには一般選抜の第一志望率を上げていく必要があります。特に理系学部は伸びる可能性が十分にあります。理系学部が集う川越キャンパスでは27年にかけて「環境イノベーション学部の新設」「学科再編」「新校舎建設」といったリデザインを行いますし、キャンパス見学会や研究・教員の魅力の発信などにも力を入れていく予定です。

近年はのべ志願者数だけでなく実志願者数も増えていますし、他大学との比較の中で東洋大学が唯一無二の立ち位置になってきたことを感じています。学生に一番近くで接している多くの教員は、この数年で学生が変わったことを実感していますし、「これをやってほしい」といった積極的な意見が学生から数多く出てくるようになりました。学生が変わることで教員の姿勢も変わり、それが大学の仕組みを変えて、新しい何かが始まる。いまの東洋大学にはこうした良い循環が生まれています。

―最後に、現在の大学入試環境を踏まえつつ、高校の先生に向けてメッセージをお願いします。

どの学部に入ろうとも、高校で学ぶ教科科目の力は絶対に必要です。指定校推薦の割合が高くなり、基礎学力を測る入試を受ける受験生が少なくなっている昨今の年内入試の状況は好ましくありません。それを少しでも変えていきたいと考えて形にしたのが、高等教育機関である大学で学ぶための前提となる「基礎学力」の「確認」を目的とする本学の年内入試です。

高校には勉強、探究活動、部活動など、異なることを頑張ってきたさまざまな生徒がいることを踏まえ、東洋大学ではそれぞれの人に合わせた多様な入試制度を用意しています。高校の先生方には生徒一人ひとりの適性に合わせ、どの入試を受ければいいのかをご指導いただければと思います。