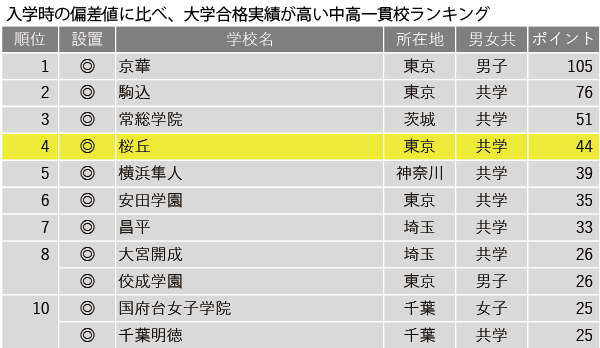

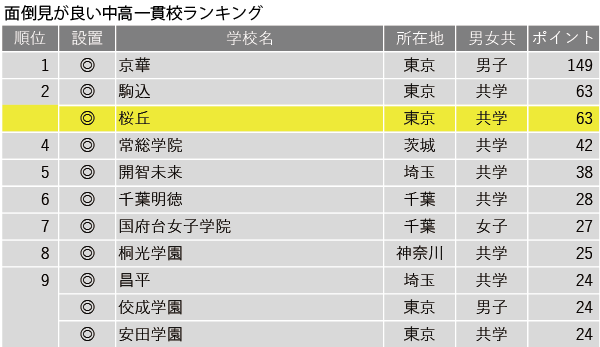

桜丘中学・高等学校は、1914年に女性の自立を目指して設立された和洋女子職業学校にルーツを持つ。時代とともに変化し、中高一貫の共学校となった現在も、自立した個人の育成を目指し、社会に貢献できる深い教養と能力を身につけるための教育姿勢は変わらない。近年は、国公立大学や難関私立大学への現役合格者数の増加等、大学進学実績を着実に伸ばしている。大学通信が学習塾を対象に行っているアンケート調査(2024年)では、大学進学実績とともに面倒見のよさや入学後の成績の伸びることへの高い評価が集まった。同校の躍進を支える取り組みについて、入試募集部部長の石田修一先生に伺った。

将来に向けた自学自習の土台を、中1からコツコツと築いていくく

-生徒の学力を育む取り組みについて教えてください。特に中学生の間に学習習慣を徹底的に身につけるために、どのような工夫をされていますか?

本校は入学後に伸びるという評価をいただいています。その下支えになるのは基礎的な学力で、生徒が学習習慣を身につけるための取り組みをかなり丁寧にやっています。

工夫の一つが中学1年生から始めるSelf-Study Notes(SSノート)という学習記録手帳です。毎日のやるべきことをリスト化して記入する「やることリスト(TO DOリスト)」、教科ごとの学習時間を記録する「学習時間記録」、その日の学習について振り返る「振り返りのコメント」などの項目があり、毎日しっかりと書き込むことで、生徒が自分で学習目標を立て、学習した時間を可視化し、学習の成果を客観的に把握することができます。一見地味な取り組みに思えますが、自分で目標を立てて達成する力や自分を客観視する力は大学受験のみならず、社会人に出てからも非常に役立つ力です。それを、毎日コツコツと積み上げていくことで、しっかりと身につけることができるのです。

加えて、中学生の間は「家庭学習帳(カテガク)」も併用します。宿題とは別に生徒が自分で「やろう」と思う教科を毎日2ページ以上勉強して、毎日提出します。担任の教員も毎日チェックをして返します。その際に、ハンコ等ではなく一言振り返りのコメントを添えることを大切にしています。「自分の頑張りをしっかりと教員が見て、評価してくれる」という寄り添いの言葉が、中学生にとってはとても大きなモチベーションになるのです。教員にとっても、生徒一人ひとりの努力を把握することができ、大切なコミュニケーションツールにもなっています。

SSノートや「カテガク」で、勉強することが日常生活の一部になると成績はぐっと伸び始めます。生徒からは、最初は「大変そう」「毎日やれるか不安」と、気持ちの面でハードルがあったけれど、先生と一緒に続けていくことで、習慣化ができるようになったというような話を聞きます。

もちろん、そうは言っても全ての生徒が最初からうまく活用できるわけではありません。担任の教員はそこを見極めて、生徒のやる気や意欲を引き出すための声かけや工夫を行っています。また、「カテガク」は学習習慣の定着度合いに応じて、ビギナー、ブロンズ、シルバー、ゴールドの4段階に分け、ページ数や提出頻度を調整します。慣れないうちは担任が毎日チェックをするなど細やかに見守りますが、学習習慣が身についた生徒に対しては少しずつ自走できるように自由度を上げていくのです。

「カテガク」に限らず、私たち教員は生徒の学びへのモチベーションを大切にしています。折れず、弛まず、高く持ち続けていくための6年間をどのようにつくっていくのか。その軸となるのが、「小さな成功体験を積み重ねることで育む自己効力感」と「生徒自身の成長を評価する絶対評価」です。そのために、授業や課外活動など学校生活全てにおいて、教員が生徒一人ひとりをしっかりと見て、生徒に合わせた指導や声かけをしていますから、そうした面が「面倒見がよい」と評価いただく所以かもしれませんね。

英検を学校行事のように楽しみ、個人の努力を評価する機会にする

-生徒のモチベーションを高く維持し続けるために、他にどのような取り組みをされていますか?

大きな取り組みとしては「英検Week」です。英検の成績表で、従来の合否のみではなく4技能を含めた点数が「英検CSEスコア*」として評価されるようになったことを受け、本校でも全員でスコアUPに挑戦していこうと全員受験をスタートしました。それに合わせて英検前の1週間を「英検Week」として、単語学習や面接対策など受検する試験内容に沿ったカリキュラムを実施し、学校全体で盛り上げていく仕掛けづくりをしています。

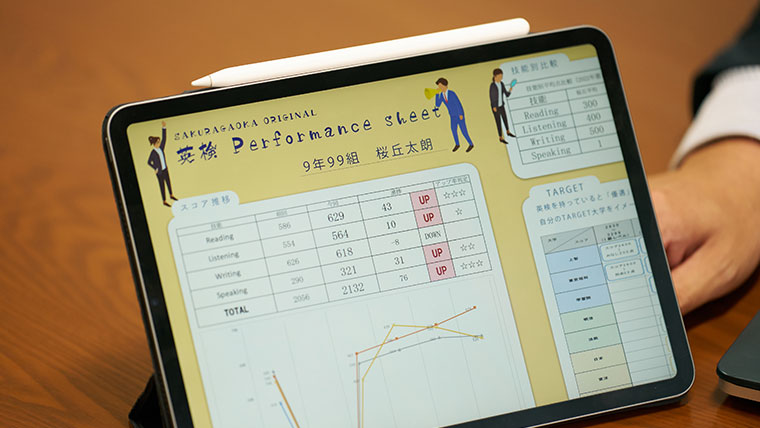

さらに「英検パフォーマンスシート」という、生徒個人のスコアが前回受検時とどう変化したのかがわかる独自の成績表を導入しています。本校の教育方針である「生徒自身の成長を評価する絶対評価」に合わせたもので、さらに「スコアアップ賞」として個人の成長や努力を表彰します。多くの生徒が表彰され、本校のエントランスロビーにあるディスプレイには何人もの生徒名が表示されるのですが、生徒は表彰されるとすごく喜んでくれますし、友達の表彰も一緒になって喜んでいる姿もよく見かけます。

英検は、英語外部検定試験利用入試制度などがあり、大学受験にも活用できますが、そのためだけに全員受検を導入しても、子どもたちのやる気にはつながりません。結果がわかりやすくフィードバックされ、努力が評価されることで、はじめて苦手克服やスコア向上への意欲につながります。

*英検CSE(Common Scale for English)スコアは、語学のコミュニケーション能力別のレベルを示す国際基準規格(CEFR)と関連性を持たせて開発したユニバーサルなスコア尺度。英検の全級共通で、3級~1級はライティングも含めた全4技能のスコアとトータルスコアが表示される。

英検パフォーマンスシート

学習での意識づけが、学校生活全体へ波及していることを実感

-学校行事への生徒の取り組みについて教えてください。

自学自習など学習面で自ら目標を立て、成果を振り返りながら学習できるようになるにつれて、学校生活においても生徒たちの主体性が高まってきたように感じます。これは、驚くほどの変化であり成長ですね。

例えば、今年の中学校の体育祭は、生徒たちが実行委員会をつくり、種目の決定から、事前の準備、当日の運営まで、生徒達が主体となってやり遂げました。これは今年が初の試みで、生徒たちが「自分たちでやってみたい」と言い出して決まったことです。初めてなので苦労した部分もありましたが、来年度も引き続き生徒主体で実施するため、体育祭の後は来年度に向けた振り返りの会を開きました。生徒たちが「来年はもっと良くしたい」という熱意を持って取り組んでいることが頼もしいですね。

体験を重視し、生徒が新たな挑戦を経て、生きる力を身につける探究学習

-探究学習にも非常に力を入れているそうですが、どのようなプログラムを実施されているのでしょうか。

本校は探究学習専門の教員がおり、毎年新たな工夫を凝らしつつさまざまな取り組みをしています。現在、中学校では研修旅行、起業家精神教育、高校でのコース選択に備えた進路探究、自己分析であるAi GROWなどのプログラムがあり、中1で学ぶための素地づくり、中2で実際に行動し、中3で将来の姿に繋げるというステップで進めています。

起業家精神教育は商品づくりについて学ぶのですが、創立100周年記念の昨年は、記念グッズを生徒たちでつくりました。事業企画書をつくるところから始まり、収支の計算なども行いました。このプログラムには銀行の融資担当の方に来ていただき、融資に必要なプレゼンを生徒が行います。融資担当の方からは「誰をターゲットにしているのか」「この収支計画では利益が出ない」といった具体的な講評をしていただけますし、生徒たちも「プロ」の指摘に対しては真剣に受け止めます。ものづくりやお金や商品の流通といった経済の仕組みの一端に触れることも大切な学びです。

進路探究については、昨年から夏の三者面談で担任の教員と保護者の前で、自分が目指す進路について生徒がプレゼンをする取り組みを始めました。生徒にとっては、自分だけで考えると曖昧にしがちな部分まで真剣に考えることができますし、保護者も子どもの考えをきちんと知ることができるよい機会になっているようです。

研修旅行は「学び」と「気づき」をテーマにし、毎年アップデートしています。昨年実施した中3の2泊3日の鹿児島県探究研修では、1日目は平和学習として知覧特攻平和会館見学などの平和学習のほか、郷土料理や砂蒸風呂を体験し、2日目は農村体験として班ごとにお世話になるご家庭に向い、農作業や魚釣りなどに挑戦。3日目はキャリアコース別研修で、7コースの中から自分の興味のあるコースに参加し、スポーツ施設での最新のマシン体験やカンパチの養殖場での餌やりなど特色ある内容でした。プログラムは多岐にわたりますが、参加した生徒はとても楽しんでくれたようです。

-いずれも受け身ではなく生徒自身が行動したり、体験したりといった学習内容となっていますね。

今の時代、学力だけが伸びても意味がありません。基礎学力は絶対に必要ですが、それだけでなく、「生きる力」ともいわれる、自分で考え、判断し、他者と協働する力なども欠かせないものです。たくさんの経験を通して、生徒たちにはバランスよく成長していって欲しいと思っています。

「広げる」進路指導で生徒の可能性を示し、目的意識を持って次の学びへつなげる

-進路指導についてはどのようなことを心がけていますか?

本校の進路指導は「絞る」のではなく「広げる」進路指導です。生徒は知っているものの中でしか選べないので、まずは興味関心を広げていくことを基本としています。例えば、車が好きであればすぐに機械工学科を目指すというのではなく、この先の社会での車について考えてみるように勧めます。そうすると「自動運転」というキーワードと出合い、「自動運転には人工知能が欠かせない」と情報工学に興味を持ったり、「自動運転で事故を起こすとどうなるのか」と法律に興味を持ったり、「そもそもなぜ自動運転が必要なのか」と社会情勢に興味を持ったりと広がっていきます。面談や探究授業はそうした生徒の興味関心を広げる役割を持っています。

既にやりたいことが明確な生徒に対しては、大学の選択肢を広げます。理系など学部学科によっては、国公立の方が充実した研究環境が用意されています。都内だけでなく首都圏や地方へ範囲を広げることで、生徒にとって魅力的な大学が見つかることもよくあります。

視野が広がった状態で、改めて生徒が進路を選択できるように指導をすることが重要です。結果的に同じ選択であっても、「知らなかったからここしかなかった」というのと「知ったうえで選んだ」というのでは、その後の学びへの意欲や意義づけに大きな差が出ますからね。

生徒にとっても、視野が広がると選択においての迷いや悩みも生じますが、そこは敢えて迷って欲しいですし、悩んで欲しいです。きちんと考えて選択をすることで、大学進学後のミスマッチのリスクも減少します。

-生徒の興味関心や大学の選択肢を広げるには、教員もかなり幅広い情報収集が必要になりますね。

教員もいろいろなことを調べ、学びながら伴走しています。大学についての研究もしています。そしてそれを活用するために教員間での情報共有を徹底しています。情報が全体に共有されているからこそ、大学でおこなっている研究事例などをもとに、生徒にも提案できるようになっています。

-最後に、桜丘を目指す受験生とその保護者へのメッセージをお願いします。

桜丘は、生徒に寄り添いながら進んでいく学校です。ただ勉強をするのではなく、何のために学ぶのかという目的意識を持ち、生徒が自ら成長の手応えを感じ、6年間モチベーション高く学び続けられるように、教員も常に真剣に考え、取り組んでいます。

本校に少しでも興味をお持ちいただいた方は、ぜひ一度、学校説明会にお越しください。

当日は生徒が司会進行を務め、中学生によるパネルディスカッションなどを通して、リアルな学校生活の様子をご紹介します。登壇するのは、入学して1~2年目の生徒が中心です。「入学後にこんなふうに成長できるんだ」と、きっと具体的なイメージが描けるはずです。

実際に説明会をきっかけに受験を決めたご家庭も多く、毎回好評をいただいています。

生徒たちは、自ら目標を見つけて努力し、学校生活を自分たちの手でより良いものにしようと日々挑戦しています。そんな、生徒が主役となって輝くあたたかな学校の雰囲気を、ぜひ説明会で体感してください。