成城学園前駅(東京・世田谷区)から徒歩4分の閑静な住宅街に位置する成城大学。緑豊かなワンキャンパスには幼稚園から大学・大学院までが集い、アットホームな雰囲気の中に活気があふれている。創立以来リベラルアーツを重視しており、学生の能動的な学びを促すことやデータサイエンス教育にもいち早く取り組んできた大学だ。学生のアイデアを取り入れながらアップデートを続ける同大の教育や、2026年度から始まる新たな入試制度について、杉本義行学長と新垣紀子入学センター長に話を聞いた。

学生に多様な学びを促す分厚いリベラルアーツ

学長 杉本義行教授

―まずは、教育全般について杉本義行学長にお伺いします。成城大学の教育を語る上で外せないのが「リベラルアーツ」ですね。

杉本 本学は、旧制高等学校を前身とし、そのリベラルアーツの精神を継承して設立された大学です。旧制高校を出自とする私立5大学(学習院、成蹊、成城、武蔵、甲南)は、現在でもその伝統を大切にしながら教育活動を展開しています。

本学は2007年に教養科目を「全学共通教育科目」として再編。現在はデータサイエンス科目などを含む約300科目を半期で開講しており、まさに「分厚いリベラルアーツ」を提供できていると自負しています。本学は基本的に、受講希望者が一人でもいればすべての科目を開講。学生の多様な学びへの意欲に応えています。

―どのような学びの特長がありますか。

杉本 成城の街を歩いて地域から学ぶフィールドワーク型の科目など、単なる座学にとどまらない能動的な学びを早くから取り入れてきました。近年は「21世紀型リベラルアーツ」という言葉が使われるようになっています。これは単なる知識の習得ではなく、知識をどのように活用して課題発見や問題解決、創造的な思考に結びつけていくかという「行動的な知性」を重視する考え方です。07年の改革は、この考え方を先取りしていたと言えるかもしれません。

―25年度からは、全学共通教育科目の中にキャリアデザイン科目を計19科目開講しました。

杉本 キャリアデザイン科目を体系化した新カリキュラム「Seijo Career Program(SCP)」のコンセプトは、「働く×学ぶ×貢献する×生きる」です。私が特に素晴らしいと感じているのは「ライフ・キャリア」という視点です。就職活動準備という狭い意味でのキャリア教育ではなく、卒業後の長い人生を「どう生きていくか」「社会とどう関わり、貢献していくか」を考える、まさにリベラルアーツのプログラムとなっています。リアルな体験も重視しており、ホームレスの方の自立を支援する雑誌『ビッグイシュー』の販売を体験する授業なども行われています。

今は一つの会社でずっと働くことは少なくなり、何度も業種を変えながら働き続けることが一般的です。こうした社会環境の中で、自分は何を成していくのか。このプログラムが、そのことについて考えるきっかけの一つになればと考えています。

―早くからデータサイエンス教育にも力を入れてきましたね。

杉本 本学は15年に、IBM東京基礎研究所と連携して全学共通教育科目でデータサイエンス教育の提供を開始しました。文系学部中心の大学としては非常に早いスタートだったと思います。数学が得意ではない学生も無理なく実習に取り組めるよう工夫されたカリキュラムが特長です。

その後、19年にデータサイエンス教育研究センターを開設して組織を整備し、24年からは、経済学部で「経済学部データサイエンスプログラム」を開始しました。これは、主たる専門分野に加えてもう一つ専門を持ち、2本の柱で系統的に学びを深める「経済学部 Distinguished Achievement Program(DAP)特別学修達成プログラム」の第1弾で、経済学や経営学と密接に関係しているデータサイエンス分野の知識・スキルを身につけ、データ駆動型の思考力を鍛える内容となっています。

データサイエンスを学んだことをきっかけに、新たな道に進む学生も出てきています。ヒップホップダンスのサークルに所属していた経済学部の学生は、「ダンスの上手い下手を可視化できないか」と考え、骨格推定の技術を用いて研究を開始。文系の学生では初めて、精密工学会でポスター発表を行うまでになりました。卒業後は他大学の大学院へ進学し、データサイエンスの研究を深めています。

データサイエンスは文系・理系を問わず課題解決に取り組むために必須の素養であり、まさにリベラルアーツの一部だと考えています。今後も、時代に合わせて教育内容をアップデートしていきたいですね。

学生目線の提案をもとにより良い学習環境を追求

―成城大学は「学生中心主義」を掲げ、さまざまな取り組みを行っています。

杉本 創立者の澤柳政太郎は「児童中心」という言葉を用いて、それぞれの個性を尊重する教育を行いました。この考え方を継承する形で、本学では「学生中心」の教育活動を展開しています。そのことを体現する試みの一つが、より良い学習環境と質の高い学びの実現に向けたアイデアを学生から募集する「学長賞懸賞コンペティション」の開催です。毎年さまざまなテーマで学生からの提案を募り、できるだけそれを取り入れるべく学内で検討を進めています。

22年度に最優秀賞を受賞したのは、当時法学部の1年生だった学生2人による「プラントベースフード(植物由来食品)」の学食への導入提案です。留学生など動物性食品を食べられない人の食環境を改善したい、という思いからのアイデアでした。彼らの活動は単なる提案にとどまらず、コンペティションの後には学内の食堂でアルバイトをしながら商品開発に取り組み、翌年には試作品を完成させました。その後も、国内の大学生が集まるプラントベースの啓発団体や、環境問題や社会問題を考える「エシカル研究会」を設立。商品開発や食料廃棄物の有効活用などの面でセブン-イレブン・ジャパンや小田急電鉄といった企業とも連携するなど、活動の幅を広げています。

学生には本学で学ぶ中で、ただアイデアを描くだけではなく、実際の行動に移し、社会実装までつなげてほしいという気持ちがあります。だからこそ、ここまで積極的に活動してくれる学生が出てきたことは、ありがたいことだなと感じています。

―学生主体の「ピアサポート活動」もありますね。

杉本 学生が学生に対して学習アドバイスなどを行うピアチューター制度のことを、本学では「ピアサポーター」と呼んでいます。最初は図書館でレポート作成支援などを行っていましたが、新入生からの「時間割の作成が大変だ」という声をもとに、先輩が授業選択をアドバイスする「時間割相談」を開始。今では年間700人以上が利用するようになりました。

その他にも、キャリアサポーター、データサイエンスサポーターなど、学内で計6つの学生団体が活動。入学前後のオリエンテーションやガイダンスなどを担っています。こうした活動では学生と大学職員が協働することも多く、学生にとってはさまざまな経験を積む機会となりますし、大学運営の面でも学生目線の意見を取り入れる契機となっています。

幅広い学習をした受験生のための入試方式を拡充

国公立大学併願者に向けた「N方式」を新たに開始

入学センター長 社会イノベーション学部 博士(情報科学)

新垣紀子教授

―次に、2026年度に実施する入試制度について、新垣紀子入学センター長にお伺いします。はじめに、これまでの成城大学の一般選抜の概要について教えてください。

新垣 成城大学の一般選抜には、大きく分けて3つの方式があります。

一つ目は各学部が独自に試験を行う「学部別選抜(A方式)」で、本学の一般選抜の中心となる方式です。記述式の問題が多いことが特徴です。基礎学力を丁寧に確認しています。試験日は学部ごとに設定されており、近年は受験生が試験を受けやすいように複数の日程を用意しています。

二つ目は、「外国語(英語)」と「国語」の2教科型のマークシート方式で選抜を行う「全学部統一選抜(S方式)」です。本学以外に全国8か所の試験会場も選択可能で、お住まいの近くで受験可能な方式です。試験開始時間を午後1時としているので、各会場の近隣地域からも日帰りで受験しやすくなっています。昨今は宿泊費も高騰しており、経済的な負担の軽減にもつながります。受験生のさまざまな負担を減らすことで、各地域の方に本学を受験してもらいやすい方式とも言えます。

三つ目は、主に3教科型で行われる「大学入学共通テスト利用選抜(B方式)」です。大学入学共通テストの成績のみで合否を判定する方式で、個別の学力試験は課しません。

―A方式で記述式問題が課されることに対して、ハードルが高いと感じる受験生もいるかもしれません。どのような対策をすれば良いでしょうか。

新垣 本学の試験は教科書をしっかり勉強して基礎を身につけていれば対応可能な問題が中心です。試験日ごとの出題傾向はあるので、受験する日の傾向を過去問で確認しておくことと記述ならではの誤字・脱字などのケアレスミスに気をつけることが大切です。

―一般選抜には26年度入試から、大きな変更があるそうですね。

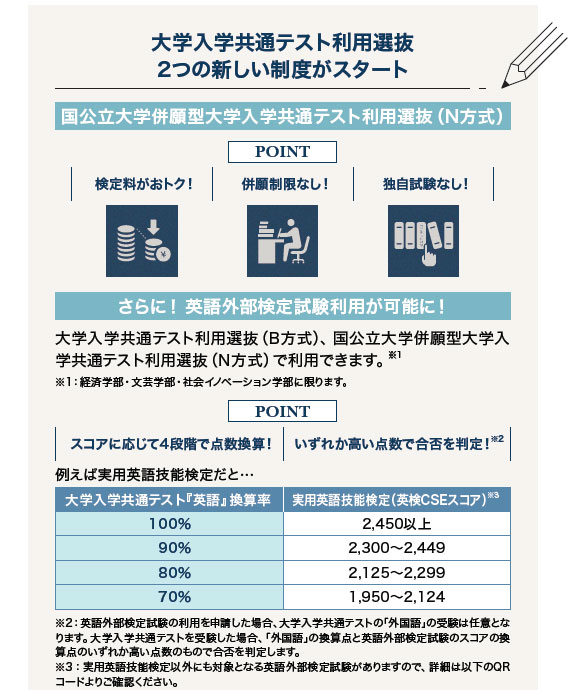

新垣 新たに「国公立大学併願型大学入学共通テスト利用選抜(N方式)」をスタートします。これは主に、国公立大との併願を考えている受験生を対象にした入試方式です。多様性の一つとして、多科目を勉強してきた人にも成城大学に興味を持ってもらうことを期待しています。

N方式はB方式と同様に、大学入学共通テストの成績のみで合否判定を行います。試験教科は、社会イノベーション学部、文芸学部、法学部が4教科型で、「国語」「外国語」が必須。選択科目は「地理歴史」「公民」から1科目と、「数学」「理科」「情報」から1科目を選択します(第2解答科目は除く)。経済学部は4科目型で、「国語」「外国語(英語)」が必須。選択科目は「地理歴史」「公民」「数学」「理科」「情報」から2科目を選択します。

選択科目はいずれも、高得点の2科目を判定に利用します。国公立大学志望の受験生にとっては、5科目型や6科目型が有利ではないかと感じるかもしれません。しかし、4教科・4科目型とすることで特定の科目が苦手だったり、試験当日に運悪く力を発揮できなかったりした場合でも、合格できる可能性があり、受験生にメリットがある設計としています。

―国公立大学併願型とのことですが、制度面での配慮はありますか。

新垣 手続き締切日を、国公立大学前期日程の合格発表の翌日に設定しています。また、入学検定料についても1件あたり5千円と他方式に比べて抑えており、複数学科の併願もしやすくなっています。さらに、A方式やS方式と併願すると5千円引きとなるので、N方式の検定料分は実質無料です。受験しやすい方式なので、国公立大を目指している受験生など、これまで成城大学のことを知らなかった人にも本学を選択肢の一つに加えていただきたいと考えています。

学内の多様性を広げるため英語外部検定試験を導入

―26年度からは英語外部検定試験の利用も可能になるそうですね。

新垣 経済学部、文芸学部、社会イノベーション学部のB方式とN方式で、大学入学共通テストの「外国語」の代わりに、英語外部検定試験のスコアの換算点を合否判定に使用できるようになります。大学入学共通テストの「外国語」と英語外部検定試験のどちらか高い点数の方を採用することになりますので、両方を受験した人にはその分チャンスが増える形です。英語外部検定試験は複数回の受験ができますから、地道な努力を続けて高いスコアを取得できていれば、精神的な余裕を持って大学入学共通テスト本番に臨めるというメリットもあります。

英語外部検定試験の利用を可能にするのも、本学の多様性を広げていくための取り組みの一つです。受験に向けて英語を勉強してきた人だけでなく、英語4技能を伸ばすことに力を入れてきた人にも、成城大学へ入学してもらいたいと考えています。留学を目指す学生を対象としたIELTS講座など、本学には入学後、さらに英語力を伸ばしていけるプログラムも充実しています。

―最後に、お二人から受験生や高校の先生に向けたメッセージをお願いします。

新垣 本学は学生と教職員、あるいは学生同士の距離が近い、一人ひとりの顔が見える大学です。先輩学生や職員から手厚いサポートを受けることが可能ですし、学生自身も「友達のつながりが広がる学校だ」と話しています。新宿から電車で15分、最寄り駅から徒歩4分の恵まれた立地にありながら、緑豊かな落ち着いた環境が整っていることも魅力で、総じて安心して通える学校だと思います。これまでの多様な入試方式に加え、来年度からは受験しやすいN方式が始まりますので、これをきっかけに成城大学のことをもっと知ってもらえると嬉しいですね。

杉本 成城大学は一人ひとりの顔が見える関係性を大切にしながら少人数教育を行っています。幼稚園から大学までが一つのキャンパスに集まっているのも特長で、中庭では幼稚園児から中高生、大学生までが一緒になって過ごしています。困っている園児がいれば自然と声をかけるような雰囲気が本学にはあって、こうした環境が知らず知らずのうちに学生へ良い影響を与えていると感じます。本学はさまざまなことに挑戦し、多様な経験を積める大学です。何かやりたいことがあれば、教員が個別に相談に乗ってくれることも多いです。まずは一度キャンパスに足を運んでもらい、自分に合っているかを体感したうえで、本学を志望していただければと思います。