エネルギー源を化石燃料から太陽光発電などクリーンなものに転換し、経済社会システム全体を変革するGX(Green Transformation)に向けた取り組みが様々な分野で進められている。大学教育においても近年では、「環境」「グリーン」を掲げた学部・学科が誕生している。そんななか、エレクトロニクス(電子工学)という視点からGXに挑むのが、2026年4月に関西大学システム理工学部に誕生するグリーンエレクトロニクス工学科(※)だ。新学科で展開される学びなどについて、梶川嘉延学部長と宝田隼先生に話を伺った。

※仮称・設置構想中

―グリーンエレクトロニクス工学科とはどのような学科なのでしょうか。

システム理工学部 学部長

梶川 嘉延 教授

梶川 グリーンとは環境のこと、エレクトロニクスとは電子工学のことです。すなわち新学科は、環境問題の解決に向けて電子工学からアプローチする学科ということができます。

すっかり身近になった生成AIは、大量の計算を短時間で行うために、大規模なコンピューター群を必要としています。そこでは膨大な数の回路や電源が使われており、非常に電力消費が多いのです。2026年には日本の総消費電力に匹敵する量の電力を、生成AIだけで消費してしまうという予測があるぐらいです。

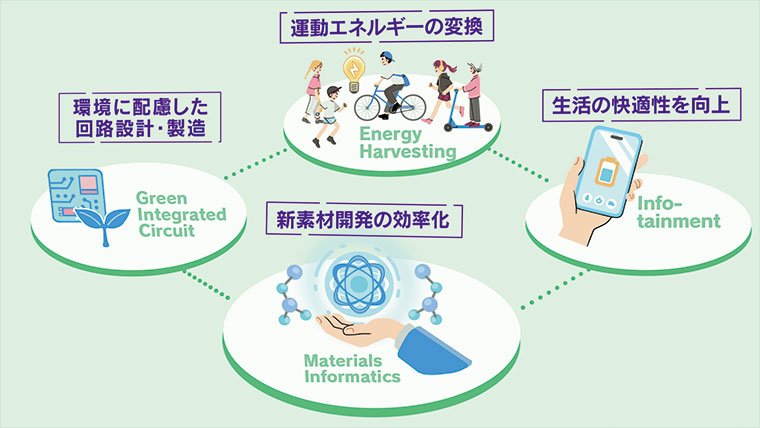

このような課題に対して、性能は維持したまま電力消費を低減する方法を探究するのが本学科です。具体的には、電力消費の少ないソフトウェア、集積回路、さらにその材料となる半導体といったように、川上から川下まですべてのフェーズにおいて高効率を追求した電子工学を学びます。特にAIをはじめとした先端技術を根本で支える半導体に関する学びに力を入れており、GXを支える半導体人材の育成が本学科の大きなテーマです。

―新学科での学びの先には、どのような社会や技術の実現が見据えられているのでしょうか。

システム理工学部

宝田 隼 准教授

宝田 私は、絶縁体に力が加わると電気が発生する「圧電性」という性質について研究しています。この性質を用いて、加速度センサーやジャイロセンサーといったセンサーが、スマートフォンの中にすでに搭載されていますが、さらに圧電性を応用することで、センサー自体が発電することも可能になります。スマホの充電切れを心配しなくていい時代が来るかもしれません。

エネルギーを高効率に利用できる半導体や集積回路、ソフトウェアが実現すると、「充電切れ」という心配が少なくなります。ドローンやロボットにとっても充電は大きな課題になっているので、解決すればそれらの機器は今以上に身近になるでしょう。

―「環境」や「エレクトロニクス」「電子」を冠した、近しい学部・学科との違いはどのような点でしょうか。

梶川 本学部にはすでに電気電子情報工学科があります。同学科は、発電や送電といった「強電」、半導体、通信、そしてソフトウェアなどを広くまんべんなく学びます。そのうえで高学年次にコース選択を行い、専門分野を学ぶカリキュラムになっています。対するグリーンエレクトロニクス工学科は、半導体を作ったり使ったりするために必要な専門的な知識・技術を、4年間かけて系統的・体系的に学びます。このときのポイントとなっているのが、すべての知識・技術が「環境」という横串で貫かれている点です。

電気電子情報工学科とグリーンエレクトロニクス工学科の選択に迷った場合は、入学後に広く学んでから専門を決めたいのであれば前者を、入学の時点から半導体やGXにフォーカスして学びたいのであれば後者をおすすめしています。「環境」「グリーン」を学ぶ学部・学科はほかにもありますが、そこに「エレクトロニクス」を結びつけている学科は例がないと、私たちは認識しています。

多彩な学びと卒業後の進路

―カリキュラムの特色をお教えください。

宝田 1・2年次に数学・物理・化学を中心とした学びで基礎を固めたうえで、2年次から「デバイス物性」「装置・加工・計測・制御」「アナログ・デジタル集積回路」「数値計算・情報」という4つの分野を学ぶことができるカリキュラムを設けています。デバイス物性は「半導体を組み合わせてデバイスにするとどのような性質が現れるか」、装置・加工・計測・制御は「半導体デバイスをどのようにして製造するか」、アナログ・デジタル集積回路と数値計算・情報は「完成した半導体デバイスをどのように使いこなすか」に軸足を置いたカテゴリーです。もちろん4つのカテゴリーはすべて、「環境にやさしい」というテーマで共通しています。

特色の1つ目は、実験に力を入れていることです。学内には半導体製造に必須となるクリーンルームを設置。ほぼ毎週、この設備を用いた実験を行います。

2つ目は、プログラミング教育が充実していることです。GXの加速には、ソフトウェアが環境に配慮されていることも欠かせません。少ない消費電力で動かせるプログラムを開発するための高度なスキルを身につけるため、1〜3年次には毎学期プログラミングの実習科目が設けられています。

3つ目は、「社会との接点」が多いことです。「産学連携PBL」という授業では、企業が実際に抱えている課題や取り組んでいるテーマに対して、学生が企業の方と一緒に解決策の立案などに挑みます。

また、半導体製造装置メーカーをはじめ、様々な企業の方にリレー形式で講師をしていただく授業もあります。本学は140年近い歴史があり、卒業生は52万人におよびます。卒業生の活躍に対する社会からの信頼や卒業生とのネットワークなどが、企業と連携した実践的な学びを可能にしています。

1学年の定員が62人(予定)という、少人数制であることも特色です。教員との距離が近く、1人ひとりの興味や目標に応じたきめ細かな教育を展開します。

グローバルな素養を身につけることも、本学科の教育の目標です。そこで、半導体製造で世界をリードする台湾を訪問し、現場を体験しながら学ぶ機会も設けています。

グリーンエレクトロニクス工学科が拠点を置く千里山キャンパスは、文理融合型キャンパスです。共通教養科目やサークル活動などを通して、日常的に文系の学生と交流することが可能です。そこで得た刺激や発見が、新たな発想につながっていくことでしょう。

―卒業後はどのような進路が想定されているでしょうか。

梶川 まず挙げられるのが、半導体メーカー、あるいは半導体製造機器メーカーです。電気機器メーカーは半導体を用いた商品開発を行いますし、自動車メーカーでは自動運転やカーナビゲーションなどに数多くのソフトウェアを用います。これらの企業も進路として考えられます。いずれの進路も、エネルギー効率が高く環境にやさしいエレクトロニクスという、本学科での学びに対するニーズが非常に大きい分野です。

―高校の先生方や受験生へメッセージをお願いします。

梶川 高校生の間に、どんなことでもいいので興味をもって夢中になる体験をしておくことをおすすめします。その経験はきっと、将来イノベーションを起こすことにつながるからです。

本学科は、環境とエレクトロニクスの両方に興味がある人はもちろん、いずれか一方にだけ興味ある人であっても、学ぶ楽しさや探究する喜びを味わえる場所になっています。特に、「環境問題に興味があるけど、エレクトロニクスからアプローチするなんて考えたことがなかった」という人は、多くの気づきや発見と出会えるはずです。これまでにない新しい切り口の学科で、ともに学べることを楽しみにしています。

宝田 ものを作ったりプログラミングをしたりという、「手を動かす」経験を高校生のうちにしておくことをおすすめします。そうすると、大学で実験の授業があったときに、「次にこんなことが起こるだろう」「ここは注意しながら進めよう」など、イメージをしやすくなるはずです。

みなさんは、生成AIがどうやってできているか気になりませんか?その答えと出会えるのが本学科です。身近なもののしくみに対する興味や疑問を、本学科で一緒に探究していきましょう。