近年、女子大学を取り巻く環境は激しく変化し、共学化へと転換する大学も少なくない。そのような状況下、都心にありながら緑豊かな東京家政大学は、「自主自律」の建学の精神を掲げ、140年以上にわたり、女性の自立と社会貢献を力強く支え続けてきた伝統ある大学である。6つの学部において、専門性と豊かな人間性を磨き、変化の激しい社会で活躍できる女性を育成している。今回は、東京家政大学の魅力について、新入生である児童学部児童学科のK・Rさんと家政学部服飾美術学科のH・Mさん、そして新任の佐々木隆宏教授と松岡依里子教授にお話を伺った。

緑あふれる活気あるキャンパスで、特色ある専門分野を深く学ぶ

左:K. R さん 児童学科 育児支援専攻 大学1年生

右:H. M さん 服飾美術学科 大学1年生

―東京家政大学を選ばれたきっかけと理由につきまして、お聞かせください。

K・R 東京家政大学を選んだのは、児童・保育系の資格が取れることに魅力を感じたからです。保育だけでなく、心理学や社会福祉、医療など多様な視点から深く学べる環境が整っていると感じました。また、共通科目で他学部の学生と交流し、異なる専門分野の友人たちと出会うことは、私自身の視野を広げる貴重な機会になると考えています。

H・M 高校二年生で服飾の道を志し、様々な大学のオープンキャンパスに参加しました。東京家政大学のカリキュラム、特に服飾工芸分野のニットやニードルアートの授業に魅力を感じました。趣味のかぎ針編みを専門的に学べる点に惹かれ、自分の好きなことを深く追求できる環境だと感じたため、東京家政大学への進学を決めました。

総合型で新規実施の受験方式にチャレンジし合格を勝ちとる

―所属されている学部・学科と、どのような受験方式及び受験勉強で入学したのか、お聞かせください。

K・R 所属は児童学部児童学科です。私が受験した総合型選抜の「知識・技能総合入試」は、私たちの代から始まった筆記テストのある新方式です。専用の過去問がなく、一般選抜の問題も参考にしました。東京家政大学の受験を決めたのが試験の約2ヶ月前と遅かったため、一般方式用の赤本で対策しました。繰り返し解き、分からない箇所を復習しました。

H・M 所属は家政学部服飾美術学科です。私も今年から導入された「知識・技能総合入試」で受験しました。得意な国語は学校の課題と演習、苦手な英語は多くの時間を割き集中的に勉強しました。夏休み中は両教科の単語帳を完璧にしました。共通テスト対策として長文読解のスピードアップを図り、夏休み明けからは赤本を繰り返し解き対策しました。

―入学されてみて、よかったことやイメージと違ったことについて、お聞かせください。

K・R 担任制でクラスがあり、すぐに友達ができたのは入学して良かった点です。女子大ならではのにぎやかな雰囲気も楽しいです。

一方で、想像より授業の選択肢が少なく、必修科目が多いため、時間割が固定されている点がイメージと異なりました。

H・M 入学してよかったことは、女子大ですので安心感があり、皆さんが優しくすぐに打ち解けられることです。先生方も温厚で、相談しやすい環境が素晴らしいです。

イメージと違ったことは、学校に近い場所に住んでいますが、一人暮らしだと朝の準備で時間に追われ、想像していた優雅な大学生活とはギャップを感じています。

充実の奨学金制度により夢を追いかける学生を全力でサポート

―奨学金対象者となられたそうですが、今後、大学でどのような活動をしたいのか、お聞かせください。

K・R 大家族で経済的な負担を軽減したく、奨学金対象者となりました。今後は、奨学金制度の交流会を積極的に活用し、他学部の学生との親睦を深めたいです。将来的には、文化祭での合同イベント企画などを通して、学部を超えたコミュニティを形成したいと考えています。

また、この奨学金制度を利用してニュージーランド留学にも挑戦したいです。

H・M 大学の服飾研修でフランス留学を目指しており、入学前からフランス服飾文化への強い関心と、本場で専門知識・技術を学びたい夢があります。

奨学金に応募したのは、このフランス留学への参加にかかる費用を工面するためです。貴重な機会を最大限に活かすため、経済的な支援をいただければ大変ありがたいと考えております。

―卒業後の仕事など、今後の展望につきまして、お聞かせください。

K・R 子どもが好きで、将来は子どもに関わる仕事がしたいと考えています。現在は、1歳から6歳くらいまでの子どもだけでなく、もう少し年齢の高い子どもたちとも関われる病棟保育士に強く惹かれています。将来的には、乳児院などの児童福祉施設で働くことも視野に入れています。

H・M 具体的な将来の仕事については未定ですが、アイドルの衣装制作に強く惹かれ、服飾の道を志しました。アイドルにとって衣装は、ステージで輝くための重要な要素であり、誰かを輝かせられる服を生み出すことに魅力を感じています。将来は、誰かの力になれる服を作りたいです。

東京家政大学で今年度から教鞭を執る2人の教授に、それぞれの学科の魅力や教育への想いを伺った。

多様な子どもたちに対応する、個別最適化の視点

佐々木 隆宏 教授

(SASAKI Takahiro)

初等教育学科

―佐々木先生の経歴及び専門分野や研究内容・テーマにつきまして、お聞かせください。

大学院修了後に予備校講師としてキャリアをスタートしました。そこで通常の授業に加え、中学・高校教員向けの研修講師も担当する中で、多忙な先生方が自身の学びを深める時間確保に苦労されている現状を知りました。

この経験から、現場の先生方への貢献に加え、教員養成における教材研究や教師の資質向上に関心を持つようになりました。予備校での指導経験を活かし、学術的な論文執筆を通じて、活動の場を大学へと広げました。

私が今専門とする数学教育学では、子どもたちが問題を解く思考過程を重視しています。予備校での経験から、かつての暗記中心の学習ではなく、思考力・表現力を育む教育を目指しています。

真面目な生徒が、学ぶことの難しさから暗記に頼り、学ぶ楽しさを失ってしまう現状を変えたい。その思いが、現在の研究活動に繋がっています。

―実施される授業の特色や、今後の展望につきまして、お聞かせください。育成したい学生像とそのためのサポートにおいて重要だと考えている点についても併せてお聞かせください。

教員養成において、学生が自身の学校時代の経験から教育を志すのは自然な動機です。しかし、実際の学校現場は多様な児童・教師・社会とつながる開かれた場であり、学生にはその多様性を理解してほしいです。

私は専門が算数なので、算数に限って言うと、教師にとっては当たり前でも、子どもにはそうでないと認識することが重要です。例えば、三角形の面積公式には十以上の思考プロセスが含まれます。これを深く理解すれば、子どものつまずきの原因を特定し、的確な支援が可能です。公式に当てはめるだけの指導では、間違いの原因が分からず、一方的な解説になりがちです。子どものつまずきに寄り添い個別に対応するには、思考過程の細やかな分析が不可欠です。

現場経験で指導力は磨かれますが、大学ではその基礎として、子どもの思考過程を深く分析する力を養います。大学と現場はそれぞれの役割を持ち、大学では実践につながる深い学びを提供したいと考えています。

このような考えに基づき、私の授業では、知識は伝えますが、考える場面で安易なヒントは与えません。学生に深く考えてほしいからです。観点を示唆し、学生が結論を出しても別の観点から問いかけ、思考を揺さぶります。学生にとっては大変かもしれませんが、粘り強く考える重要性を実感してほしいのです。

豊かな人間性を育み、幅広い視野を養う全学共通教育の魅力

―東京家政大学で学ぶことで得られることにつきまして、お聞かせください。

新設の全学共通教育科目では、他学部との交流が学生にとって貴重な経験となります。学部内の学びから離れ、多様な視点や価値観に触れることで、幅広い視野を養えます。特に、入学直後から異なる学部生と意見交換や共同作業を行うことは、相互理解と尊重を深め、社会に出てからも役立つでしょう。

少人数教育で学生の成長を促す東京家政大学は、地域・社会連携や学生間の活発な学びを重視しており、高校生や保護者にとって魅力的に映るのではないでしょうか。

―受験を考えている生徒、また、高校の先生方へメッセージをお願いいたします。

東京家政大学は、私自身もその魅力を強く感じており、受験生の皆さんにはぜひとも志望していただきたいと心から願っています。しかし、合格は最終目標ではなく、豊かな人生のための通過点です。この4年間を、将来の可能性を広げる大切な手段として過ごしてほしいと思っています。

東京家政大学では、入学希望者の育成を重視し、「自主自律探究入試」を実施しています。この入試では、完成された能力だけでなく、学生の思考プロセスや成長意欲を評価します。

先生方におかれましても、生徒さんには安易に答えを与えるのではなく、それぞれの個性と可能性を見極め、その成長を温かく見守っていただければ幸いです。

多様な専門分野で「好き」を深める、服飾心理学の可能性

松岡 依里子 教授

(MATSUOKA Eriko)

服飾美術学科

―松岡先生の、専門分野や研究内容・テーマ、経歴につきまして、お聞かせください。

家政学部出身で、被服心理学を研究しています。消費者行動に関心があり、「なぜ人はその服を選ぶのか」「ファッションが心にどう影響するか」を統計や消費者調査で分析してきました。特に身体装飾意識やジェンダーとファッションの関係を研究し、博士論文では男らしさ・女らしさをファッションから考察。近年はファストファッション増加による「服の迷子」問題に着目し、ワードローブの研究をしています。

服飾美術学科ではファッションビジネス全般を教えていますが、私の原点は奈良女子大学大学院での流行研究です。「なぜ人は流行を追うのか」という疑問から研究を開始。現場を知るため輸入商社に勤務後、主婦業を経て40歳で博士号を取得し、大学教員となりました。研究テーマは一貫してファッションと心理の関わりです。

―実施される授業の特色や、今後の展望につきまして、お聞かせください。育成したい学生像とそのためのサポートにおいて重要だと考えている点についても併せてお聞かせください。

学科改組により、ファッションビジネス、マーケティング、ファッション販売、アパレル経営学などの科目は増えましたが、被服心理学はマーケティング論で活用できます。ファッションビジネス論では業界構造と「売る側」の視点を学びます。特にファッション販売論では、実店舗に加え、SNSを活用した現代的な販売戦略(例:インスタライブ)も扱います。今後はAIに関する授業も検討中です。

私が授業で重視するのは、売れ筋分析だけでなく、消費者がなぜその商品を「欲しいと思うのか」という深層心理に迫ることです。

過去には企業との産学連携プロジェクトも経験しました。東京家政大学でも同様の機会を設け、学生たちを企業と繋ぎたいと考えています。特に、アパレル産地に連れて行き、服作りの裏側を肌で感じさせたいです。

工場で黙々と縫製に取り組む方々の姿を見ることで、学生は服が完成するまでの過程を知り、服を大切にする意識が芽生えます。実際に工場見学後、「服を無駄にできない」という感想や、生産管理の仕事に興味を持ち、高齢化が進む工場でその担い手として就職を決めた学生もいました。そのような声を聞くことが、私にとって何よりの喜びです。

多様なキャリアパス、卒業生の活躍と未来への展望

―東京家政大学で学ぶことで得られることにつきまして、お聞かせください。

東京家政大学は、縫製技術を深く学べ、服作りの基礎を習得できます。服の仕組み、素材、染織、化学に精通した教授陣から専門知識を学び、縫製技術を基盤としたビジネス教育で、服の本質を理解した人材を育成します。

専門学校とは異なり、幅広い視野を持てるのが特徴です。資格取得支援も充実しており、家庭科教員や衣料管理士など多様な進路選択が可能です。素材の耐久性や染色実験など、専門分野を深く探求できます。多方面から服を学べる環境が、東京家政大学の魅力です。

―受験を考えている生徒、また、高校の先生方へ、メッセージをお願いいたします。

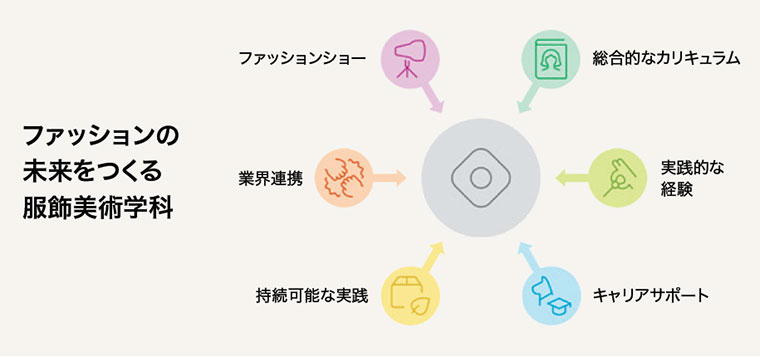

女子大は全体として志願者減少傾向ですが、男性を気にせず主体的に学べる環境です。専門性の高い服飾教育と実践的なカリキュラムで、社会で活躍できる人材を育成します。日本の伝統技術や素材を世界に発信するという視点から、グローバルに活躍したい高校生を歓迎します。

就職状況が厳しいと思われがちな服飾業界ですが、実際は非常にクリエイティブな仕事です。他業界以上に発想力が求められ、自ら仕事を生み出す側面が強く、求人も少なくありません。特に、グローバルに活躍したい方にとって、海外ブランドが強いこの業界は、服を通して世界と戦えるチャンスに満ちています。先生方には、ぜひこの点をご理解いただきたいです。