1953年の献学(建学)以来、独自のリベラルアーツ教育を推進してきた国際基督教大学(ICU)。近年、高等教育の場でリベラルアーツは「教養」として注目される機会が増えているが、同大学が実践するリベラルアーツ教育は、単なる教養教育を超えた、生涯にわたる学びの姿勢を養成するものとなっている。同大学教養学部 アーツ・サイエンス学科の教授であり学修・教育センター長の那須敬先生に、「ICUのリベラルアーツ教育」と、それを実現するカリキュラムやアドヴァイジング制度についてお話をうかがった。

―国際基督教大学のリベラルアーツ教育について、まずは概要を教えてください。

学修・教育センター長 歴史学デパートメント教授

那須 敬(なす けい)

2001年イギリス・ヨーク大学にて博士号(歴史学)取得。研究戦略支援センター長などを経て2023年より学修・教育センター長。専門は近世イギリス史、とくにイギリス革命期の宗教・政治・文化の研究。

本学は教養学部アーツ・サイエンス学科という1学部1学科のリベラルアーツ大学です。1学部1学科と聞くと学べることが少ないように思うかもしれませんが、その逆で、学際的な研究もふくめた、人文科学、社会科学、自然科学にまたがる幅広い31のメジャー(専修分野)を、自由に履修できる「垣根のない学び」が大きな特色です。

多くの大学では、学部を選んで受験をするため入学時に4年間の学びの方向が決まり、自分が入らなかった学部で新しい学問と出会うことはできません。しかし、大学の学びの可能性は広く、高校生のあいだにそのすべてを把握してから選ぶことは不可能です。本学では「レイター・スペシャリゼーション」、すなわち専門化を急がず、自分に合った学問を見極めるための幅広い学びの時間を重視するしくみをとっています。入学後まずは関心のあるメジャーの基礎科目などを履修し、学問領域のちがいを把握します。そして、2年次の終わりにメジャーを選択。3、4年次にはそのメジャーを中心に、さまざまな科目を自由に履修し、4年次にはそれに加えて集大成としての卒業研究にも取り組みます。3年次からは選択したメジャーを中心に学びますが、メジャーの選択方法も、「シングルメジャー」、「ダブルメジャー」、「メジャー・マイナー」が可能です。さらに、自分のメジャー以外の科目を履修することもできるのです。

多様なメジャー選択者が同じ教室でともに学ぶ意義

―「垣根のない学び」について、そのメリットもふくめて、詳しく教えてください。

本学で開講されている授業は、すべてのICU生に開かれています。学年もメジャーも問いません。もちろん、基礎知識のないままいきなり専門性の高い授業を受講しても付いてゆくのは難しいです。たとえば、化学の基礎を学んでいない学生が薬品を扱う化学演習を受講することはできません。しかし基本的には、どの学年、どのメジャーの学生も、学びたい科目を学びたいタイミングで履修することができます。

私の担当する授業でいえば、歴史学メジャーの基礎科目である「西洋史Ⅰ」の受講生は1、2年生が多いですが、人類学から国際関係学まで、さまざまなメジャーで学ぶ3、4年生も同じ教室で一緒に授業を受けています。専門性が高くなり高度な史料の読解力が必要な「西洋史特別研究Ⅰ」になると歴史学メジャーの3、4年生の割合が増えますが、日本史や哲学の学生もいます。自分の専門を深めるために学んでいる学生と、リベラルアーツとして学問の幅を広げるために学んでいる学生が、同じ教室でともに考えることが、「垣根のない学び」なのです。

そうするとどういうことが起きるのか。例えばメジャーの異なる学生同士がディスカッションをしようとすると、前提知識や専門用語の違いをのりこえなければなりません。同じメジャーの学生同士のディスカッションよりも時間も忍耐力も必要となるでしょう。けれど、それは無駄な遠回りにはなりません。多様な関心をもつ学生同士が対話することでしか得られない知、到達しえない場所へと進むことができるのです。

アメリカのリベラルアーツ大学は大学院進学率がとても高いのですが、本学も学びを更に深めたいという学生が多く、大学院進学率は文系理系あわせて20%以上となっています。

学生自身の課題解決のためのアカデミックプランニング

―履修の自由度が高い分、どのような学びを選択していくかを学生自身が考える必要があると思います。履修選択をフォローする体制はあるのでしょうか?

何をどのように学ぶかについて、自らの意思で決定し、計画していくことを、「アカデミックプランニング」と呼んでいます。本学では大きく分けて、ふたつのアプローチで学生のアカデミックプランニングを支援しています。

ひとつは、アカデミックプランニング・エッセイの作成です。入学前、1年次の終わり、2年次のメジャー選択時、3年次卒論アドヴァイザー申請時そして4年次卒業前という、学びの節目のタイミングで、学生が自分の設定した目標やここまでの学びの振り返りをまとめてエッセイにします。自分の言葉で文章化することで、自分の考えを整理し、明確にすることができます。

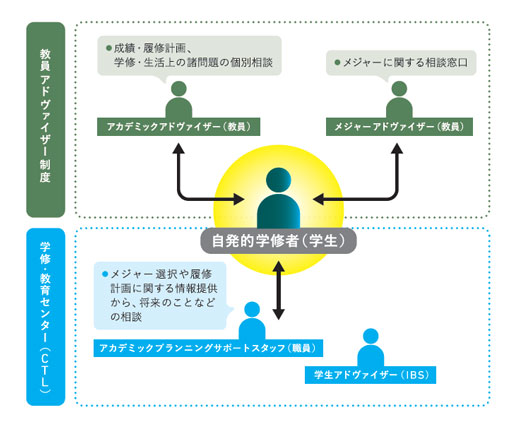

もうひとつは、教職員や学生によるアドヴァイジング制度です。本学は春・秋・冬の3学期制度をとっていますが、学期ごとに各学生のアドヴァイザーを務める教員が履修登録面談を行い、履修やメジャー選択について学生の相談に応じます。より幅広い学びの相談に対しては、アカデミックプランニングサポートスタッフ(職員)やICU Brothers & Sisters(IBS)と呼ばれる学生アドヴァイザーもサポートします。いずれもアドヴァイザーの役割は、相談内容に対する「答え」を教えるのではなく、対話を通して学生自身が意思決定する手助けをすることです。私も教員として履修面談のアドヴァイザーを務めていますが、相談というよりは学生の話の聞き役に徹しています。あくまで主語は「学生」。学生自身の判断を大切にしています。

―「なんでも相談する」と聞くと、学生に主体性がないようなイメージがありますが、そうではなく、学生の主体性や自主性を育むための相談なのですね。

本学のアドヴァイジングの本質は、学生の自発的学修を促すことです。教員から「やりなさい」と出された課題を上手にできる学生ではなく、自ら課題を見つけ、その解決のために取り組んでいくことができる学生を育てたい。そのために、本学で過ごす4年間、自分の人生のために何をどうやって学ぶべきか毎学期迷い、教員とのダイアログを通して自分の考えを整理し、本当にやりたいことを見つけ、自主的に学んでいく経験を繰り返すのです。

「本当に学びたいこと」を見つけるための大学

―最後に、貴学を目指す高校生に向けてメッセージをお願いします。

好奇心の強い人、いつも疑問を持っている人、他人の敷いたレールの上を走らず、自分だけの学びをデザインしたい人は、ぜひICUに来てもらいたいと思っています。これまで述べてきたような本学のリベラルアーツ教育がぴったりとはまるのが、こうした資質を持った学生なのです。

今の大学生の学び方は多様化しています。大学がオファーする科目だけではなく、インターンシップや留学によって自分の可能性を広げ、大きく成長する学生もいます。そうした学外での学びも含めて、学生には常に「本当に自分がやりたいことは何か」を追求し、自覚的に学んでいく姿勢を大切にしてほしいと思っています。

オフィスアワー

ICUには「オフィスアワー」があります。これは学生からの質問・疑問・相談を受けるために、教員が研究室に在室する時間のことです。

学生はこの時間を活用して自身のアドヴァイザー以外の教員にも、さまざまな相談をすることができます。このようにICUには、学生と教員が気軽にコミュニケーションできる環境が整っています。

アカデミックプランニングサポート

中等教育と高等教育の本質的な教育接続を目指す。グローバル・スタンダードで実践するリベラルアーツの知見の社会還元としても位置付け、生徒対象のものに加え、教育の現場に課題意識を持つ教員を対象とするプログラムも実施する。プログラムによって、オンライン、対面、ハイブリッドで開催。

CTLスタッフによるアドヴァイジング

●ICUにおける学びの仕組みについて理解をうながす

●留学や教職課程などを履修計画に組み込む手助けをする

●能動的なメジャー選択の実現を後押しする

●長期的な視点を伴ったプランニング支援を行う

学生による学生のためのアドヴァイジング

「ICU Brothers and Sisters」通称IBSと呼ばれる学生アドヴァイザーが、頼れる先輩として後輩をサポート。