学校推薦型選抜や総合型選抜といった年内入試の合格者が、大学入学者全体の5割程度を占めるようになってきた。一般選抜との両にらみで準備を進めている受験生も多いことだろう。ただ、年内入試は出願状況や入試結果、入試問題といった種々の情報が公表されていないケースが多い。そこで本稿では、入試情報が揃っている一般選抜のデータを中心に、2025年度(25年4月入学)の入試状況を振り返ってみよう。

変更点が多くあった新課程初年度の共通テスト

先般実施された25年度入試は、新課程入試の初年度に当たる。まずは、教科・科目構成が大きく変わった大学入学共通テスト(以下、共通テスト)の状況について、確認しておこう。国語や数学は大問数が増え、試験時間が延長された。地歴公民で科目編成が変わったことに加え、「情報」教科が新設されるなど、全体として受験生の負担増となる変更が多かったのではないだろうか。

そんな共通テストの志願者数は、49万5171人で、前年から3257人増。近年志願者減が続いていたが、7年ぶりに増加に転じた。

細かく内訳を見ると、現役生が42万5968人で、前年比6434人増。既卒生は6万4974人で、前年比3246人減。共通テストの志願者に占める割合は現役生が86.0%、既卒生が13.1%だ。近年は浪人を選択する受験生が減り、現役生中心の入試となっていることがこのデータからも見えてくる。残りの0.9%は、高卒認定試験の合格者や、外国の学校の修了者などだ。

続いて、本試験の平均点を教科・科目ごとに見ていこう。大問数の増加と試験時間延長で負担増が予想された国語だが、平均点は126.67点で前年より10.17点アップ。共通テスト導入後では最も高い数値となった。追加された第3問(実用的な文章)が比較的取り組み易いものだったことに加え、他の大問でも複数のテキストの組み合わせではなく単一のテキストからの出題もあったことなどが要因だ。同じく負担増が予想されていた数学では、「数Ⅰ、A」は53.51点で前年より2.13点アップしたものの、「数Ⅱ、B、C」は51.56点で6.18点ダウンとなり、事前の予想通り厳しい結果になったと言える。英語リーディングは大問数が増加したものの語彙数は少なくなり、平均点は57.69点で前年から6.15点アップ。新しく追加された「情報」は、事前に公表されていた試行問題の傾向を踏襲。さらに、ショッピングなど高校生にとっても身近な題材だったこともあってか、平均点は69.26点と他教科より高めの数値となった。

受験者の絞り込みを強化した東大の志願者数が大幅減

次に、国公立大の志願状況について見ていこう。文部科学省の公表によると、独自日程で入試を行う4大学(国際教養大、新潟県立大、叡啓大、芸術文化観光専門職大)を除いた国公立175大学622学部の志願者数合計は、42万8501人で、前年比5241人増。さらに国立大と公立大に分けて見ると、国立大は29万9739人で前年比24人増。公立大は12万8762人で5217人増。共通テストの平均点が全体的に高かった割には、国立大の志願者数が増えていない。増えているのは公立大で、中でも前期・後期と併願できる中期日程が前年比約6%増となっている。手堅く合格できそうな大学に、1回でも多く出願したいという受験生の安全志向が表れているようだ。

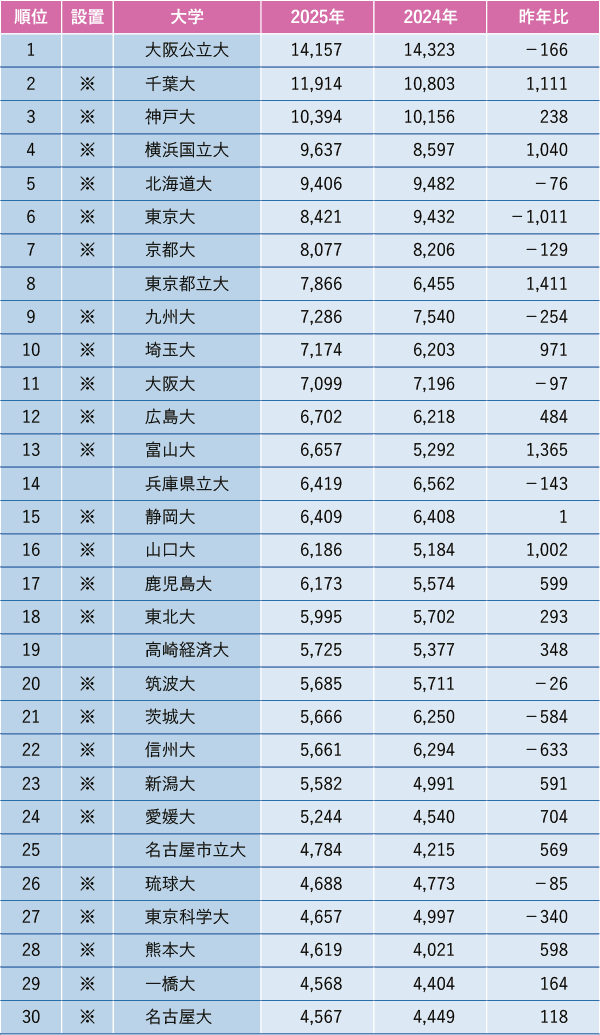

表❶ 国公立大 一般選抜志願者数

※は国立、無印は公立を表す。

※東京科学大の2024年は、東京医科歯科大と東京工業大の合計。

主要大学の個別の志願者数については、表1を見てほしい。国公立大で全国最多となったのは4年連続の大阪公立大で、1万4157人。大阪市立大と大阪府立大の統合によって誕生した大学で、統合の結果、国公立大では大阪大と東大に次いで全国トップクラスの定員規模をもつ大学となっている。2位は千葉大で1万1914人。大阪公立大の誕生前は、千葉大が1位を定位置としていた。3位は神戸大で1万394人。ここまでの3大学が志願者数1万人超えとなっている。それに次ぐのが、4位の横浜国立大で9637人だ。

注意したいのは、6位の東大だ。8421人で前年比1011人減となり、04年の国立大学法人化以降、最少の志願者数となったのだ。と言っても、急に東大の人気が低くなったと考えるのは早計だ。志願者減の背景には、東大が理科三類を除く5つの科類において、第一段階選抜を行う基準倍率を引き下げたことがある。共通テストの点数による受験者の絞り込みが強化されたことで、得点状況次第で東大へ出願したくても諦めざるを得なかった受験生が多数いたものと思われる。

東大と並ぶ最難関大である京大は8077人で7位に位置する。前年比129人減となっているが、これは昨年まで法学部の特色入試として実施されていた一般選抜後期日程が、学校推薦型選抜に移行したことの影響が大きい。前期日程のみで比較すると、277人の増加に転じ、4年連続の志願者増となった。

その他の旧帝大では、前年と比べ志願者が増えたのは東北大5995人(前年比293人増)と名古屋大4567人(118人増)の2校。東北大の志願者増は、24年11月に初の「国際卓越研究大学」として認定を受けたことの影響がありそうだ。志願者が減ったのは北海道大9406人(76人減)、大阪大7099人(97人減)、九州大7286人(254人減)の3校だ。旧帝大と並ぶ難関大である一橋大は4568人(164人増)。また、発足後初めての入試が行われた東京科学大は4657人で、統合元となった東京工業大と東京医科歯科大の前年志願者数の合計と比較すると340人減となっている。

早慶、関関同立… 主要私立大は志願者増

表❷ 私立大 一般選抜志願者数

主要な私立大学約100校を調査。

共通テスト利用入試、2部・夜間主コース等含む。

3月31日現在。

私立大については、軒並み志願者増となっていることが表2から読み解ける。主要な私立大学約100校を調査した大学通信の集計で、志願者数の上位30校のうち、27校が志願者増となっているのだ。大学入試における年内入試のウェイトが年々高くなっていることは事実だが、ここに挙げたような難関大や有名大では、今でも一般選抜の比重は決して小さくない。

志願者数1位となったのは千葉工業大で、16万2005人。都心部に所在せず、しかも総合大学ではない理工系大学が1位となったことは意外に感じられるのではないだろうか。人気の要因としては、1回の受験で複数の学部・学科の併願が可能であることや、共通テスト利用方式の検定料が無料であることなど、受験生目線に立った入試制度を整備していることが挙げられる。

2位は近畿大で、15万7563人。14年から11年間継続してきた志願者数日本一は今回で途切れたものの、前年比では1万420人増で相変わらず高い人気を保っている。3位は、近畿大が志願者数トップに躍り出る前年の13年までトップの座にいた明治大で、11万5323人だ。MARCH(明治大、青山学院大、立教大、中央大、法政大)では、他に法政大が5位、中央大が10位、立教大が12位、青山学院大が16位に入っている。5校いずれも前年より志願者を増やしており、特に大きく増えたのは中央大で7810人増だ。

4位は東洋大で、11万3762人。東洋大は一般選抜とは別に実施した「学校推薦入試 基礎学力テスト型」でも、2万人近い志願者を集めている。5位の法政大まで含め、5校が志願者10万人を超えている。

6位は、関西の難関大である立命館大だ。関関同立(関西大、関西学院大、同志社大、立命館大)では、他に関西大が9位、関西学院大が14位、同志社大が15位に入っている。MARCHと同様、関関同立も全て前年より志願者を増やしており、特に関西大は7195人増となっている。また、志願者数は隔年で増減を繰り返す傾向がある中で、関西学院大が5年連続で志願者数を増やしていることにも注目したい。

7位は早稲田大。長らく志願者数10万人以上をキープしてきたが、21年度に政治経済学部などで共通テストと大学独自の記述式問題を組み合わせた国公立大型の入試方式を導入したことで大きく志願者を減らし、24年度は9万人を下回った。今回、6518人増と志願者数を回復させたのは、導入5年目となり受験生への周知が進んだことに加え、先に触れたように東大が受験者数を絞り込んだことで、安全策から早稲田大の併願を増やした、もしくは、東大から志望変更した受験生がいたことも影響がありそうだ。早稲田大と並ぶ難易度の慶應義塾大は20位。4万132人で、2532人増となっている。

私立大入試で人気の上がった学部系統は

最後に、主要私立大約100校の集計から、学部系統別の出願状況を見ていこう。私立大の志願者数は全体的に増えており、全系統を合わせると前年を100としたときの指数が108となっている。前年と比較して、志願者の増加率が最も高かったのは「芸術」で、指数は123だ。ここでの芸術には美術や音楽などのほか、デザインなど文理融合的な要素を持つ学部も含まれる。

次いで多かったのは120の「社会福祉」と、119の「医療技術」。この2つは特に少子高齢化時代の中で社会から求められる技術や資格を身につけることができる系統だ。卒業後の進路まで見据えて学部選びをしたいという受験生が増えていることが窺える。続いて、「歯」が117、「法」と「国際」が各113。国際はコロナ禍で志願者数を大きく減らしたが、コロナ禍が一定の収束を迎え、留学など国際的な交流が元に戻ったことを背景に志願者数を回復させているようだ。ただし、同じグローバル系でも「外国語」は103で、志願者数は増えているものの、全体の伸び率と比べると小さな伸び方となっている。文系で他に伸びているのは、「文・人文」と「経済」が各110、「商」が108となっている。

文部科学省が進める「大学・高専機能強化支援事業」の中で、日本が世界から後れをとっているため人材育成を目指すとされているデジタル・グリーン分野。そのデジタルを担う「情報・メディア」とグリーンを担う「農」は、いずれも108で、全体と同様の伸び率だ。成長分野に対し、関心を高く持っている受験生も少なくないようだ。理系では他に、「生命」「理・工」が各107などとなっている。

コロナ禍で関心が高まった医療系では、「医」は106で全体を下回る伸び率となった。「看護」は100、「薬」は97と、さらに低い指数となっている。国際とは逆に、コロナ禍の収束に合わせて注目が落ち着いてきたということだろうか。「薬」の志願者が減っているのは、薬剤師国家試験の合格率が低迷していることも関係がありそうだ。一方、現役歯科医師の高齢化が課題となっている「歯」は、先に述べた通り117と高い指数となっている。

以上、25年度入試の状況の振り返りを行った。18歳人口の減少に加え、大学の新設・統合・廃止や、年内入試を中心とした入試方式の多様化など、大学入試を取り巻く環境は時代とともに大きく変わっていく。来年に控える26年度入試は、新課程2年目であることから、今年と比べて大きく変わってしまうことはないだろうが、大学ごとに個別に変更を予定している可能性がある。しっかりと情報を収集しながら、生徒の指導にあたりたい。

<おすすめ記事>

国際基督教大学

ICUのリベラルアーツ教育

学年も専修分野も超えた「垣根のない学び」が学生を育てる<㏚>

関西学院大学

キャリアセンターをハブにした「オール関学」で学生の豊かな未来を開く<㏚>

千葉工業大学

日本一の志願者数を集めた千葉工業大学

数多くの受験生を引き付けるその魅力に迫る<㏚>

神奈川大学

2種類の総合型選抜や英語外部試験利用の導入など

新しい入試制度で受験チャンスが拡大<㏚>

成城大学

「学生中心」のリベラルアーツから広がる多様な学び2026年度から「国公立大学併願型」の新入試を導入<㏚>

高崎商科大学

地域で活躍する人材育成のため、個々の受験生の特性を正しく評価する高崎商科大学の入試改革<㏚>

金沢工業大学

学びへのモチベーションを育む高大接続プログラム「KIT入学教育」<㏚>

ものつくり大学

ものつくり大学の学生はなぜ企業から選ばれるのか?

専門家が指導する徹底した実技・実務教育とインターンシップ制度が社会を支える真の「テクノロジスト」を育てる<㏚>

東京工芸大学 工学部

カリキュラム・アドバイザーと並走しながら学びのライフスタイルを作り上げる<㏚>

白百合女子大学文学部

学生1名を教職員2名で支える「Wアドヴァイザー制度」スタート

「学び」と「キャリア」を接続し、多彩な進路選択をバックアップ<㏚>

東京家政大学

「教える」と「創る」のプロフェッショナルを目指す東京家政大学の学び<㏚>