-

関西学院中学部では、スクールモットーの「Mastery for Service(奉仕のための練達)」を体現するグローバルリーダー育成のために、「キリスト教」「読書」「英語」「体育」「芸術」を教育の5本柱としている。その中の「読書」の実践となるが「読書科」という60年以上続く伝統的な授業だ。「読書科」という教科名だが、その内容は読書の習慣づけだけでなく、図書館の活用を基盤とした知識や情報の収集や活用にはじまり、課題の発見、考察、解決へと展開していく探究的な学びだ。司書教諭であり読書科の担当を20年以上務める河野隆一先生に、読書科の具体的なカリキュラムや本を通した学びの意義などを伺った。

創立時から図書館を学びの中心に置いた教育を実践

─まずは、読書科の授業が誕生したきっかけを教えてください。

本校は1889年にアメリカの宣教師ランバス博士が創立した、キリスト教を教育の根幹とする学校です。第二次世界大戦を経た1947年に、新制中学校として現在の関西学院中学部が発足しました。戦後の新たな教育において、アメリカの哲学者であるジョン・デューイの課題解決学習の流れを汲み、図書館をベースにした授業を構築していこうという動きがありました。この指導にあたったのが中学部の初代部長である矢内正一です。1951年に始まった「生活指導科」の授業の中で読書・図書館指導を行い、1967年に正式な科目として「読書科」が誕生しました。

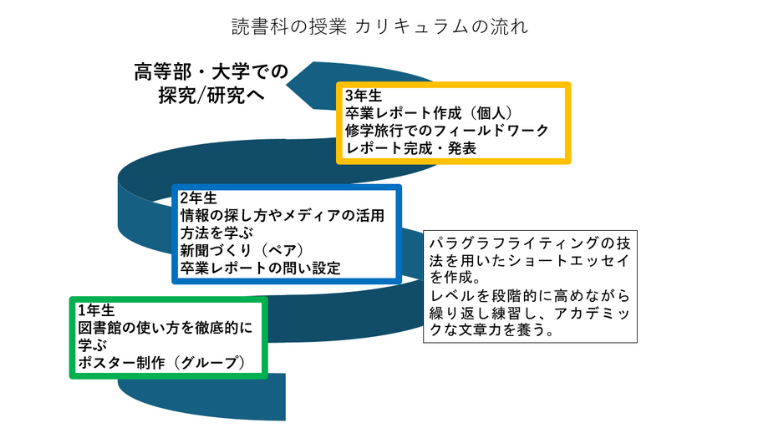

当初は1年生を対象にしたもので単元学習に近いものでしたが、1970年代からは全学年で取り組むようになったことで次第にカリキュラムが整えられていきます。現在は基礎から応用に螺旋的に進む体系的なカリキュラムをベースに、毎年授業内容などをブラッシュアップしています。

「読書」だけではない読書科の学び

─読書科のカリキュラムを教えてください。

おもに「総合的な学習の時間」を使い、1年生は週1コマ、2、3年生は週2コマ、学校図書館で授業を行なっています。

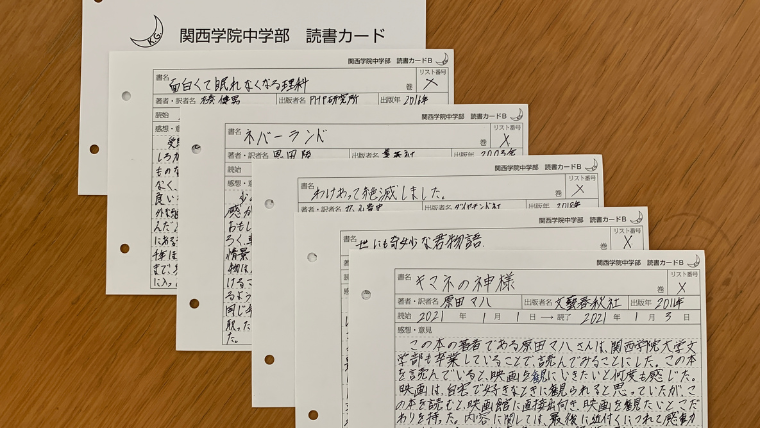

1年生ではまず図書館の利用方法を徹底的に学びます。2年生では情報の探し方や活用方法といったメディアリテラシーを身につけ、2年生の冬から3年生にかけては、1万字に及ぶ卒業レポートの作成に取り組みます。

文章力については、全学年を通じてパラグラフライティングの技法を用いたショートエッセイを作成し、教員による添削を受けます。レベルを段階的に高めながら繰り返し練習することで、螺旋的にアカデミックな文章力を養います。

また、学びの形も段階を踏んでいます。1年生はグループでポスター制作、2年生はペアで新聞づくり、3年生は個人でレポート作成に取り組みます。このように全体から少人数、そして個人へと進むことで、スモールステップを重ねながら学びを深めていきます。

─学びの最初が、図書館の利用指導からなのはなぜですか?

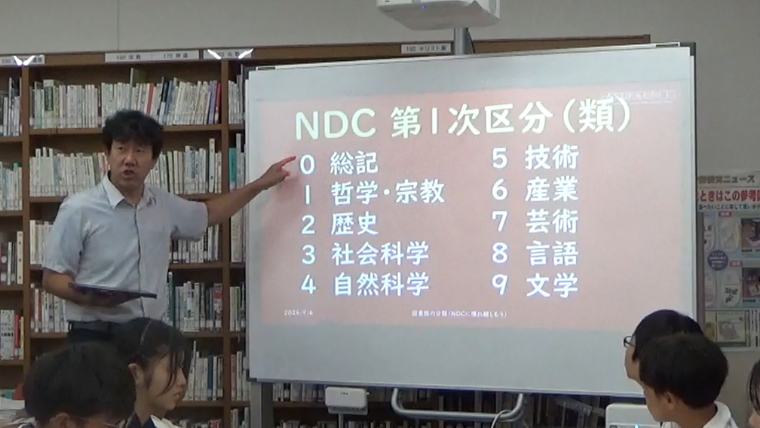

中学受験で入ってきた生徒のほとんどは、受験に必要な主要科目に多くの時間を割いてきたと思います。主要科目の教科書や問題集で取り扱っていることはほんの一部です。一方で、世の中には非常に広い分野の学びがあります。図書館はそうした広い世界を知る一歩に最適なのです。日本の図書館では「日本十進分類法(NDC)」によって、本を「総記」「哲学」「歴史」「社会科学」「自然科学」「技術」「産業」「芸術」「言語」「文学」で分類しています。体系化されていることで、各分野の学びの入り口としてとてもわかりやすい。インターネットは非常に広い情報の世界にアクセスできますが体系化されていないため、まずは図書館で情報を扱う技術を身につけていくように進めています。

─2年生では具体的にどのようなことを学ぶのですか?

参考図書やオンラインデータベースの使い方をはじめ、「情報カード」を使った情報の整理方法、マインドマップやブレインストーミングを用いた思考整理や展開のやり方などさまざまです。「情報カード」は民族学者・梅棹忠夫氏の著書『知的生産の技術』で紹介されている理論を持ち込んだもので、B6の紙に情報をまとめて、分類・整理するカード式データベースの元祖です。今はアプリなどを用いた電子的なデータベースが主流であり、検索をするうえでも優れていますが、情報整理の基本を体験的に身につけるために、まずはアナログで調べた内容と出典を書きこんで使っています。3年生からは情報カードをアプリに置き換えることも自由で、どちらを使うかは生徒に任せています。2年生の学びで最も力を入れているのは、確かな情報を入手する方法です。論文などを書く際に収集した情報は出典やソースを明らかにしておかなければいけないということや著作権についてなど、メディアリテラシーを学びます。

─1、2年生で学んだことが3年生の卒業レポート作成にそのまま役立つわけですね。つまり読書科という授業は、本を読むことだけではなく、読み書きやメディアリテラシーなどすべての学びの基礎をかたちづくるようなイメージでしょうか?

その通りです。読書科の「読書」は「書を読む」という意味だけでなく「読み」「書き」という意味も含めているのです。中学部での読書科では「読書生活の形成と深化」「自主的自立的学習の体得」「高度情報化社会に対応する情報活用能力の育成」による、自立した探究者の育成を教育目標としています。ひらたくいえば、自らのテーマを研究する大学や課題を見つけてその解決に取り組む社会で必要となる力のベースを、中学生のうちからしっかりと身につけていき、高校・大学で伸ばしていくための内容となっています。また、そのための自ら課題に取り組む姿勢や探究者としての精神も養っていきたいと考えています。

修学旅行をフィールドワークに取り入れた卒業レポート

─卒業レポート作成の工程をくわしく教えてください。

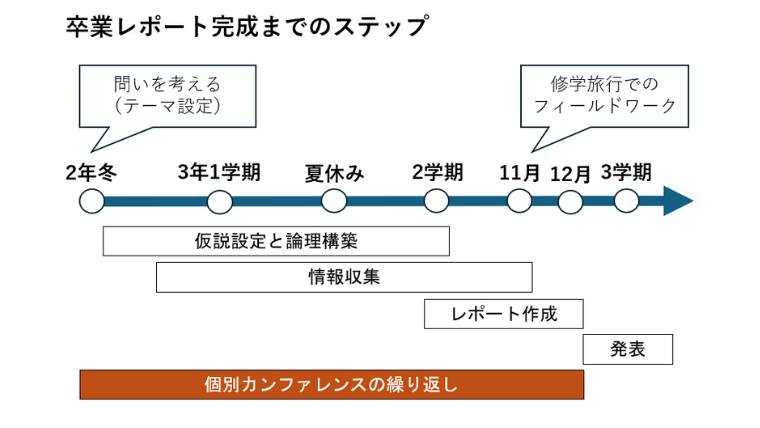

2年生の冬にスタートし、冬休みの間に各自がテーマとなる問いを考えます。卒業レポートの作成に当たっては、3年生の11月に実施する九州・長崎への修学旅行でのフィールドワークを取り入れているため、テーマもそれに即したものを考える必要があります。九州なので、薩摩藩や明治維新、長崎の原爆投下など歴史的なものが多いですが、九州新幹線やご当地キャラ、長崎出身の芸能人などに関連したテーマもあります。3学期の最初の教員との個別カンファレンスを経て問いが確定すれば、仮説となる答えを考えたり、目次となるアウトラインを決めたりという作業に移ります。

そして3年生の1学期はひたすら情報収集です。ある程度情報が集まった段階でまた個別カンファレンスを行い、「アウトラインに沿うにはこういう情報が足りないのでは」「こういうアプローチで情報収集をしてみてはどうか」といったアドバイスをしていきます。たとえば「指宿市の砂蒸し風呂について調べたいけれど資料がない」という生徒には、「指宿市の観光協会や市役所の観光課へ問い合わせをしてみてはどうか」というように、図書館やインターネットだけでは調べきれないことをどうやって調べればよいのかを一緒に考えます。夏休みも情報収集期間なので、大きな図書館や専門図書館に足を運ぶ生徒もいます。生徒によっては、11月のフィールドワークが待ちきれずに夏休みに先に長崎に旅行に行く生徒もいるくらいです。

2学期に入ると集めた情報をもとにレポートを書き始めます。序論ができた時点で、また個別カンファレンスをし、1章ができたら提出して添削してまた個別カンファレンスという工程をくり返し、最後に11月の修学旅行でのフィールドワークを反映し、12月に卒業レポートが完成します。

3学期にはスライドを使った発表会と質疑応答を行います。ほかの生徒からの質問にすぐに答えられないことも多いですが、そうした経験も高等部や大学で取り組む卒業論文作成の糧になります。

─レポート作成のスタートとなる「問い」をどのように立てるかは、生徒にとっても難問だと思いますし、その指導にも工夫が必要だと思います。河野先生はどのように取り組まれていますか?

まず、問いを立てるためには最低限の知識が必要になります。土台となる知識があるから問いが生まれ、その問いの答えを探すためにまた知識を収集します。その知識を得るための場所が図書館です。1年生の時の図書館指導はまさにこのためにあります。そして、次のステップには2年生で学んだ情報整理や思考方法などの技術を使っていくわけですが、やはり最も重要になるのは、教員との個別カンファレンスです。話し合いを重ねることで、生徒たちそれぞれのテーマが明確になっていきます。私はもともと日本史が専門なのですが、私の専門外のテーマに取り組む生徒も多いです。どんな答えが出るのかわからないテーマは、私もわくわくしますね。

─個別カンファレンスは何名の教員が担当されているですか?

本校では、現在読書科の指導教員は基本私だけなので、もう1名後任となる教員がサポートに入ってくれていますが、個別カンファレンスの対応をしているのがこの2名のみです。本来であれば、さまざまな専門分野を持つ教員が指導にあたることで、生徒の卒業レポートのテーマも幅広くなりますし、教員との対話から生徒がより多くの気づきを得ることができるものだと思います。

ただ、中学部の卒業レポートはもともと修学旅行でのフィールドワークを前提としたものです。ある程度枠組みがあり、範囲が狭くなることでテーマ設定をやりやすくするという狙いがあるため、現在のところは中学部でのレポート作成を高等部で行う論文作成の予行演習という位置付けで考えています。

生徒が成長を感じるのは中学部卒業後

─インターネットやICT技術が発達したことで、読書科のカリキュラムに変化はありましたか? また逆に変わらないことはなんでしょうか?

私が読書科の教員になった2001年当時、卒業レポートは論文用紙に手書きで作成していました。現在はWordで作成し、最終発表会ではPowerPointを使います。さらに、コロナ禍を経て、提出物をネットワーク上ですぐやり取りできたり、面談をオンラインで実施できたりするようになりました。これらは大きな利便性の向上だと感じています。

生徒の側に立ってみると、インターネットによって情報収集の手段が多様化しました。良し悪し両面ありますが、恩恵の方が大きいのではないでしょうか。昔は、知りたい情報を入手するために、たとえばある論文の内容を知りたいと思った時には大学図書館や専門図書館に直接足を運び、論文集から探し出して読む必要がありましたが、今なら海外の論文も含めてインターネット上で公開され、PDFで見ることができるものがたくさんあります。一方で、インターネットには不確かな情報も多く、また、情報が消えてしまい出典としてURLを控えていても確認ができない場合などもあります。まさに情報リテラシーのスキルが求められるようになったと思います。

─3年間の読書科の授業を通して、生徒はどのように成長しますか?

主要教科の授業ではあまり目立たない生徒が、卒業レポートでは驚くほど生き生きと取り組むことがあります。中学部で取り組んだテーマを高等部でさらに発展させ、大学での研究へとつなげていく生徒もいます。

自分が学びたいテーマを見つけ、そのテーマにどのようにアプローチすればよいかを身につけること。それこそが「自立した探究者を育てる」という読書科の教育目標です。生徒が中学・高校・大学と段階を追って学びを深めていってくれることは、私にとって大きな喜びです。

生徒本人が成長を実感できるのは、中学部を卒業してからということが多いようですね。本校では高等部でも様々な探究をしたり、卒業論文を作成したりしますが、中学部時代よりも高いレベルでできるようになっています。また、大学に行ってレポート作成やゼミ発表をすると、自分は今まで中学部、高等部とやってきた経験があるのでノウハウが身についていることに気づくようです。もちろん、社会に出てからも大いに役立つスキルとなります。

自ら学ぶ姿を、大人が子どもに示すことが一番

─最後に、子どもが自ら学ぶ力を手にいれるために、中学生以下の子どもを持つ保護者の方がどのようなことを心がけていけばよいのか、アドバイスをお願いします。

子どもとたくさん話をしてほしいと思います。世の中のことや仕事のことなど、大人が社会でどのような役割を果たしているのかを子どもに伝えていくと、子どもの考え方やモノの見方が広がっていくのではないでしょうか。

子どもが好きなことを一緒に探究していくのも大切です。少し難しいかもしれませんが、大人も答えを持たないテーマに共に挑戦することが理想的です。答えのない問いを見つけ、問い続けることは、まだAIにはできない人間ならではの営みです。

大人が探究を楽しむ姿を見せることは、子どもにとって大きな刺激となります。そうした姿勢こそが、次の世代に「学び続ける力」を伝えていくのではないでしょうか。

読書科を担当する河野隆一先生