山脇学園中学校・高等学校では、2025年3月14日(金)、15日(土)の2日間にわたって山脇サイエンスEXPO(YSE)が開催された。このイベントは、同校の生徒が授業や自主活動で取り組む探究学習の成果を発表するもので、当初は中高の理数系のクラスのみの発表会であったが、少しずつ参加が広がり、今年度は中学1年生から高校2年生までが発表や聴き手として参加するとともに保護者など外部からの来場者を迎えての開催となった。開会式などが行われた初日の様子をレポートする。

理数系クラスのみの発表会から学園全体の行事へと発展

山脇学園では、人文・社会・自然科学のどの分野でも活躍できるスキルとマインドを持ったサイエンティストの育成に向けて、英語コミュニケーション力や探究的な学力、データ分析力などを総合的に身につけるため、中高6年間を通した分野横断のカリキュラムを設置している。

中学では「サイエンティスト」(科学分野の課題探究に必要なスキルを習得する授業)や国語科「知の技法」(テーマレポートやプレゼンテーションで言語技術を磨く授業)、社会科「ELSI」(科学技術を倫理・社会・法的判断に照らして考える授業)、「探究基礎」(データサイエンスの基礎や社会調査、プレゼンテーションについての授業)を履修し、3年生では「チャレンジプログラム」として、自然科学をテーマにした「科学研究チャレンジ」、英語をツールにさまざまなテーマに取り組む「英語チャレンジ」、自由なテーマの深掘りをする「マイチャレンジ」の3つのプログラムに分かれた探究活動に取り組んだ。高校では、サイエンスコースと国際教養コースに分かれ、サイエンスコースでは中学での科学研究チャレンジプログラムを履修した生徒を中心に、さらに深い研究活動に打ち込んでいく。

このうち中学3年生の科学研究チャレンジプログラムと高校のサイエンスコースの研究発表の場として開催されるようになったのが、YSEだ。より多くの生徒に発表する場を広げるとともに、聴き手としての生徒の経験値を高めてほしいという思いから、発表・見学のどちらも参加する生徒の数が増えていき、今年度は、「高1・高2サイエンスクラス」「高校有志」「中3科学チャレンジプログラム」「中3マイチャレンジプログラム」「中3英語チャレンジプログラム」「中2有志」「SI部(個人研究・ビオトープ班)」の生徒による発表が行われることとなった。

「探究はものごとの本質を見極めるプロセス」

山脇ホールで行われた開会式では、校長の西川史子先生と実行委員の高校2年生の生徒が挨拶。

西川先生は開会の挨拶で、「探究というものはものごとの本質を見極めようとするプロセス」とし、「みなさんが自分のテーマで取り組んだ本質へのプロセスを聞くことを楽しみにしている」と語り、初めて人前で発表する生徒も「恥ずかしがらずにぜひ堂々と取り組み、質問などの対話を楽しんでほしい」とエールを送るとともに、見学する生徒には「受け身でなく自分だったらどう考えるかという意識を持ち、積極的に参加してほしい」とうながした。

実行委員の高校2年生のW.Mさんは挨拶で「中学生のみなさんは先輩の発表を見てたくさんの質問をしてください。高校生のみなさんは今までの経験をもとに後輩たちにアドバイスをしてください」とお互いによい刺激を与え合うように呼びかけて、「見学者も発表者も学年や立場にとらわれず、いいYSEにできたらいいと思います」と締め括った。

YSEの企画・運営は生徒が実行委員会を組織して主体的に行っており、開会式も実行委員の生徒が司会進行を担当した。

英語をツールとして自由に使いこなしたプレゼンテーション/中3英語チャレンジプログラム

英語チャレンジプログラムのクラスの発表では、中学3年生が英語でのディスカッション・探究プログラム・留学生との交流・探究エッセイなど、さまざまなプログラムにチャレンジした成果を発表。英語でポスターを制作し、おもに英語でのプレゼンテーションが行われた。見学者の生徒が英語で質問して発表者の生徒が英語で答えたり、見学者に頼まれて英語と日本語の両方でプレゼンテーションをしたりするなど、臨機応変に対応する姿が見られた。

発表内容は、K-POPの欧米向けマーケティング、日本の女性総理の登場、テレビ番組の衰退、青い色の食べ物と食欲についての考察、子どもの精神年齢の国際比較など、海外生活や国際交流の際の疑問をきっかけにしたものが中心となっていた。

子どもの精神年齢についての国際比較についてポスター発表をした生徒の話

「私は幼稚園のころアメリカで過ごした経験があり、日本に帰国後に日本の子どもたちと接する際になんとなく違和感を持っていました。マイチャレンジを機にその経験を思い出し、日本の子どもは同年代のアメリカ人の子どもに比べて精神年齢が低いのではないかという仮説を立て、国別の子どもの精神年齢を比較したいと考えました。ただ、精神年齢についての国際比較データはなかったため、どういった調査をすればよいのかを考えた結果、今回は親の子育ての仕方やどういった子どもになってほしいと考えているのかというデータ、日本とアメリカの教育のちがいについてのデータ、満足度や幸福度に対するデータなどをもとに、日本とアメリカの子どもの『自立』のちがいを明らかにしました。今後は北欧諸国などほかの国についても調査を広げていきたいと思います」

実験手法に試行錯誤をくり返し、失敗からも多くを学んだ経験を発表/中3科学研究チャレンジプログラム

科学研究チャレンジプログラムの発表では、多くの生徒が初めて取り組んだ本格的な科学研究について、その試行錯誤をふくめて紹介をしていた。ポスター展示だけではなく、実験に使った装置の実物を展示したりタブレットを使って動画を見せたりといった、具体的な実験や観察をともなう理科研究ならではのプレゼンテーションもあり、見学する生徒の興味をひいていた。

発表内容は、発光生物による環境にやさしいライトづくり、生分解性マルチシート作成に向けた検証実験、全自動ベビーカー、残飯と食虫植物を使った肥料づくり、医療系検索アプリ、レモンを生かすジャムづくり、落ちないリップについてなどで、生物、化学、ものづくり、数理情報、物理といった科学分野に中学生ならではの着眼点で取り組む研究が多く見られた。

何人かの生徒に話を聞いた。

モリンガという植物について調べた生徒の話

「私は将来的に肌について研究したいと考えていたので、それに関連することを調べたいと考えていたのですが、肌に関わる研究となると実験で肌に薬品などを塗ることでトラブルが起きる危険性もありどのように実験をすればよいのか迷いました。先生から食肉店等で購入できる家畜の皮部分を使っての実験なども提案していただき、いろいろと検討を重ねていたところ、栄養価などで注目されているモリンガという植物を知り、環境についても興味があったため、今回はモリンガの水質浄化についての研究発表にしました。テーマの設定に時間がかかってしまい、具体的な実験を行うことができなかったので、ポスター発表では今後の実験計画が中心になっています。実験結果を発表できなかったことは残念ですが、肌に限らず水質浄化など環境について視野を広げられたことやたくさんの情報収集ができたことはよい経験になりましたし、自分なりに調べたことを発表する今回のYSEでの経験も大切にして、次からの研究に活かしていきたいと思います」

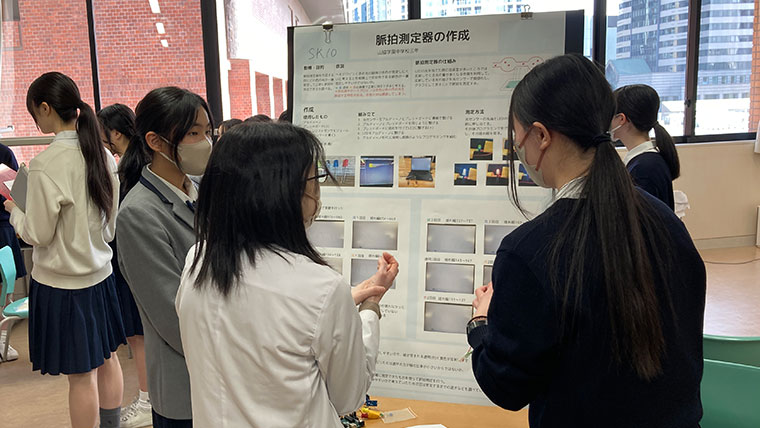

光の色による脈拍測定の正確性のちがいを調べる研究に、2名で取り組んだ生徒の話

「今回の研究では脈拍想定器に使用するライトは、どの色がもっとも安定して正確な結果を出すことができるのかについて調べました。色によって反射しやすい色としにくい色があるため、何色のライトを使えばよいのかを知りたいと考えたからです。実験では、光センサーとLEDの先端を合わせて肌に押し当て、プログラミングを使ってグラフで数値化し、振れ幅を確認しました。結果的に、肌に押し当てるという方法だとまったく同じ環境で比較できないこともあり、今後は測定方法を改善したいと考えています」

「今回の研究発表のおおもとになっているのは、災害救助ロボットの開発です。私ともう1名とのペアで高校での災害救助ロボットの開発を目指しているのですが、災害救助ロボットに必要な機能として脈拍測定による被災者の捜索や状況把握を想定しているため、より正確な脈拍測定器を作りたいと考えました。人の役にたつロボットをつくりたいので、今回の実験結果を参考にしつつ、一歩ずつ目指す災害救助ロボット制作へと進んでいきたいです」

生徒一人ひとりが自分なりの理由とこだわりで設定した研究テーマの掘り下げに挑戦/中3マイチャレンジプログラム

マイチャレンジプログラムの発表では、自分の興味・関心をもとに自由なテーマを決め、仮説を立てて検証した成果を展示。自由でバラエティに富んだテーマが多く、調査研究ではアンケートなどを活用した生徒もいた。

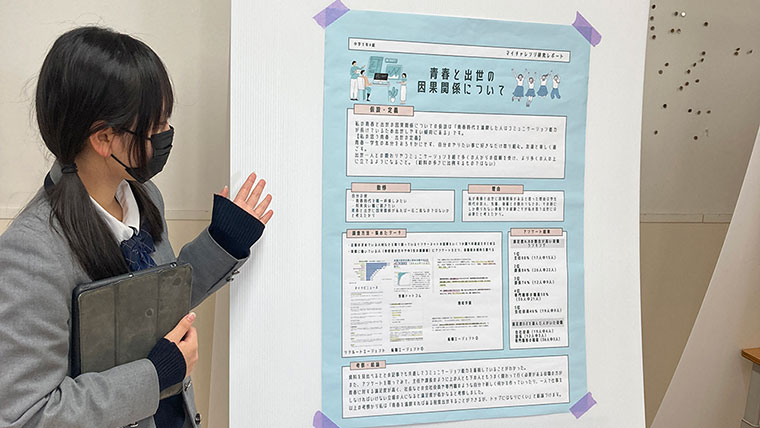

青春と出世の因果関係について研究した生徒の話

「マイチャレンジはテーマ選びが自由な分、どんなテーマを選べばよいのかにかなり悩みました。私は自分がやりたいことを考えて、中高の学校生活を思い切り楽しみたいということと、将来よい仕事に就きたいという2つのやりたいことを両方かなえる一石二鳥の方法はないかと考えたことから、このテーマに行きつきました。そしてテーマが決まっても、青春とは?出世とは?という定義を決める必要があり、次にどうやって調査したり検証したりすればよいのかを考える必要があるなど、難問の連続でした。文化祭での中間発表では、来場した本校の保護者の方にアンケートに答えてもらい、それだけでは足りないのでインターネットを使って中3の保護者に協力のお願いもしました。結果約120名もの社会人の方の回答が集まり、今回の発表に活かすことができました。結果は、主任など上の人とも下の人ともうまく関係を築く必要がある役職の人は、中高でたくさんの友人をつくるなどしてコミュニケーション能力を高めてきた人が多く、社長や弁護士、医師といった専門職の人はコミュニケーション能力よりも一人で独創性を磨いてきた人が多い傾向にあるということがわかり、とても興味深かったです。研究は大変でしたが、ひとまず結果をだすことができて嬉しいです。アンケートに答えてくださった保護者の方から、『おもしろい研究テーマですね』『がんばってください』といったコメントをいただけたことが大きな励みになりました」

中学での探究の経験を活かし、将来を見据えた本格的な研究に着手/高1・高2サイエンスクラス

高1・高2サイエンスクラスの発表は、中学校で学んだ研究活動の基礎的な知識と倫理観、チャレンジプログラムでの実践をもとに研究に取り組むもの。テーマは環境問題など社会的な課題解決にチャレンジするテーマもあれば、自分の好きなものをひたすら探究し続けるテーマなどバラエティに富んでいるが、いずれの研究も実験手法には工夫を凝らしている点が印象的だった。また、学外のコンテストや学会発表に参加している生徒も多く、大学や将来の進路選択につながる本格的なものが多く見られた。

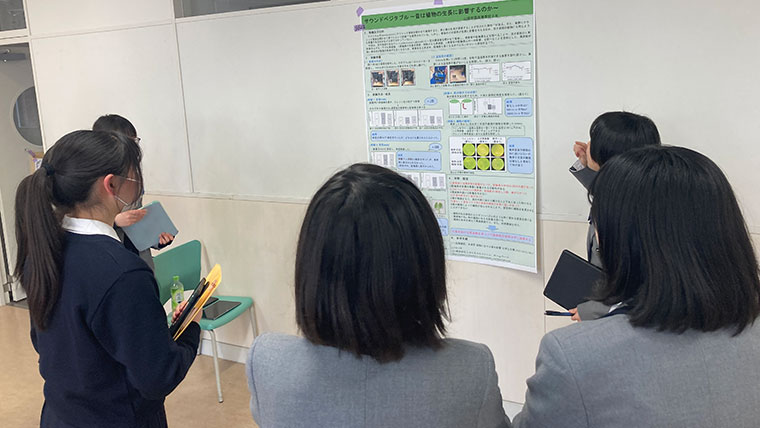

音が植物の成長に影響するのかというテーマに2名で取り組んでいる生徒の話

「マカラスムギにクラシック音楽を聞かせて栽培すると生長が促進されたという論文や、実際にクラシック音楽を聞かせて育てたという野菜が販売されているものの、音のどの要素が生長に影響しているのかはまだわかっていないことも多いから、私たちは周波数に注目した研究に取り組みはじめました。今回は順を追って5つの実験をし、結果として周波数によって葉の細胞が変化したことが認められたことから、私たちは植物の生成を妨げる周波数があるのではないかと考えました。もしそれが実証できれば周波数を利用して除草が可能になるかもしれません。このアイデアをもとに次の研究につなげていきたいと思っています」

「私はもともと動物が好きで、中学3年生の時は動物に関する研究をしました。高校に入ってからは2年間、この音と植物の生育についての研究に取り組み、現在は生物全般への興味が広がりました。もともと科学チャレンジプログラムをやりたくて山脇に入学したので、中学の時の研究も楽しかったですし、自分のやりたい研究テーマに没頭できるサイエンスクラスは最高の環境だと思っています。これからもどんどん研究活動に取り組んでいきたいです」

光る泥団子の作り方について研究している生徒の話

「私は子どものころから泥団子をつくることが好きで、ピカピカに光る最強の泥団子をつくりたいと考えて研究に取り組んでいます。もともと幼児教育や保育現場で泥団子づくりは遊びの一環として取り入れられてきましたが、一時期から「光る泥団子」がブームになり、光る泥団子づくりキットが販売されているほどです。けれど、「泥団子が光る」という現象を学術的に取り扱った研究は少なく、主観的な知見が多いことから、今回は「サラ砂」といわれる材料が、「泥団子が光る」効果を高めるのかを実験しました。実験のポイントのひとつが、光り方の測定方法です。数値化するために、先生に相談したり調べたりして、泥団子に光を当てて反射した光の円の大きさを測定することにしました。自分が調べたいことを実験として成立させるために、どのような手法をとればいいのかを考えることは難しいことも多いですが、いろいろと工夫することはおもしろく、何より泥団子づくりが大好きなので、研究は楽しみながらやっています」

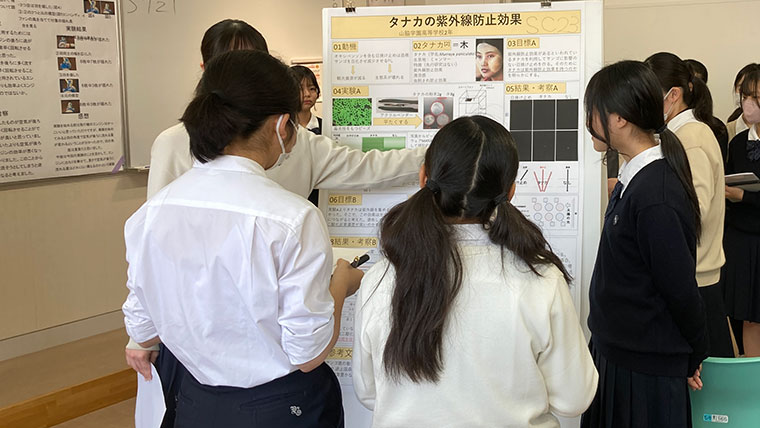

「タナカ」という日焼け止めに使われている植物の紫外線防止効果について2名で研究している生徒の話

「『タナカ』とはミャンマーで日焼け止めとして顔に塗られている植物化粧品です。もともと化粧品に興味があって調べていた際に『タナカ』を知り、天然植物由来の日焼け止め化粧品をつくることができれば、海洋汚染などを防げるのではないかを考え、実際にその効果を調べるところから私たちの実験はスタートしました。けれど、実験の結果、逆にタナカを塗ると紫外線を集めてしまうことがわかりました。そこで私たちは、その紫外線を集める効果を利用して植物の光合成を促進させることに利用できるのではないかと考えて、タナカを塗布して光合成量についての実験を行ったところ、乾いて白っぽくなったタナカは可視光線を反射していることがわかりました。現在は、その結果をもとに、光合成に関係する紫外線のスペクトルを調べる実験に取り組んでいます。一連の実験では仮説と真逆の結果が出ることが続きましたが、それについて特に落ち込むことはありません。私たちはふたりともポジティブな性格なので、出た実験結果をおもしろいと思い、それを次にどう活かすかを考える方が楽しいからです。ふたりで話し合うことで、次々に新しいアイデアが浮かんできます」

「この研究はコンテストなどでも発表しています。YSEでは中学生や一般の方がたくさん見学に来られるので、わかりやすい説明をするように心がけています。たとえば、中学の理科で習う用語までを使い、それより難しい言葉には解説を入れるようにしています。私は環境問題に興味があるので、将来はSDGsで挙げられているような世界の課題に取り組んでいきたいと思っています」

先輩の研究への熱意を受けて、自分たちのチャレンジに向けて意欲/中1の見学者

見学に回っていた中学1年生の生徒たちからも、コメントをもらった。

「いくつか見学したポスター発表の中で、中学3年生の『全自動ベビーカー』がとてもおもしろかった。ベビーカーを全自動にするという発想が、自分には思いもつかないものだったのですごいと思った」

「私も『全自動ベビーカー』に興味を持ちました。発表では何回もプログラミングを改善した話を聞き、よりよいものを目指していく姿勢を尊敬しました」

「私は『茶葉の抗菌作用』の研究が、茶葉という身近なものをテーマにしているので、興味をひかれました」

「遺伝子の発表で、親の遺伝子が子どもにどのように関連するのかを初めて知ったのでおもしろかったです」

「災害のトラウマの発表では、身体の怪我だけでなく心の怪我も治療する方法がちゃんとあることを知って、どんなふうに治療すればよいのかなど自分でももっと知りたくなりました」

「実験がやりたくてこの学校を受験したので、科学チャレンジの発表にはどれもわくわくしました。自分も3年生になったら研究に取り組むことになるので、できるだけたくさんの発表を見て、自分がやってみたいことを見つけたいと思います」

「K-POPやヘアケアの方法など、こんなテーマを研究してもいいんだと思える発表がたくさんあっておどろきました。こんなふうにいろいろ自分で好きな発表を回れるので楽しいです」

今後も山脇らしい生徒主体のイベントとして盛り上げていきたい

初日は各教室やイングリッシュアイランド(英語学習スペース)を活用したポスター展示を、見学者である中学1、2年生を中心とした生徒たちが自由に巡り、校内のあちこちで熱心に感想シートを記入し、教室に設置されたボックスへ投函する様子も見られた。

感想を記入するための部屋も用意されており、室内には明日の来場者に向けての学校案内や生徒の意識調査のポスターの展示に加え、来場者への回答を依頼するアンケートなども設置。来場する保護者に、より深く自分たちの学校を知ってもらおうという生徒たちの熱意の表れだ。そのほか、教室番号が一目でわかる大きな文字での案内、教室の入り口に教室内のポスター展示の内容が一目でわかるミニポスターなど、来場者がスムーズに校内を巡るための温かい気遣いを感じることができた。

初日を終えた感想を、生徒と先生に聞いた。

実行委員長の高校2年生の生徒の話

「私はこれまで山脇祭等で実行委員を務めたことはありませんが、中学から科学チャレンジプログラムに参加しており今回は、その経験を活かせるのではないかと考え、実行委員に入りました。実行委員長のおもな仕事は、生徒側のやりたいことをとりまとめて先生に相談し、実現できそうなことと難しいことを考え、調整していくことです。今年ははじめて保護者の方など多くの来場者をお迎えするため、どうすれば楽しんでもらえるかということも考えました。実行委員会では私たち高校2年生だけでなく中学3年生、高校1年生にも役職を担当してもらい、今年の経験を来年の開催に活かせるようにしています。自分の研究発表もあり、準備はたいへんでしたが、たくさんの人に発表を見てもらえることは嬉しいので、最後までがんばりたいと思います」

入試広報部の堀江綾先生の話

「今年初めて、全学年の生徒が参加するイベントとなりました。高校は卒業式を終えていますが、明日は、卒業生の中にも聴き手として参加する生徒がいます。当初は1日のみの開催予定でしたが、保護者の方を迎えるにあたってリハーサル的にポスター発表を行うと同時に、生徒が発表をしっかりと聴くために学内のみで開催する1日目と、保護者など外部からの参加者を迎える2日目との2日間開催に変更しました。

1日目を終えての感想は、まず想像以上に聴き手である生徒たちが熱心に参加していたことです。特に中学1年生は、目をきらきらとさせて先輩の発表に聞き入っていましたね。校内のあちこちで、感想シートに驚くほどびっしりと研究発表についてのコメントを書き入れている姿も見かけました。普段の授業でも感じたことや考えたことをまとめて文章化することを繰り返しているので、感じたことをアウトプットするのが得意な生徒たちが多いせいかもしれません。何より発表する生徒たちの研究にかけた想いが伝わり、それに応えての行動であれば嬉しいですね。

発表を見ていて印象的だったのは「英語チャレンジプログラム」。ほとんどの生徒は英語でのポスター発表を英語でプレゼンをしていましたが、わかりやすいようにプレゼンのみ日本語で行う生徒や英語での発表後に日本語での質疑応答をして解説をする生徒など、聴き手にわかりやすいように臨機応変に対応していて興味深かったです。

イベントの実施にあたっては、中学3年生から高校2年生までの生徒が中心となった実行委員会が主体となり、企画から当日の運営までを担当しています。保護者を迎えるのは初めてですが、生徒たちが自然と、校外からの来校者向けにわかりやすい案内表示や発表内容に興味を持ってもらえるようなポスター展示などを工夫していて驚きました。文化祭や学校説明会といった催しにも生徒たちが積極的に企画・運営に携わっているので、そうした知見が生かされているのかもしれません。

明日は保護者の方もいらっしゃるので、今日とはまたちがった盛り上がりになりそうですが、いずれにせよ生徒たちにとって貴重な経験になると思います。今年のYSEを終えたら、生徒たちの意見も取り入れつつ、来年以降どのようなスタイルや規模でイベントを開催するのかを検討していく予定です。今後もぜひ継続していきたいと思いますし、本校の学術的文化祭のような位置付けで、文化祭や体育祭といった本校の他の学校行事と同様に生徒たちが主体となりどんどんと発展していってほしいですね」