十年一昔という言葉もあるように、10年間で大きく業績が上がる企業があれば、反対に落ち込む企業もある。同様に、大学生からの人気企業の顔ぶれも時代とともに変わっているのではないだろうか。大学通信が独自に算出した「企業入社難易度」について、24年と14年の数値を比較しながら、検証してみよう。業種別編の第3回は、マスコミ・通信・サービスだ。

※「企業入社難易度」の詳しい説明については、以下の記事を参照。

新卒就職者の出身大学から測る企業入社難易度ランキング2024

※全業種合わせたランキングは、以下の記事を参照。

この10年で「企業入社難易度」が上がった企業ランキング2014-2024年

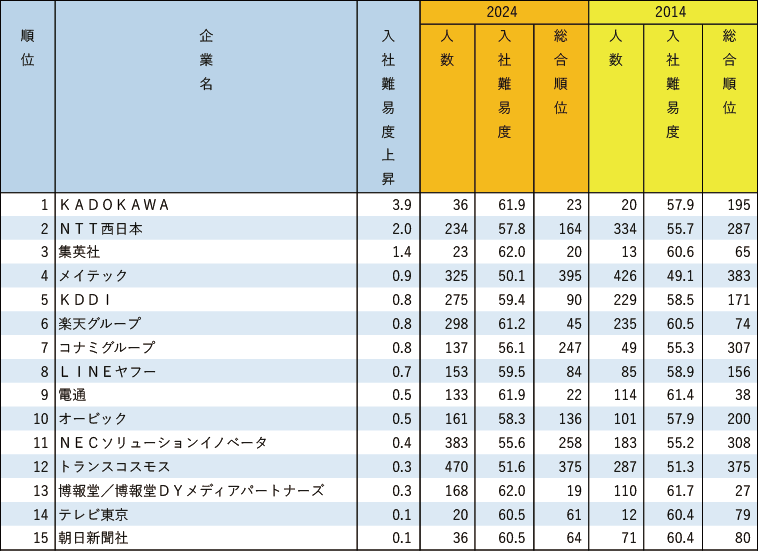

この10年(2014~24年)で企業入社難易度が上がった企業ランキングを業種別に見ていこう。今回はマスコミ・通信・サービスを見ていく。

ランキングの1位は総合エンタメ企業のKADOKAWA。採用判明数は14年の20人から24年は36人に増えたにも関わらず、入社難易度が大きく上がっている。24年の新卒就職者の主な出身大学について、14年と比べてみよう。早稲田大3人→12人、東大2人→4人、上智大0人→3人、千葉大0人→2人、一橋大0人→2人、慶應義塾大1人→2人など。早稲田大が大幅に増えたことに加え、上智大など10年前にはいなかった大学から複数人が就職しており、出身大学の顔ぶれが変わっていることが分かる。

2位は、NTT西日本。採用判明数が334人から234人へ、ちょうど100人減っている。主な出身大学は、神戸大17人→22人、大阪大18人→20人、同志社大20人→16人、九州大9人→14人、立命館大13人→13人など。

3位は集英社。主な出身大学は、慶應義塾大1人→4人、早稲田大4人→3人、東大1人→2人、京大0人→2人、中央大0人→2人、法政大0人→2人、立教大0人→2人など。出身大学と人数は7大学13人から13大学23人となっており、採用の幅が広がっている。それにも関わらず、難関大の出身者が多くなり入試難易度が上がったという、少し珍しい例だ。

(企業入社難易度の算出方法)

◆就職者数は、各大学へのアンケート調査による。未回答の大学は掲載していない。また、大学により一部の学部・研究科の人数を含んでいない場合がある。調査対象となる主要約400社は、日経平均株価指数の採用銘柄に加え、会社規模や知名度、大学生の人気企業ランキングなどを参考に大学通信が選定した。

◆大学の入試難易度は、駿台予備学校・第二回駿台atama+共通テスト模試(合格可能性80%)を使用した。全データから、2部・夜間主コース、医学部医学科、歯学部歯学科、私立大共通テスト利用入試を除いた難易度の平均を学部平均難易度とし、その平均値を各大学の平均難易度とした。ただし、共通テスト利用入試のみの私立大は共通テスト利用入試のデータを使用した。また、専門職大学は集計外とした。

◆企業入社難易度は、大学の平均難易度×その大学からの就職者数を企業ごとに合計し、その企業の就職者数の合計で割り算した。同じ難易度で順位が異なるのは、小数点第2位以下の違いによる。就職者判明数が9人以下の企業は掲載していない。

◆2024年11月30日判明分

<表の見方>

-

◆表は企業入社難易度を24年と14年で比較し、数値の上昇幅が大きい企業を順にまとめたもの。24年の調査対象である約400社のうち、いずれかの年の採用数が10人未満の企業、10年前と比べて採用数が半分未満に減った企業、10年前に調査を実施していない企業は除いた。

◆この10年の間に、合併・統合や企業名の変更があった場合は、母体になった企業のデータを使用している場合がある。

◆同じ大学でも、実施された模試によって入試難易度は異なる数値となる。その影響を取り除くため、入試難易度はどちらも24年実施の駿台予備学校・第二回駿台atama+共通テスト模試(合格可能性80%)を使用した。

◆2024年11月30日判明分

<関連記事>

この10年で「企業入社難易度」が上がった企業ランキング2014-2024年

業種別1 メーカー編

業種別2 商社・コンサル・金融・不動産

業種別就職者数2024

業種別1 自動車8社

業種別2 電機5社

業種別3 調味料・加工食品5社

業種別4 菓子4社

業種別5 飲料4社

業種別6 総合商社5社

業種別7 都市銀行3社

業種別8 新聞社全国紙5社